来源:运城晚报时间:2025-11-26

□李建

范纯仁(1027~1101),字尧夫,吴县人(今苏州市),范仲淹次子,北宋时期政治家、宰相,人称“布衣宰相”。

他是仁宗皇祐元年(1049)进士,因侍父不仕。父卒,初知襄城县,移许州观察判官、知襄邑县。累官江东转运判官、殿中侍御史;通判安州,改知蕲州。因忤王安石,出知河中府,移知庆州、信阳军、齐州。元祐元年(1086),复知庆州,未几,召为给事中,同知枢密院事,三年,拜尚书右仆射兼中书侍郎(宰相)。哲宗亲政,用章惇为相,遂坚辞执政,出为颍昌府。八年,复拜为相。后因元祐党籍,连贬武安军节度副使、永州安置。徽宗即位,分司南京、邓州居住。建中靖国元年(1101)卒,年七十五,谥忠宣。

范纯仁有《范忠宣公集》20卷等。《宋史》卷314有传。

一

《永济县志》(光绪版·卷六)记载:范纯仁,字尧夫,范仲淹次子。登进士,初判太原府,疏劾王安石,以判国子监,出知河中府。以保甲妨农论之甚力。元祐中拜尚书右仆射兼中书侍郎。谥忠宣。

《蒲州府志》乾隆版亦有相似记载。

史籍记载:范纯仁在河中府任职期间的政策以宽简为民著称,曾整顿漕运、赈济灾民,深受当地民众感念。

《蒲州府志》卷二十四“识余”记载:蒲州古城东北有“乐安庄”。宋薛俅以枢密直学士致仕归,筑室以居,因其封郡名曰“乐安”。范纯仁为作记。中分南北二园,其北曰“逸老堂”,东曰“三经堂”,西曰“无无堂”,取无欲无营之意而名之。

范纯仁在河中府任期间,创作的诗文篇目如下:

诗歌:《入河中府》《再赴蒲津陪解梁张守安邑王宰游静林》《题河中府名阃堂》《谢张解州作名阃堂记》;

政疏文:《河中府谢上表》《到河中谢雍帅刘龙图》《奉旨诣河渎西海祈福消灾道场疏》《祭河中宋司录文》《奏乞体量河中府逃移人口》等篇。

还有《蒲州府志》中提到的《乐安庄记》,经考据,或已散佚。

二

入河中府

道傍禾黍穗交垂,旌旆纷纷曳彩霓。

山夹两河嗟地险,云埋万堞觉城低。

十年不到身如梦,五马重来路欲迷。

却据归鞍下长坂,辕门迎谒引行齐。

【考据】

诗见《中华再造善本·范忠宣公文集》第一册卷四;《全宋诗》第11册,624卷。

范纯仁历经五朝,哲宗朝两度拜相(元祐三年、元祐八年),曾三次进山西为官:两次出任河中府知府,一次于元祐五年(1090),出知太原府。

在河中府的时间,第一次为神宗熙宁年间。范纯仁反对王安石变法,于熙宁初年外放,任职河中府。熙宁二年因言事忤王安石,次年调任河中府(1070~1071)。第二次为神宗元丰七年(1084)。

范仲淹儿子中,范纯仁(次子)、范纯礼(三子)、范纯粹(四子)三人都曾在山西为官,尤以范纯仁时间最长,且业绩显著。

“十年不到身如梦,五马重来路欲迷。”据此句,此诗应作于范纯仁第二次出任河中府知府时,即元丰七年。

【简释】

首联中,诗人以“禾黍”起兴,点明赴任的时节(春末或夏初),描绘了一幅充满张力的画面。一边是田间垂下穗头的庄稼,宁静而富于生机;另一边是自身仪仗的旌旗招展,华丽而显赫。

颔联中的写景极具象征意义。中条山与吕梁山夹峙黄河,山河之险,正如朝局之险恶;“云埋万堞”则生动地传达出政治大环境(新法推行下的氛围)带给他的沉重压迫感。

颈联中,“十年不到”:距其首次知河中府已过去十多年。“身如梦”:壮志难酬,岁月空逝,一切如同大梦一场。“五马重来”:指自己再次出任此地长官。“路欲迷”:此“迷”字,并非找不到物理路径,而是对人生前路和政治方向的迷茫。

这是全诗情感的爆发点。诗人抒发了重临旧地的深沉感慨:时光飞逝如梦幻,而自己虽官复原职,但在时代的洪流中,却感到前路迷茫。

尾联中,“却据”二字有“只得”“只好”的意味,场景虽整齐庄严,却似乎缺少了应有的兴奋,更像是一种职责的履行。

本诗通过描绘赴任途中及抵达河中府时的所见景象,抒发了诗人重临旧地的复杂心境,在看似荣耀、平和的叙事中,暗含了个人身世之感与对时局的隐隐担忧,展现了一位成熟政治家深沉内敛的胸怀。

三

再赴蒲津陪解梁张守安邑王宰游静林

千骑翩翩逐郡侯,条山重继昔年游。

翠深叠嶂烟岚晚,绿满长郊稼穑秋。

胜概不知行客老,征骖聊为主人留。

预思别后登临处,应见黄河入海流。

【考据】

诗见《中华再造善本·范忠宣公文集》第一册卷四;《全宋诗》第11册,624卷。

诗题“再赴蒲津”与诗句中“条山重继昔年游”,说明这是一次旧地重游。时间应是他第二次出任河中府期间。

解梁张守、安邑王宰无考。

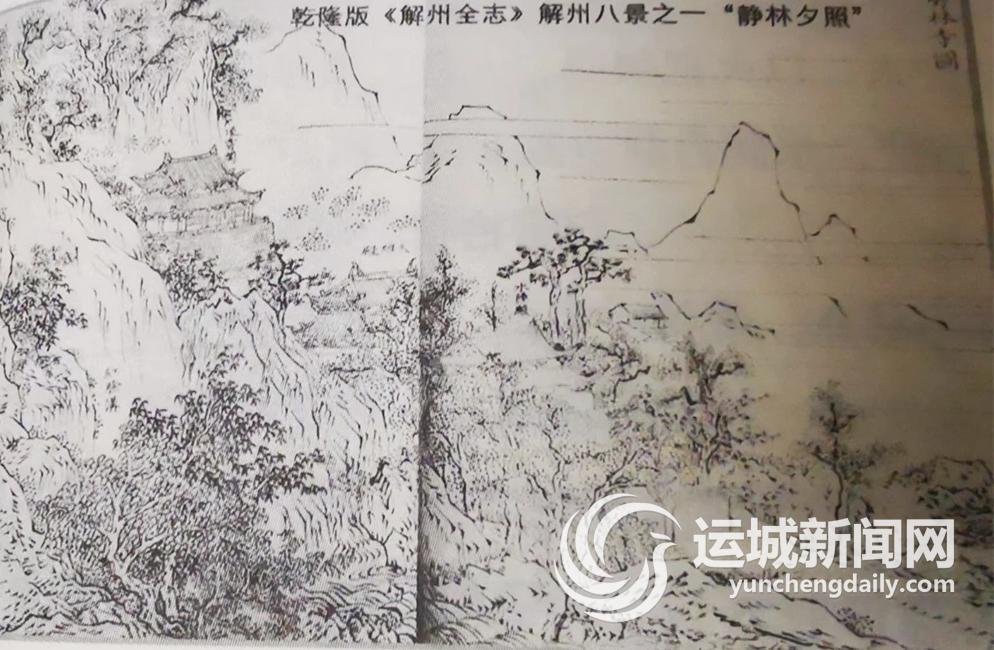

静林:应指今解州席张乡柴家窑村南静林寺一带。

据《解州全志》“寺观”条记:静林寺,在州西二十里,中条山阴。唐乾宁中赐名“妙觉”。宋太平兴国三年(978)易名静林山天宁寺(后简称静林寺)……泉自寺东偏山顶流绕而北,四围皆古柏苍松,夕阳入林,霞光映射。杜陵所谓“松门似画图”也(杜甫《返照》中句)。

解州天宁寺规模宏伟,散彩流霞,松柏苍苍,风光怡人,为“解州八景”之一,与永济栖岩寺、万固寺并称中条山三大禅林。

【简释】

首联中,“千骑翩翩逐郡侯”,生动地写出作为东道主,率领僚属与友朋出游的盛大场面。“郡侯”,范纯仁自己的尊称。

“条山重继昔年游”,“条山”即中条山,这是确认诗歌地理坐标的关键词。静林山正在中条山麓。“重继昔年游”,再次继续了往年的游览。与他“再赴蒲津”的经历完全对应,是全诗情感的基石。

颔联中,“翠深叠嶂”与“绿满长郊”两句对仗工整,描绘出壮丽的秋日山野图。上句写中条山的深邃叠翠与傍晚的烟霞,下句写蒲州城外平原上秋季繁茂的庄稼,既点了“游”的时地,也暗含了作为地方官对年丰物阜的欣慰。

颈联中,“胜概”指静林山壮美的景色。“行客”指诗人自己。“征骖”指旅行在外的车马。“主人”指同游的解梁张守和安邑王宰。这句话的意思是:我这奔波在外的人(征骖),姑且为了尽地主之谊的两位友人(主人)而多停留片刻吧。它委婉地表达了朋友盛情难却,以及自己对这次聚会的珍视。

尾联最为精彩,它包含了王之涣《登鹳雀楼》一诗的意境与关联:

(一)地理空间的真实关联:王之涣登的鹳雀楼,范纯仁游的静林山都位于蒲州,且都面临黄河。因此,从静林山的高处完全有可能看到“黄河入海流”的壮阔景象。这种化用是基于共同的地域景观,无比自然贴切。

(二)意境与情感的升华:王之涣的“黄河入海流”搭配“更上一层楼”,是向上的、进取的,充满希望。范纯仁的“应见黄河入海流”搭配“预思别后”,是向前的、延展的,充满哲思。

全句的意思是:等到我们今日欢聚之后,各自分别,当我再度登临高处时,所能看到的,将只有那亘古不变、奔流到海的黄河。

(三)在这里,“黄河入海流”象征着时间的永恒与空间的无限。它将朋友间短暂的欢聚,置于一个宏大而永恒的时空背景之下,使得:惜别之情更加深沉,个人感伤得以超越。

范纯仁此诗,以盛大的出游开篇,以秋日美景为衬,最终落脚于对人生、友情与永恒的深沉感怀。尾联化用王之涣名句,堪称神来之笔,不着痕迹地将个人体验与地域文化、历史意境融为一体,极大地提升了诗歌的艺术境界,充分体现了宋代士大夫诗歌“深衷浅貌,短语长情”的典型特征。

范纯仁的《入河中府》《再赴蒲津陪解梁张守安邑王宰游静林》二诗,创作于宋神宗元丰七年(1084)河中府任上,如同同一主题下的“变奏曲”。前者是内向的独白,侧重于表达政治生涯中的困惑与沉重;后者是外向的抒怀,展现了在自然与友情中寻求的超脱与达观。二者共同完整地塑造了元丰年间范纯仁的复杂形象:一个在党争漩涡中感到迷茫,却始终不曾放弃士大夫高雅情怀与精神追求的儒家政治家。其艺术成就,正在于将这份深刻而复杂的人生体验,转化为情景交融、对仗工稳、意蕴深远的诗歌杰作。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。