来源:运城日报时间:2025-09-05

■王秀梅

一

辛亥太原起义司令姚以价长子、齐鲁大学特别党支部书记;21岁的共青团山东省委书记、最年轻的中共山东省委委员;归国留学生,山东省第六专区保安司令部政治部副主任……这每一个身份,都是姚第鸿。这种种身份,最终定格为两个字——烈士。

烈士,是姚第鸿拥有时间最长的身份,是祖国和人民对他的青春、忠诚与牺牲给予的最高褒扬。

1938年11月15日,鲁西北重镇聊城。一粒罪恶的子弹,带着狰狞恐怖的尖啸,射中了姚第鸿的头部。

年仅27岁,却已有十年对敌斗争经验、成熟且坚定的我党地下工作者,在鲁西北大地上绽放出青春最灿烂、也最凝重的颜色。

身体倒向大地的瞬间,姚第鸿深情望向巍峨耸峙的光岳楼,望向身边并肩作战的战友,望向空中——他今生今世再也无法抵达的关中小城邠县(后改称彬县)。那座小城里,有他年迈豪爽的父亲,有他年轻正患病的妻子,有他刚满三岁、咿呀学语的儿子,有他相濡以沫的家人——他们热切期盼着,他将侵略者驱离国土后,能平安回到他们身边。

姚第鸿喜欢传统艺术也喜爱现代摄影技术,济南大剧院的舞台上,他扮演的周瑜风流倜傥,蔡司相机镜头下有他喜爱的瀑布飞珠溅玉……然而,黑色的死亡,瞬间吞噬了这一切。他艰难地扯了下嘴角,轻轻摇摇手,轰然倒向养育他的大地。

1937年秋天,刚刚从日本留学归国的姚第鸿,按照党组织安排,来到聊城,加入“铁血将军”范筑先领导的第六抗日游击区,成为“裂眦北视,决不南渡”的聊城抗战团队核心成员。

动身去聊城前,姚第鸿对前来送行的堂兄姚文蔚说:忠孝不能两全,大敌当前,守土报国是万事之先。

全面抗战初期,国民党守军一度溃败,以聊城为中心的鲁西北地区,在范筑先手下迅速聚合起人数达十万之众的抗日游击队,他们配合徐州会战和武汉会战,袭击敌人机场,狙击日军汽车队,破坏铁路阻挠日军南下……鲁西北的抗战烽火,像一团烈火引燃了国人救亡图存的热情,也引起了日寇的极端仇视。日寇把鲁西北抗日根据地视作眼中钉、肉中刺,必欲除之而后快。

1938年11月中旬,日军纠集三千余人从三面扑向聊城。以善于打仗著名的范筑先将军,得知敌人即将进犯,立即召集众人研究作战部署,准备以“席卷战术”战敌于城门之外。之后,部队、群众按计划有序撤出。然而,正当范将军准备出城时,国民党右翼分子来到聊城,以商讨部队整编为由拖住范将军。本已出城十八里的姚第鸿,与共产党员、政治部主任张郁光,奉组织派遣返回城里,催促范筑先出城指挥战斗。右翼分子依然缠住范将军,姚第鸿催促未果,急得屋里屋外来回转圈。当右翼分子终于乘车离去,出城道路已全被日军火力封锁。范将军只好率区区几百守军固守。

血战一天一夜,聊城最终城破,长髯飘飘的范将军举枪自戕,张郁光、姚第鸿和近七百守城将士为国捐躯。范筑先、张郁光、姚第鸿三人,后被誉为“华北抗战三烈士”。

二

聊城保卫战极为惨烈,只有范筑先秘书田兵(新中国成立后曾任贵州省作协副主席、文联副主席)等幸存者,侥幸逃出。幸存者少之又少,加上战斗的激烈残酷程度及个体观察视角所限,这场血战的许多场景与细节漫漶不清。对姚第鸿牺牲的具体情形,就有两种以上版本的叙述。一种版本是,姚第鸿冲出西城时,被敌人机枪射死于水井之畔;另一种版本是,姚第鸿等7人被进城后的日军从状元街民宅内搜出,枪杀于万寿观广场。

烈士牺牲不同版本的流传于世,指向一个极其冷峻而残酷的事实:姚第鸿确实牺牲于聊城保卫战,然而牺牲的具体情节难以完整还原,他最后留给这个世界的,是一团血色模糊的记忆。

这也是聊城保卫战中众多血战而死的将士几乎相同的命运,令人深深遗憾,却又备感无奈!

姚第鸿牺牲情形的不同记述,其实已经蕴含了另一种结果:烈士忠骨难寻,埋骨之所成谜。笔者看到的资料表明,姚第鸿以及其他抗日烈士的遗骸在抗战胜利后被集中重新安葬在聊城郊外先烈墓。1948年秋天,我华东野战军三纵队攻入国民党军队据守的聊城后,官兵们列队凭吊了抗日烈士墓园——当然,这些资料提供的信息,也是非常笼统、语焉不详,除了葬在聊城这一点外,我们无法获知姚第鸿烈士安葬的更多具体情形。

《将门虎子》是《寂寞国士姚以价评传》一书的第八章,是姚第鸿专章,在搜集资料及写作成文的前后一年里,笔者注意到了关于烈士牺牲情形的不同叙述,但从来不曾想到这一层:烈士可能忠骨无觅,这偌大的世界,并没有一座带字的墓碑,可以明确告诉后来者,眼前这微微隆起的黄土之下,有名作姚第鸿的抗战烈士,在此永远安眠。

2025年5月4日上午,专程北上聊城寻找姚第鸿埋骨之所的姚氏家族成员、姚国绚、庄静恒夫妇,在微信里告诉我们:经过实地查勘,并和聊城烈士陵园管理部门反复沟通,目前不能确认姚第鸿烈士的埋骨之所,烈士忠骨无觅!

我抬眼向天,烈士身着戎装的身影,如海浪一样,从天边涌来又退去,退去又涌来……

我的双眼模糊了……

三

姚第鸿牺牲的噩耗传到邠县狮子巷12号院时,妻子张敬雯因肺结核患病卧床,很少出居住的东房。全家人商量后,一致选择对她隐瞒消息。直至那个悲凉的暮春,张敬雯终于撒手尘寰,年仅27周岁,与丈夫牺牲时同龄。

老年丧子的姚以价,将儿子生前遗物与儿媳葬在一起,又找了一块方正青石立于墓前。这位性格刚强的老军人,眼泪沿着双颊滚落下来,砸在冷冷硬硬的青石上,滚落入脚下的黄土里。

1947年2月,姚以价在西安病逝,因战火蔓延,灵柩无法送回老家,只好暂厝西安兴善寺,外面砌砖封存。

1951年冬天,姚以价灵柩被送回老家河津安葬。遥想将军长子、13年前血洒疆场的姚第鸿烈士,当地文化名人澹台文素曾含泪拟写了一副对联:“魄散西天欣归里;魂羁东土怅趋庭。”被赞为“父为共和,子为人民”的姚以价、姚第鸿父子,是这方水土的骄傲,想到子先父去、魂羁东土的遗憾,老先生思绪翻滚,心头生出无尽的疼惜:孔鲤在孔子之先英年早逝,姚第鸿也没有机会为父亲扶灵送葬,白发人送黑发人,人生之憾之痛,怎不令人唏嘘悲叹!

四

29岁即担任太原辛亥起义军司令、率领千余名士兵成功实现太原光复的姚以价,是姚第鸿的第一个人生偶像,也是他在日后成长中渴望逾越的那座“高山”——在每个少年长大成人的过程中,父亲充当的角色,首先是被崇拜的对象,然后成为青春觉醒后的有志少年奋力超越的目标——完成这艰难超越的一刻,他才能完成自我的确立,最终成为他自己,成为与父亲同样顶天立地的男子汉。

姚第鸿的成长过程,无疑深受父亲姚以价的影响;而时代风雨的雕刻,最终让他走上一条与父亲完全不一样的道路,成为一名坚定的中国共产党人。

青少年时期在北平读书时,北平作为新文化运动的中心,给姚第鸿提供了大量新鲜而丰富的思想滋养。在人生观确立的关键时期,孙中山先生的“医人不如医国”,让姚第鸿很早就将医世救国确立为自己的人生目标。第一次国共合作时期,因为担任冯玉祥部高级参谋的父亲姚以价,姚第鸿曾有缘亲睹共产党人刘伯坚、邓希贤(邓小平)的风采,“共产党人多才俊”,这是他对共产党人的最初印象,并因此产生了深深的景慕向往之情。

16岁那年,姚第鸿进入河南开封省立第一中学读书,曾被推选为学校学生会主席,是同学中公认的进步分子。也是在开封读书期间,姚第鸿结识了中共地下党员杨献珍老师。新中国成立后,杨献珍曾多年担任中央党校党委书记兼校长,是当代中国马克思主义哲学家、理论家、教育家。在杨老师指导下,姚第鸿开始系列阅读马列书籍,这些书籍为他打开了认识社会的另一扇窗,越读心里越亮堂。环顾辛亥革命成功多年后国内依然军阀割据、民不聊生的现状,姚第鸿意识到,父亲姚以价那一辈,用武力推翻了君主专制政体,确立了民主共和政体,改写了中国自夏朝以来近四千年的“家天下”历史,是他们了不起的丰功伟绩;但积贫积弱的中国要走向振兴与富强,征途依然漫长,这希望就在以马列主义为行动指南、一心为人民谋福祉的中国共产党人身上。

1930年,由于领导学生运动,姚第鸿遭到逮捕,在狱中被敌人毒打,但始终没有屈服。狱卒了解他的身世后,夸他不愧“将门虎子”。经姚以价多方周旋,姚第鸿获释,转入济南省立高中读书。姚第鸿很快与济南党组织取得联系并加入共产党,是济南地下党组织负责人胡允恭(胡萍周)来到济南后最初找到的十名党员之一。在第一次党内会议上,最年轻的姚第鸿慷慨发言:“十人就十人,‘楚虽三户,亡秦必楚’,我们共产党人不怕牺牲,一定能够完成任务!”这坚定的话语,从19岁的姚第鸿口中说出,令胡允恭数十年后依然铭记在心。在日后的相处中,姚第鸿与其年龄不太相称的成熟与干练,也让胡允恭不能不对这个“另类”的官宦子弟刮目相看,将党内一些重要任务交给他做。1931年8月,姚第鸿考入齐鲁大学国文系,任齐鲁大学特别党支部书记。在20世纪30年代初严重的白色恐怖氛围中,姚第鸿利用父亲“山东省高级参议”的身份和家庭的特殊地位,为党做了大量别人无法做到的工作。后来军警在姚以价专列上搜出油印机及传单,上海《申报》等均刊载消息,姚第鸿身份暴露,被反动军警通缉,逃到青岛、威海一带过了一段流亡生活。1935年秋天,姚第鸿被父亲送往日本留学。日本侵略者意欲蛇口吞象全面侵华,姚第鸿愤慨至极,1937年夏毅然中断学业,投笔从戎。

2025年“五一”假期期间,为完成辛亥志士后裔口述史访谈项目,我和爱人对姚以价幼女姚金宇、长孙姚国综、幼孙姚国绚分别进行了多轮访谈。就在访谈过程中,我们了解到一件事情:为支持鲁西北抗战事业,姚第鸿偷偷将家里的钱拿出来,购买了一辆货车运输军用物资,害得家里无米下锅。

“是购买货车吗?在那个年代,以个人之力购买一辆货车,可不是一件简单的事!”我很有些惊讶。曾在许多回忆资料中读到过,姚第鸿为了接济党内同志,经常向继母孟桂贞夫人及佣人借钱告贷。1931年4月5日,中共一大代表邓恩铭等21名中共山东党的领导干部被敌人枪杀于济南纬八路刑场(遇难者共22人,其中省委委员、青岛市委宣传部长郭隆真因高呼口号在衙门里被勒死),史称“济南四五惨案”。惨案发生后,济南地下党组织分批组织党员前往吊唁,由姚第鸿出钱并商请慈善会出面掩埋遇难烈士遗体。

“就是购买的货车。当时是奶奶在管家,伯父不知怎么从奶奶手上拿到存折,把家里存在银行账户上的钱全部取走了,购买了一辆货车,用来运送军用物资。事情发生后,爷爷很生气。爷爷不是不同意伯父为抗战做事情,伯父去范筑先部队,一个因素是受山东党组织派遣,再一个因素就是因为爷爷与范筑先曾经同在冯玉祥军中做事。抗战要支持,可一大家子人也得吃饭呀!眼看家里揭不开锅,奶奶说爷爷气得当时把枪都拔出来了,最后还是被奶奶和副官劝住了。这应该是1937年后半年的事情。”

“奶奶和大姑天宇,都给我讲过这件事。错不了。”姚国绚回忆说,在“错不了”三个字上加重了语气。

聊城党史资料记载了姚第鸿的另一件小事。有一次,聊城军政干部学校有名老师因病请假不能上课,请姚第鸿临时代课。到了课堂,姚第鸿先做自我介绍,转身在黑板上写下“姚第鸿”三个字,他故意把“第”字的最后一撇,向下向前拉出一尺多长,逗得学员们哄堂大笑,教室里的沉闷气氛一扫而光。

百度百科“姚第鸿”词条如此介绍姚第鸿在鲁西北抗日根据地时的工作状态:“浑身有使不完的劲,整天不知疲倦地为党的工作奔忙……”

可惜的是,热爱生活、青春洋溢、幽默风趣、爱说爱笑的姚第鸿,到聊城一年后就牺牲了,他的生命,永远定格在了27周岁……

五

姚第鸿牺牲时,烈士遗孤姚国综只有3岁。

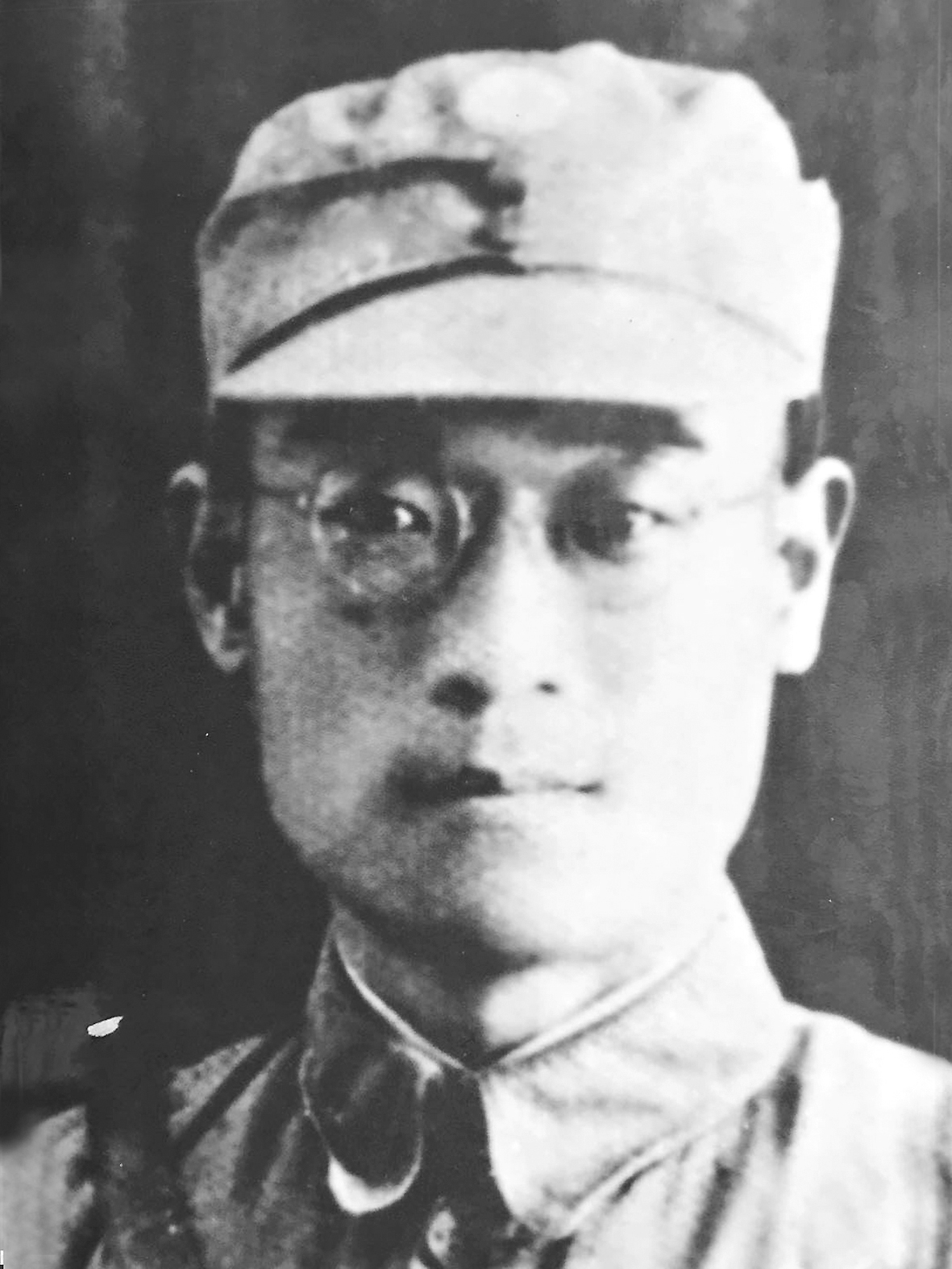

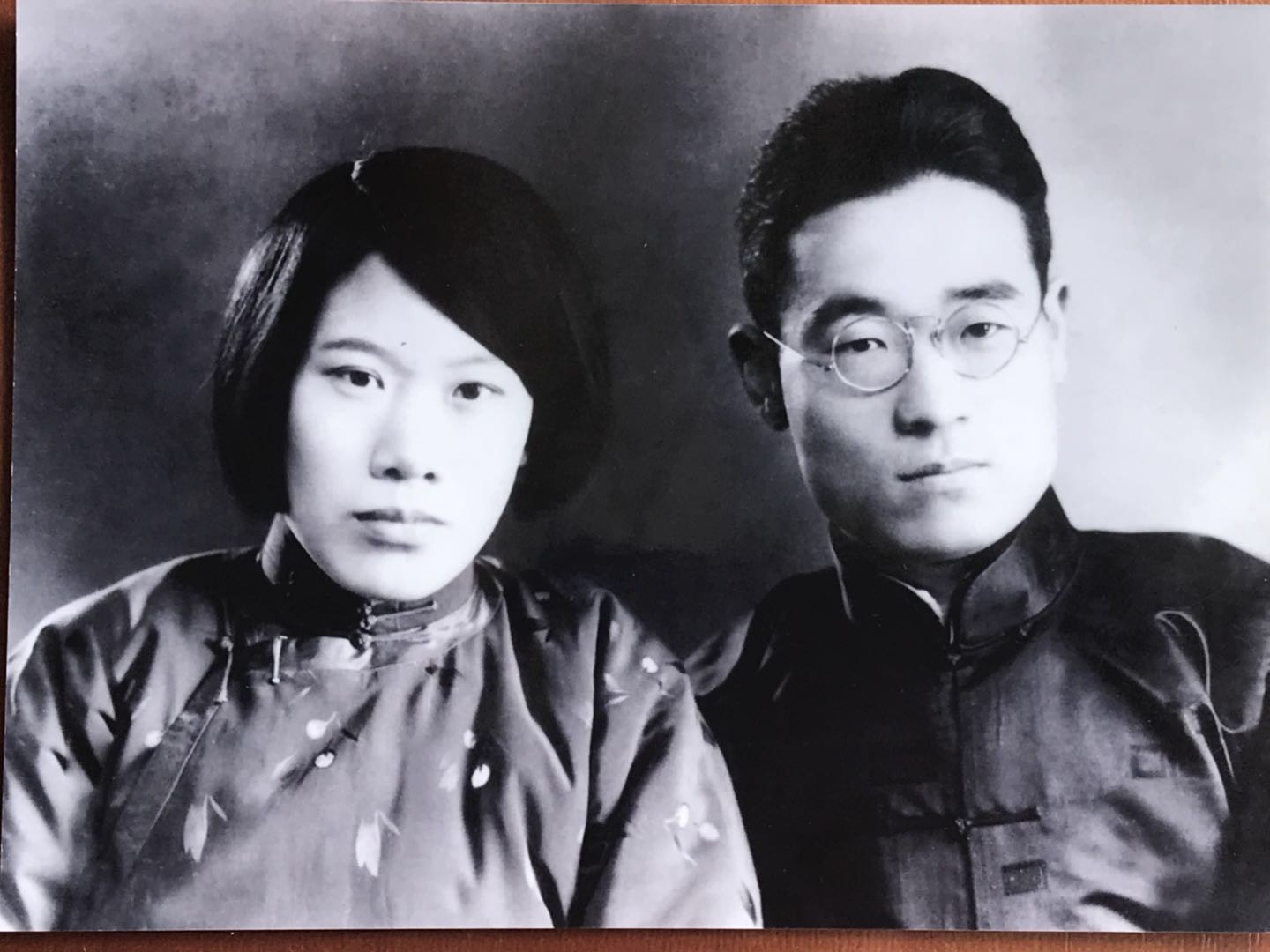

姚国综对父亲的记忆非常模糊,好在他身边存有两张父亲的照片,忠实记录了父亲的模样,每次思念潮水汹涌奔腾时,他就会对着照片,在心里默默呼喊着“爸爸”。这两张照片,一张是父亲的军装照,头戴军帽,鼻梁上架一副眼镜,风纪扣扣得严严实实的。另一张照片,是父亲和母亲结婚时的合影,母亲一头短发乌黑发亮,父亲没有戴帽子,着的便装,书卷气更重一些。在姚国综看来,两张照片中的父亲都很帅,便装的父亲显然比戎装的父亲更具亲和力。

在彬县读小学时,姚国综就知道父亲是为了打日本而牺牲的,学校的老师们也都很关照他,说:“这孩子父亲战死,母亲病死,小小年纪父母双亡,太可怜了。”彬县城南寺庙空地前那座父亲的衣冠冢,姚国综跟随爷爷和家人去过。让姚国综印象很深的,是墓碑上的几个大字“烈士姚第鸿和妻子张敬雯之墓”,墓碑的左侧,刻着家人名字及当地驻军的番号。

“父亲是极疼爱我的,我从父亲小时给我拍的照片中感受到了。”电话中聊起父亲,姚国综对笔者说。

舐犊情深,世上哪个父母不爱自己的孩子呢?何况姚第鸿又是一个重情重义、感情丰富的堂堂七尺汉子!

英雄也同普通人一样儿女情长,只是在外族入侵、民族危亡的关头,他们选择了国家大义在前,儿女情长靠后。

1947年2月姚以价病逝时,长女姚天宇18岁,儿子姚第海11岁,小女儿姚金宇5岁,长孙姚国综12岁。形势动荡,生计困顿,他们这个家也如无根的浮萍,离散飘荡,最终,姚国综大学毕业后去了新疆,孟夫人和子女们则随大姑爷辗转去了他的老家福建,一个大西北,一个大东南,一家人自此天各一方。

姚国综想念父亲,一直设法打听父亲的事迹。1966年6月,他与上海某高校马列主义教研室的袁敏取得了联系。袁敏曾是张敬雯济南女师的同学,也是姚第鸿济南工作时的战友。袁敏给他写了两封信,信中介绍了她与姚第鸿、张敬雯的交往,以及姚第鸿营救她出狱的情形。令人惋惜的是,此后不久,袁敏在那场政治运动中被诬为叛徒遭受批斗,不堪受辱,也为了自证清白,最终选择了跳楼自杀。

1983年,在新疆农科院工作的姚国综,从乌鲁木齐来到聊城,寻访父亲战斗生活的遗迹。

在聊城,姚国综见到了父亲鲁西北工作时的战友、《武训传》作者李士钊。获得平反后的老作家,搜集了大量姚第鸿的资料,他告诉姚国综,自己准备为姚第鸿写部传记。不料回到新疆不久,姚国综就得知李士钊患脑出血去世的消息。李士钊先前搜集的姚第鸿资料也泥牛入海,不知所终。

姚国综曾经发给笔者一张照片,是他那次去聊城时与李士钊的合影。照片中,姚国综与李士钊一左一右,分立范筑先白色塑像两侧,塑像后面的墙壁上,是介绍聊城抗战的资料及图片,画面中很显眼的地方,是姚第鸿的那张军装照,表情沉着而坚毅。

在视频访谈中,谈及那次聊城之行,姚国综遗憾地说:“应该把父亲的资料拍下来,可惜当时没想到这层,也因为那时相机不普及,拍照不方便。如果能像现在一样,可以很方便地用手机拍摄,那该有多好!”

对早早失去父爱的姚国综来说,那是一个可能让他更多了解父亲、认识父亲的极好机会。可是,造化弄人,眼看父子俩的距离很近了,他的指尖似乎可以触碰到父亲那双温暖的大手了,可平地一场无端而起的狂风,又把父子俩如此无情地隔开。

同样令他深深遗憾的,是那次没能找到父亲的墓碑或墓地。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。