来源:运城晚报时间:2025-09-02

胡春良

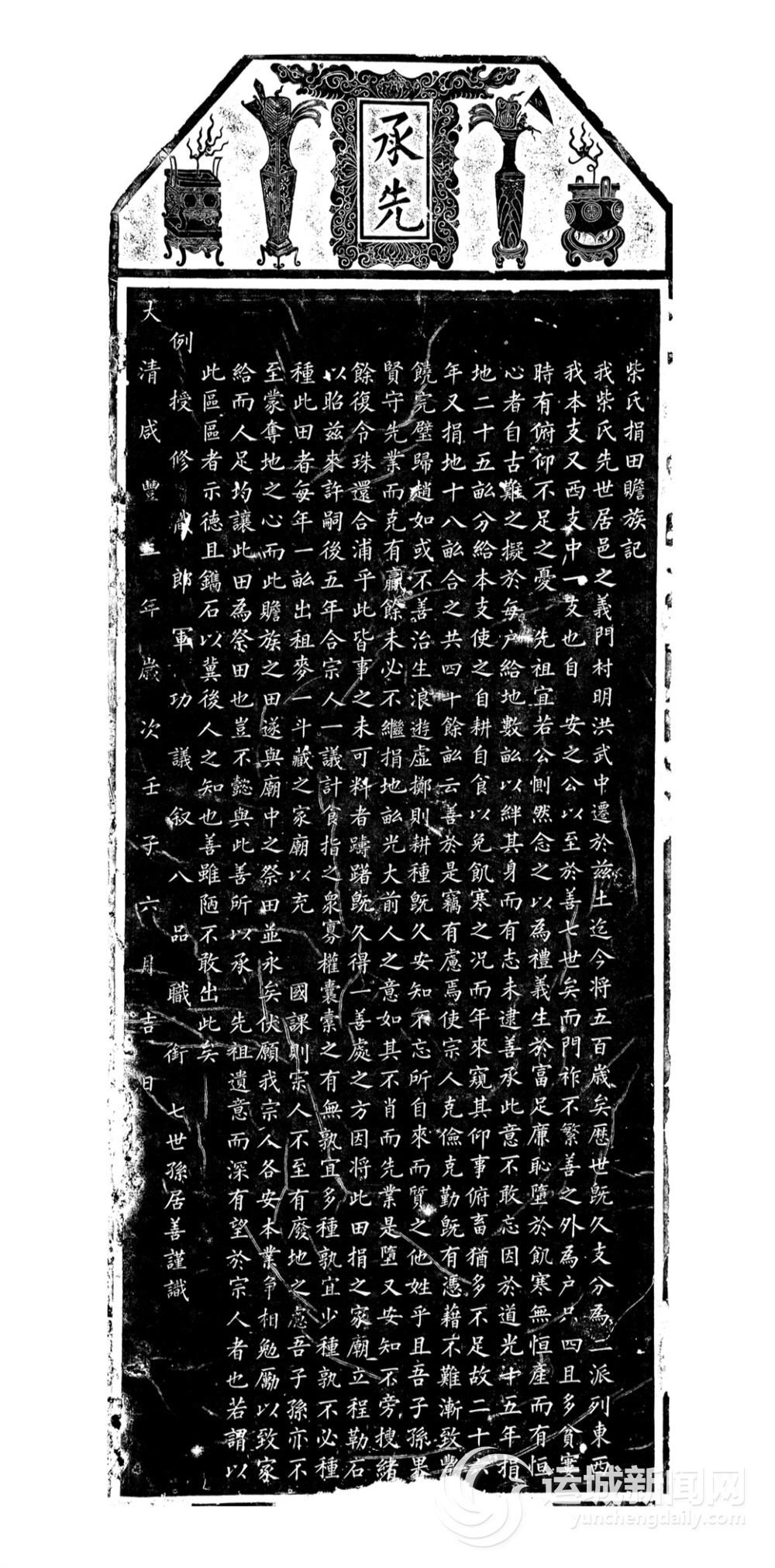

《柴氏捐田赡族记》碑拓

清咸丰二年(1852年)六月立石,现存夏县胡张乡的《柴氏捐田赡族记》碑,记载了一个家族的善举大义,铭刻别样的“家规家训”。

该碑青石质,盖顶立式。碑高161厘米、宽63厘米、厚15厘米。碑首中部刻饰华丽的龙首云形匾额,上刻楷书“承先”二字。两边各刻置于如意矮座上的宝瓶和香炉,瓶中插饰蒲扇、孔雀尾、如意、令旗、今牌和七星剑,香炉中则香烟缭绕。碑身周边仅刻框边一周。该碑装饰简洁明了,保存完整。碑文楷书,15行,足行38字。

撰文人柴居善,太学生,性孝友,学粹品端有声望,阁里式化,捐军饷,置祭回,创文学,见义必为,嘉庆甲子(1804年)、道光丙午(1846年)两次救荒,代完钱粮,同里多被惠,以子希高封奉直大夫,祀忠孝祠。清光绪年间《夏县志·贤才巷》有载。

碑文记述的是东张南村柴氏家族的善举。从碑文可知柴氏家族原先居住在“邑之义门村”(今夏县仪门村),明朝洪武年间搬迁到东张南,到柴居善这一代已有近500年的历史了。经过这么多代,陈氏家族分为两支——东支和西支,柴居善这一脉属于西支中的一支。从柴安之公到居善这一代,已历7代,但家族人丁不旺,一共才5户人家,而且大多贫困,经常为生计发愁。

柴居善的先祖宜若公认为“礼义生于富足,廉耻毁于饥寒”,自古以来就很少有人能在没有固定产业的情况下保持高尚品德。他曾经计划给每户分配几亩地来维持生计,但未能实现。居善一直记着这个心愿,于是在道光十五年(1835年)捐出25亩地分给本支族人,让他们自耕自食以解决温饱问题。后来,他们供养父母、养育子女仍然不够,所以在道光二十六年(1846年)居善又捐出18亩地,前后共计43亩。

居善对此有些担忧:如果族人们勤俭持家,有了这些土地不难逐渐富裕;但如果不好好经营,游手好闲,耕种久了,可能会忘记这些土地的来历而抵押给外姓人。如果他的子孙贤能,守住家业并有盈余,可能会继续捐地发扬先祖的美意;如果不肖,败掉家业,说不定还会打这些地的主意。

经过反复考虑,居善想出一个妥善办法:“把这些田地捐给祠堂,立下规矩刻在石碑上,以后每5年召集族人商议一次,根据人口多少、家境贫富,决定谁家多种、少种或不种。耕种这些田的人每亩每年交一斗麦子作为租金,存放在祠堂用于祭祀开支。这样,族人不用担心荒废田地,我的子孙也不能随意收回田地,这些赡养族人的田产就能和祠堂的祭田一样永远保留下去。”这就是“捐田赡族”的故事。

这故事令人敬佩,令人动容。柴居善家先后拿出了43亩土地让族人耕种。这就是授人“以鱼”,但他还考虑授人“以渔”,长久解决族人的温饱问题,把田地捐给了祠堂并立下相关规矩,让田地发挥最好的作用。这正合了人们常说的“救急一时,救穷一世”,要的是长久解决问题。

在碑文中,柴居善希望族人们都能安守本分,互相勉励,使家家富足。这份期望加上“捐田赡族”故事,应该算是特色的家训家规了,影响着柴氏家族。夏县历史上柴氏家族还留下哪些印迹或善行?

翻阅《三晋石刻大全·运城市夏县卷》居然有惊喜的发现。书中除了收录《柴氏捐田赡族记》碑,还有三通柴氏家族的碑刻:

柴德义夫妇墓碑,该碑于清乾隆年间(1736年~1795年)立石,现存于夏县水头镇水南村西引涑水灌渠的桥墩上。碑青石质,立式,碑身残高60厘米、宽70厘米。碑额、碑座已失,碑身周边无饰,已断为数块,今发现者为其中之碑身上截,但其碑文书法工整,属上乘作品。碑文楷书,14行,现存足行14字。碑主柴德义,生于清雍正元年(1723年),卒年不详,夏县胡张乡西张南村人。国家有事南陲,捐军饷三百余金以助之。清光绪年间《夏县志·贤才篇》有载:柴德义,宇宜若,者宾,慷慨好施,称贷不计息。尽管碑文残缺不全,但仍可以发现其与柴居善家族的关系,如“公嗣孫居善鑑之妹丈也”。

柴居广神道碑,清代立石。该碑青石质,方形立式,残高190厘米、宽74厘米。周边无框饰。碑丈楷书,4行。每行8字~11字。碑主柴居广、生卒年不详,夏县胡张乡西张南村人。清光绪《夏县志·仕籍》载:“柴居广,宇载之,由监生议救主簿,补陕西朝邑县大庆关主簿兼管水利厅,不取民财,戒舟人毋许需索,行旅赖之。父玉珍,赠整仕郎,普奉直大夫。”根据古代家族的命名规律推测柴居广应该和柴居善都是柴氏家族“居”字辈人。

柴居广夫妇合葬墓碑,清晚期立石。该碑青石质,方形立式,残高183厘米、宽74厘米、厚31厘米。碑的正面刻楷书大字柴居广夫妇合葬墓碑文。碑朗刻楷书墓表记文,两碑侧则刻有甚亲属撰书的祭文吊译。碑文皆为楷书,正面文4行,足行11字。侧面文7行,足行36字。碑阴文15行,足行约60字。书丹人耿荫檀,史料无载,但其书体浑厚,颇为规整,该碑书法上乘,具有较高的书法欣赏价值,可惜的是碑文残存已无法了解柴居广的详细情况。

柴居善,柴德义,乃至柴居广,都是品性高洁之士,乐善好施,急公好义,并且都有一定的建树。这从侧面反映了柴氏家族的家风。常言说最是家风能致远,相信《柴民捐田赡记》和柴氏家族的家风能给人们更多的教益和启迪!

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。