来源:发布者:时间:2019-12-06

12月5日,第四届山西省文博会隆重开幕之际,运城博物馆分会场彩旗招展、人流如织,“石之语——运城碑刻精品拓片展”“爱在运博,志愿有我”文艺汇演、“有趣的青铜器”历史小课堂、精彩故事展播等系列活动逐次展开。

特别是凸显运城“三晋碑乡”特色的“石之语——运城碑刻精品拓片展”拉开帷幕。本次展览分“颂德篇”“记事篇”“规戒篇”“书法篇”四个篇章,力求从政治经济、立德立言、文学艺术等方面,向观众娓娓诉说古河东的前尘往事。展览展出的汉代至元代38通精品碑刻拓片,既有歌颂事主生平的德行陈述,又有造福生民的勒石记事,还有约束自省的谆谆劝诫,更不乏唐玄宗李隆基、宋真宗赵恒、宋徽宗赵佶以及欧阳修、王安石、苏轼等名家真迹。

本次展览相关负责人介绍,运城古称河东,历史厚重,人文荟萃,文化遗存,十分丰富。其中历代碑刻,林林总总,名冠山右。清代金石学家叶昌炽所著《语石》载:“大抵晋碑皆萃于蒲、绛、泽、潞四属”,蒲、绛两州均属今运城市。清代山西巡抚胡聘之所辑《山右石刻丛编》,共收录山西北魏至元碑文720通,涉及河东277通,占比32%。1997年出版的《三晋石刻总目·运城地区卷》收录各类石刻达4200通。这些碑刻或典藏于文物馆所、寺观祠庙,或散布于城郊乡野;或载功颂德,或证史记事,或规劝戒勉,或书法高妙,具有重要历史研究和书法艺术价值者不可胜数。“窥一斑而见全貌”,我们特从中遴选汉至元精品38通,拓石为纸,荟萃一堂,集中展示运城碑刻的迷人风采。

据悉,该展览从“片石残字,皆称国宝”的东汉守绛邑长平阳令残碑,到“密云太守霍扬碑”“谯郡太守曹恪碑”“梁州刺史陈茂碑”“栖岩道场舍利塔碑”“故益州总管府司马裴镜民碑”等第一批全国书法名碑,再到“裴光庭碑敕”“汾阴二圣配飨铭”“大观圣作之碑”等御制碑均有展出。

【精品文物导览】

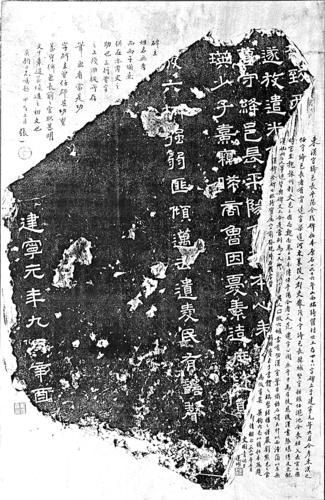

(一)东汉守绛邑长平阳令残碑

东汉建宁元年(168年)九月刻。1976年临猗县城关镇翟方进墓出土,现存临猗县博物馆。碑残缺,呈不规则状,残高65.5厘米,宽44厘米。隶书,存字六行,完整者五十字。

东汉之任守绛邑长者,有贾逵,字梁道,河东襄陵人。守绛邑长,据城坚守拒贼,三国时官至魏豫州刺史,见于《三国志·魏志》卷十五本传。任平阳令者一人,范迁,字公闾,永平中为司徒,《后汉书·张堪传》及《东观汉记》均有记载。此二人皆与碑文不合,碑文事主另有其人。叶昌炽《语石》“太行以西,潼蒲以东,无汉碑”,此石一出,更显非凡。

该残石是山西省现存最早的碑刻,虽寥寥数十字,却具有珍贵的书法价值,史树青先生云:“片石残字,皆称国宝。”董寿平先生云:“其用笔结构使转波磔处,均体现出东汉末期我国书法向晋代过渡的痕迹,与西晋《三体石经》极为相近。按我国书法唯独这一历史时期的书法流传至今者甚少,而独具填补空白之价值。”

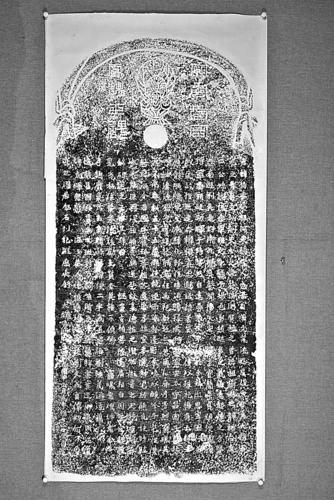

(二)密云太守霍扬碑

北魏景明五年(504年)正月二十六刻石,现存临猗县博物馆。碑身首一石,高197厘米,宽90厘米。额正中线刻座佛一尊,下凿一圆穿,额篆“密云太守霍扬之碑”。碑文魏碑体,记述了霍扬的生平事迹。霍扬,字荣祖,河东猗氏人,北魏时密云太守。

此碑的主要价值在于书法,《临晋县志》云:“通篇仅十余字漫漶,余皆神采焕发,笔法遒古,酷似陆凉之爨使君碑。”1979年国家文物局公布其为第一批全国书法艺术名碑。

(三)谯郡太守曹恪碑

北周天和五年(570年)十月立。原存盐湖区陶村镇石碑庄,现存山西省艺术博物馆。通高212厘米。碑身高163厘米,宽74厘米,厚16厘米。碑文楷书,记述了曹恪的家世和生平事迹,具有珍贵的史料价值,但更被世人看中的是其书法价值。杨震方在《碑帖叙录》中评其字“颇含隶意而古拙”。近代金石碑帖学家杨守敬称“《曹恪碑》用笔如斩钉截铁,结体尤古,皆命世之英”。1979年国家文物局公布其为第一批全国书法艺术名碑。

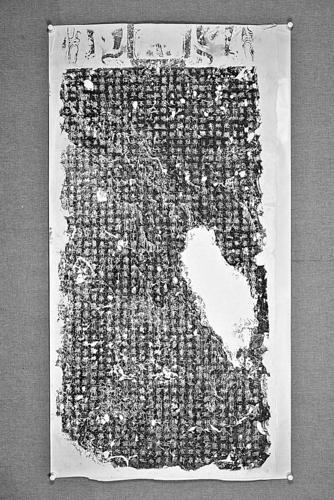

(四)梁州刺史陈茂碑

隋开皇十四年(594年)刻石,现存临猗县卓里乡陈平庄村。碑高195厘米,宽75厘米,额篆“大隋上开府凉州使君陈公碑”。碑文楷书,有界格,上半部剥落严重,下半部存字也不多,但其书法工整,具有极高的书法艺术价值。宋代大文学家、金石学家欧阳修在《集古录》里赞赏其碑“字画精劲可喜”。清人叶昌炽则认为“隋陈茂碑楷书精妙,不减欧虞”。杨震方在《碑帖叙录》中也说“其字足与唐欧阳询抗手”。1979年国家文物局公布其为第一批全国书法艺术名碑。

(五)栖岩道场舍利塔碑

文学家贺德仁奉敕撰文。无书丹者及立碑年月。现存永济市博物馆。碑首高107厘米,宽115厘米,额篆“大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑”。身高203厘米,有收分,上宽98厘米,下宽113厘米。碑体因石质斑驳,细点密布如鱼子,俗称“鱼子碑”。碑文楷隶,有界格,主要记述修建舍利塔之经过,多为梵语,艰涩难懂。其书法以方形魏隶为基础,极得瘦劲之致,结体严谨,遒劲挺拔,乃魏楷向唐楷过渡之佳作。《金石萃编》称其“笔法缜密高浑”。当代碑帖专家施安昌也认为“观其书法缜密浑朴,意存高古,为隋碑文之上品”。1979年国家文物局公布其为第一批全国书法艺术名碑。

(六)故益州总管府司马裴镜民碑

唐贞观十一年(637年)刻。史学家李百药撰文,书法家殷令名书丹。现存闻喜县礼元镇裴柏村裴晋公祠。碑身高170厘米,宽93厘米,额篆“益州总管司马裴君碑”。碑文有界格,较详细的叙述了裴镜民的家世和生平事迹。此碑的更大价值在于书法。《语石》云:“裴镜民碑,白鹤观碑皆欧褚之流亚”。《金石录》载:“令名与其从子仲容皆以能书擅名一时,而令名遗迹存者惟此碑耳。笔法精妙不减欧、虞,惜不多见。”《碑帖叙录》评其书法“凝远处似虞世南,刚健处似欧阳询,兼有两家之胜”。1979年国家文物局公布其为第一批全国书法艺术名碑。

(七)裴光庭碑敕

刻于开元二十四年(736年)。现存闻喜县礼元镇裴柏村裴晋公祠。碑已残,现存上半截,残高120厘米,宽135厘米,厚43厘米。碑阳为唐玄宗命张九龄撰裴光庭神道碑的敕文,碑阴为诗人张九龄奉敕所撰“裴光庭神道碑文”,均为唐玄宗御书。裴光庭(675~733年),河东闻喜人,玄宗朝宰相。碑文概述了裴光庭之家世及生平事迹,史料价值很高。其书法运笔潇洒,自然飘逸,隽丽遒劲,更具艺术欣赏价值。《山西通志·金石记》评此敕为唐玄宗的“得意之笔”。

(八)汾阴二圣配飨铭

北宋大中祥符四年(1101年)立。宋真宗赵恒御制御书并篆额。现存万荣县后土祠。碑方首,高100厘米,宽148厘米。额篆“汾阴二圣配飨之铭”。碑身由5石组成,均高235厘米,通宽703厘米,形体高大,犹若照壁,俗称“萧墙碑”。

(九)大观圣作之碑

宋大观二年(1108年)立。原立安邑县文庙,现存盐湖区博物馆。宋徽宗赵佶撰文并书写。蔡京题额,李时雍勾勒上石,安邑知县戚昕立石。碑圆首龟趺。首高126厘米,宽127厘米,正书题额“大观圣作之碑”。身高275厘米,宽120厘米。碑文内容是北宋末年宋徽宗颁行的“八行”取士法。以“孝、悌、忠、知、睦、姻、恤、任”为八行;“不孝、不悌、不忠、不知、不睦、不姻、不恤、不任”为八刑,以八行八刑为选士、入学、取才、升官、降职的标准,并对八行八刑作了较为详细的阐释。碑文书法瘦硬挺拔,尽显宋徽宗瘦金书风采。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。