来源:运城晚报时间:2025-11-26

□记者 王捷

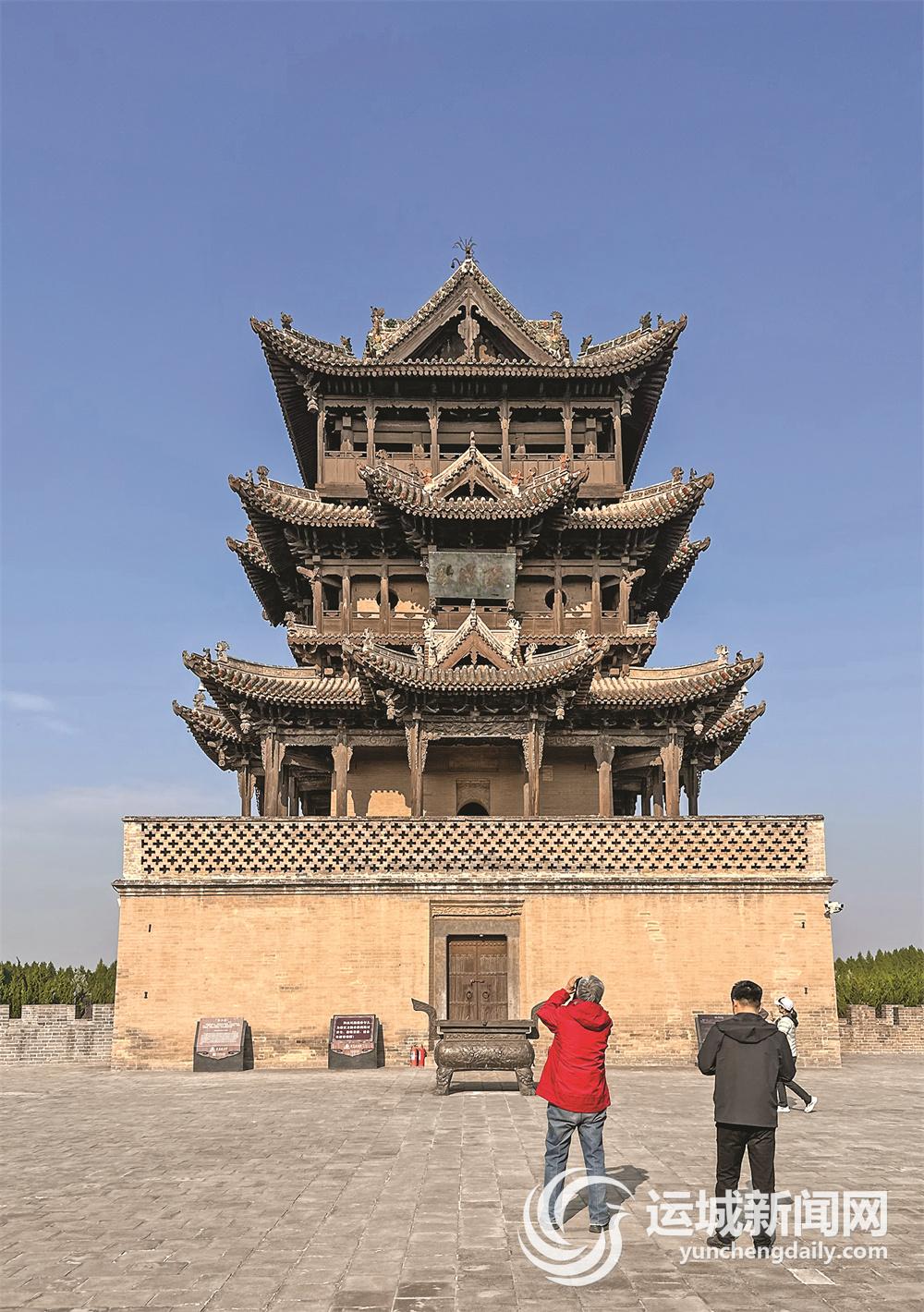

秋风楼 记者 薛丽娟 摄

当年,汉武帝巡视汾河时,留下了千古绝唱《秋风辞》,“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”的经典诗句,如今依然回荡在秋风楼上空,定格下了历史的厚重与积淀。而在经过河东时,还留下了一段故事,虽鲜少有人所知,但却让我们看到了知识传承与文化守护的动人笔墨。这就是我们今天想和大家分享的成语典故“河东三箧(qiè)”。

箧,意为书箧,是用来放置图书典籍的小箱子。成语河东三箧,本义指汉武帝视察河东时曾丢失三箱典籍,后来引申为亡失的书籍,后人多以此典形容人读书广博,记忆力超强。这一典故,来自东汉班固的《汉书·张安世传》,讲述了一个关于书籍“失而复得”的故事。

在《汉书·张安世传》中,有一段记载:“上行幸河东,尝亡书三箧,诏问莫能知,唯安世识之,具作其事。后购求得书,以相校无所遗失。”这句话是说,汉武帝在巡幸河东(今运城)时,遗失了三箱典籍,下诏询问但群臣无人知晓,只有张安世记住了书中的内容,并把其详细写了下来,后来悬赏征求找到了那些书,校对后发现没有什么遗漏的。

张安世是御史大夫张汤之子,武帝时任光禄大夫,昭帝时任右将军,宣帝时为大司马。出生于官宦之家的他,年纪很轻就因父亲的缘故荫补为官。他做事认真,连放假公休都不外出。也因为能完全复述出那三箱典籍,张安世受到汉武帝的赏识,被破格提拔为尚书令,后又调任为光禄大夫。汉武帝对张安世的重用,不仅体现了其在用人方面的思维,也让人们看到张安世本身的才学。

与身为酷吏的父亲相比,张安世并没有抱怨父亲,而是凭借低调谨慎、宽厚勤勉、清正廉洁等品质成为一名好官,更得到班固“满而不溢”的高度评价。他们父子二人的结局也天差地别,张汤最后被政敌构陷,自杀身亡。而张安世最后跻身“麒麟阁十一功臣”之列。

如今再回过头来看,能凭记忆写出三箱遗失的典籍,这背后不知付出了多少心血,不禁令人叹服。在张安世所处的时代,书本都是刻写的竹简,因为笨重,传播不易,保存更是不易。而张安世能将这三箱典籍全部复述出来,既让后人看到了他的博闻强记,也看到了他对文献传承的重视。没有现代技术存储方式的加持,人的脑力与记忆,成为文化传承的载体,才让珍贵的知识没有遗失。

慢慢地,后世用“河东三箧”来称赞学者的才学,形容人藏书丰厚、学识深厚,让这一成语从历史符号,转化为文化语境中对“学识储备”的赞美。这个典故也常见于古籍整理、文献辑佚等语境,如清代宋荦在整理《唐百家诗选》时撰序提及“宝爱之者,比于吉光片羽,莫不思复得河东三箧”,以此强调稀有文献的复原价值,既用于客观描述古籍散佚,又暗含着古人对典籍复原的期待。

老话常说:“千年的文字会说话。”无疑,这份藏于竹箧中的智慧,仍对当下重视文化传承与积累,有着重要现实意义。据有关记载,汉武帝曾8次巡幸河东,站在他的角度,能随身携带多种重要典籍,并对张安世重用,足见其对文脉传承的重视与尊崇。汉武帝的雄才韬略、选贤任能,张安世的博闻强记、守典护文,让这份可贵的文脉传承在岁月长河中愈发可贵。

而纵观河东历史,无论是西汉司马迁的《史记》,还是北宋司马光的《资治通鉴》,抑或是清代李毓秀的《三字经》……从历史上的竹简传抄,到纸墨流芳,再到现在的电子书籍、有声书籍等,文化传承的形式在变,但河东三箧所蕴含的文脉传承内核却从未改变。

开卷有益并不是一句空话,也许,就是在手捧一本书的一开一合中,这份河东三箧的精神,就印刻在我们脑海中,中华文明的火种、中华文化的根脉,就这样不断传承。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。