来源:运城晚报时间:2025-11-27

□许琛

在临猗县临晋镇云冲村传承的乡村记忆中,清代谢陈常因登科入仕、官拜翰林最为人熟知。然而,在这段光辉的家族史之前,他的五世祖——谢廷辅,就以一段拾金不昧的往事,为后世子孙奠定了坚固的精神基石。

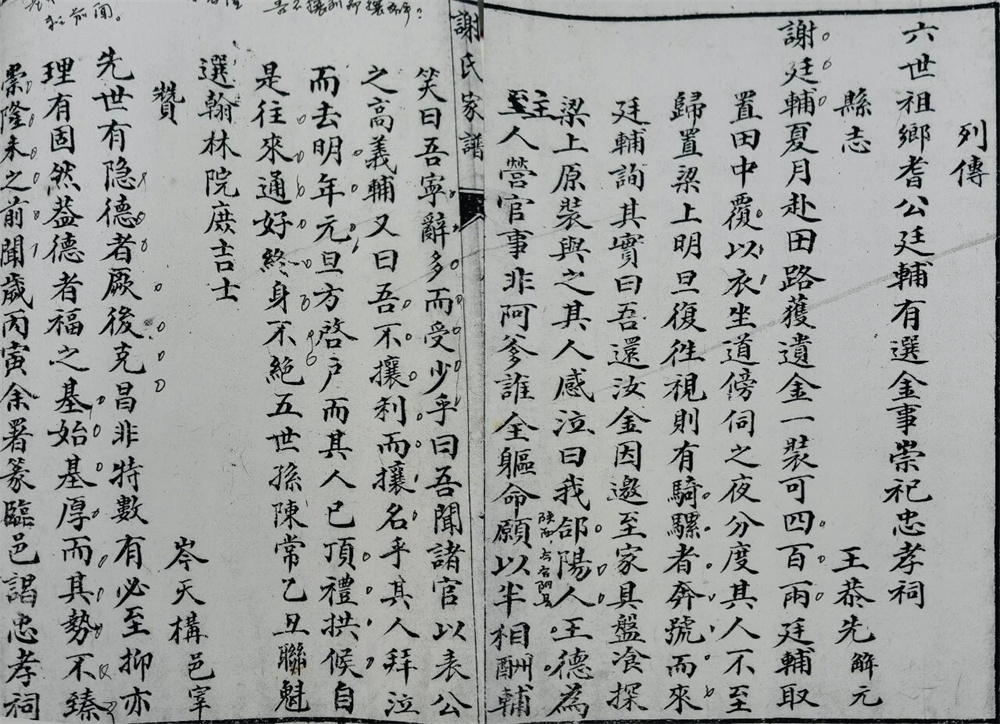

查阅云冲村《谢氏家谱》,这段“田中拾金”的故事被郑重写在卷首。族谱编修者的选择,彰显了这个家族最愿意传达给后人的意图,是一脉家风的源头。

夏日赴田 路拾遗金

某年夏日,谢廷辅清晨赴田,在途中拾得一袋银两,有四百两之多。面对突如其来的巨额财物,他不贪不占,而是将银袋放在原地,用衣物遮盖,自己则在路旁守候,等待失主前来寻回,自晨至暮,都不曾离开。

直到深夜,见再无人来寻,他便暂将银袋带回家中,悬于梁上,翌日一早又回原地守候。

失主慌至 原物奉还

第二日清晨,一个骑着骡子的人“奔嚎而来”,边行边呼。谢廷辅询问其来历,对照细节,确认银袋确为此人遗失。他不仅将银袋完璧归还,还邀失主回家,设食以慰路途劳顿,既安其身,也平其心。

来者名王德,合阳县人,奉命为主人办理公事,失金之事责任重大,几乎危及性命,因此欣喜、激动之情溢于言表。

拒金辞名 品格自成

王德的银子失而复得,感激万分,表示愿拿出其中一半表示感谢,谢廷辅笑言:“吾宁辞多而受少乎?”断然拒绝。王德又欲上报官府,以彰其高义。谢廷辅再言:“吾不攘利而攘名乎。”声誉之利亦不受。财物不能动其心,声名不能摇其志,物质奖赏和精神奖励都不能动摇他的本心,可见这种善举不是一时冲动,而是发自内心的品格力量。

以德结缘 以义传家

分别时,王德拜泣而去。第二年元旦,王德特意赶来谢家门前叩拜致谢,从此两家往来不绝,两人的友谊也延续一生。

这段故事的最后写着“五世孙陈常乙丑联魁选翰林院庶吉士”,谢廷辅五世孙谢陈常,于乙丑科联魁登第,入翰林院为庶吉士。这源自古人对家风传承的深刻洞察,最宝贵的传承,从来不是金银财宝,而是品行与家风。

家风之力 深远持久

家庭是社会的细胞。家庭和睦则社会安定,家庭幸福则社会祥和,家庭文明则社会文明。谢廷辅田中拾金、拒财辞名、淡泊名利、坚守本心的行为,正是这种优良家风的真实写照,也成为构建社会和谐的基石,这种影响润物无声,却能够跨越百年。后人所取得的成就,恰似天道对善行无声的褒奖。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。