来源:运城日报时间:2025-11-27

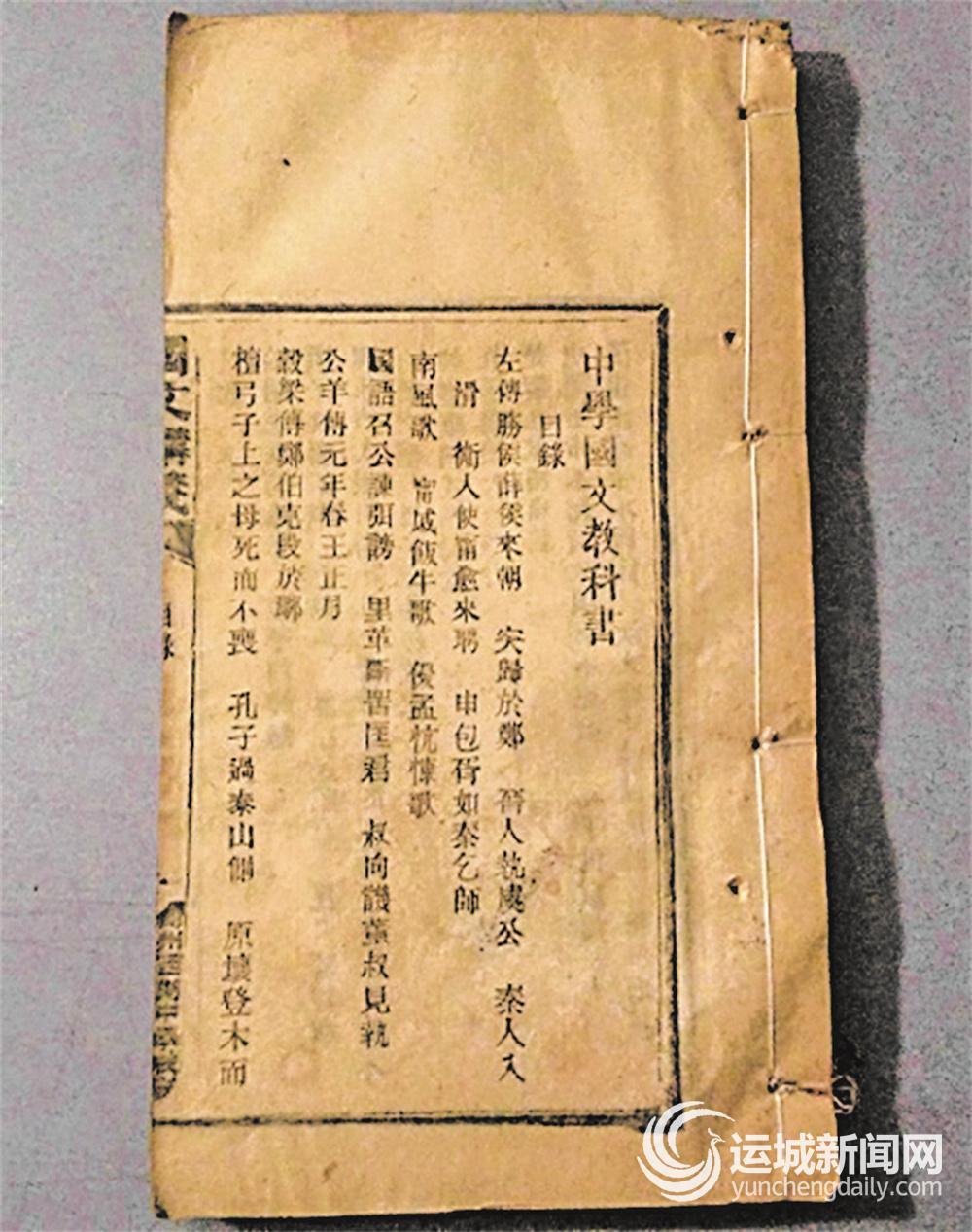

《中华中学国文教科书》第一册书影

1904年,第一套体系化、规范化公开使用的现代语文教科书《最新国文教科书》由商务印书馆出版。教科书是一个时代主流价值观的集中体现,入选课文往往反映了课文所涉及的人、事、物在中国社会的影响力。盐之为物,人生一日所不可缺。浏览清末民国或解放初期的多版本中小学国文教科书,发现其中涉“盐”文不在少数。河东盐池,历史悠久,所产盬盐,古时被称为“国之大宝”,入选教科书之中,自然是顺理成章的,其呈现方式如下:

古老歌谣赞颂河东盐池。1912年,中华书局出版、刘法曾等编的《中华中学国文教科书》第一册收录了《南风歌》:南风之薰兮,可以解吾民之愠兮。南风之时兮,可以阜吾民之财兮。南风又称薰风。《南风歌》相传为远古时期舜帝所作,《礼记·乐记》载:昔者舜作五弦之琴以歌《南风》。歌谣表达了先民在盐池产盐时节,对南风既赞美又期盼的淳朴感情。中条山吹来的南风,可以加快盐晶体的析出。从这首歌谣可以看出,先民对自然风力与河东盐池生产的认识达到了较高的水平。北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中也说:“解州盐泽之南,秋夏间多大风,谓之盐南风……解盐不得此风不冰。”

《中华中学国文教科书》第一册收录了《南风歌》。

传说故事有河东盐池的影子。这一时期的国文教科书,尤其是小学国文教科书中,“黄帝”作为课文在多种版本频频出现。大多提及黄帝战蚩尤的传说故事,如1906年,近代藏书家丁福保编的《初等小学读本》二编第46课《黄帝》中说“黄帝诛蚩尤于涿鹿,诸侯尊之为天子”。虽然这些传说没有直接涉及河东盐池,然而根据古代典籍以及近现代学者的研究考证,黄帝与蚩尤的战争源于对河东盐池的争夺。如《梦溪笔谈》载:“解州盐池曰解池,传为杀蚩尤处。”近代史学大家钱穆先生在其《国史大纲》中指出:“阪泉在山西解县盐池上源,相近有蚩尤城、蚩尤村及浊泽,一名涿泽,即涿鹿矣。”

乡土情怀有“潞盐”。在民国时期林林总总的国文教科书中,《通俗国文教科书》(八册)是一个富有山西地方特色的版本,这套书是20世纪20年代初,在阎锡山亲自指导下,由山西省教科书审编委员会编写,太原范华制版印刷厂、晋新书社等机构印行。浓厚的乡土特色是其亮点之一,如第四册第37课《盐和糖》,介绍完盐的分类后,特别提及“在我们山西,河东有池盐,也叫潞盐,一年出产很多的,各县出的也不少。”对故土的热爱之情显于字里行间。1950年6月,新华书店出版、华北联合出版社印行的初级小学《国语课本》第二册第28课《食盐》,以父子对话的形式,普及食盐种类等知识,在介绍第二种“池盐”时,“爸爸”以称赞的口吻说,“我国内蒙(古)、山西、陕西、甘肃,都有池盐。山西运城的盐池,最为有名”。

教学参考详解河东盐池。1910年,无锡县立初等工业学堂首任校长陶守恒等人编辑、中国图书公司发行的《初等小学国文教授本》第四编(上)第11课题为《盐》,在“参考”中,说明我国产盐之地为十区,所谓“河东(山西)甘肃内蒙(古)取之于湖”,说的就是湖盐。文中较细致地介绍了当时的盐政制度“吾国现行盐政,由官发给引票(运销官盐的票据),承领者为盐商。有引之盐商,必有专卖区域,为之引地”,并列表图示销行之地及发卖销费之额。其中河东盐湖销行地域为山西、陕西、河南。而南洋公学创始人之一的朱树人编的《初等小学国文教授本》第七册第28课《食盐(上)》(1907—1911年中国图书公司出版),在“参考”中,介绍了河东盐池的概况“山西盐池曰河东盐池,东据安邑,西据解州,其味咸,鳞介不育。其性温,隆冬不冰,夏令一至,薰风南来,附岸池面,缀珠凝脂,盐颗自结”。

盐的寓言故事令人深思。1910年,朱树人编辑的《初等小学国文教授本》第四册第42课《驴驮盐》是一篇与盐有关的寓言故事。通过驴子驮盐包、驮草屦堕水的生动故事,让小学生在笑声中会意,接受教育。一则知道物性各有不同,盐可溶于水的知识;一则明白做人的道理,即糊涂之人偶尔行诈成功,但终究会败露,受到惩罚,不如做一个正直诚实的人。这个故事源于古希腊《伊索寓言》。无独有偶,在上古时期的中条山虞坂运盐古道,也因驮盐产生了一则寓言,即伯乐相马,也可称之为“马驮盐”,成为后世发现人才、赏识人才的代名词,二者可谓异曲同工。王逸群(本文参考中国国家图书馆(在线)“民国时期文献”等资料)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。