来源:光明日报时间:2025-11-24

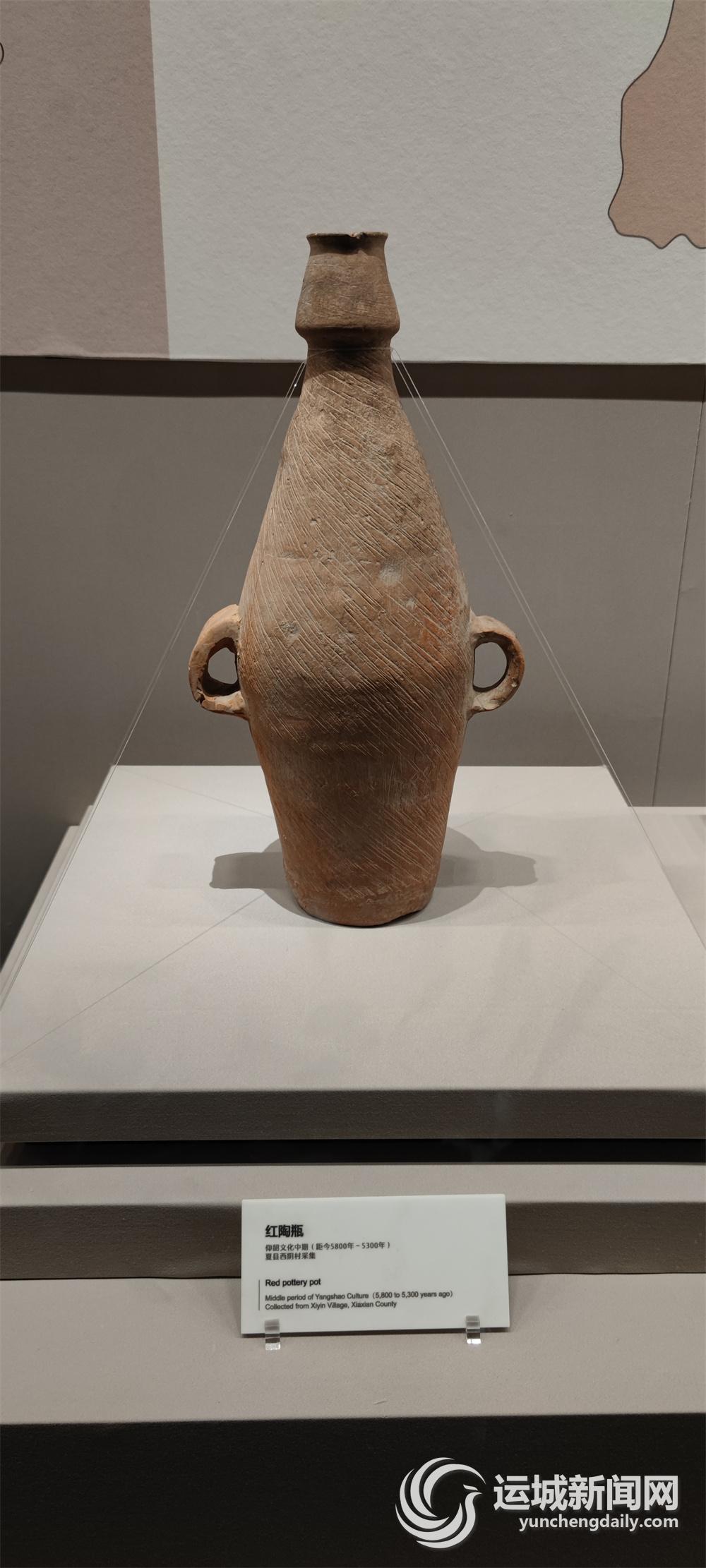

运城博物馆展出的夏县西阴村红陶瓶 记者 刘亚 摄

水是生命之源,人离不开水,畜离不开水,农业生产离不开水。因此,原始先民总是临水而居,世界文明无一例外地发生在大河两岸。

陶器出现之前,人们饮水十分不便。人类最初是与动物一样趴在地上引颈舔池,之后又学会了双手掬水啜饮,或者借助自然的器物如竹子、芦颈、果壳、树叶等随势就饮。不过,这些饮水方法都得在水源相对丰沛的时节才能行之有效,若遇旱季,或远途行走,或定居生活时,取水、贮水困难的问题就会凸显。早期先民受干渴之苦的窘况远非今人可以想象。陶器出现后,有了像仰韶文化尖底瓶一类的汲水器,又有了大瓮、大罐、大缸、大盆一类的贮水器,人们既可以把水或水器带在身边远足,也可以在居住地把水贮存起来以备缺水之用。人类生存的第一要务——饮水问题基本解决了。由此,一定距离的社会交往、贸易、采摘、土地开垦等便可以进行了。

农业生产开始后,陶器成为原始农业灌溉的必备良器。用陶器浇灌庄稼,使得种子的成活率、庄稼的产量大大提高,人们对原始农业的把控度和探索规律的能力大大增强。《周易辑闻》中记载:“汉阴丈人抱瓮灌畦,蔽漏久而败,不足以受水也。瓮瓶皆陶器,井用瓶,谷用瓮。”这里所说“汉阴丈人抱瓮灌畦”可以从某种角度上帮助我们认识早期陶器在农业生产上的作用。

早期水类器皿主要有瓶、壶、觚、杯、缸、罐、瓮、盉、鬶等。 (《光明日报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。