来源:时间:2025-11-21

11月22日是“世界针灸日”。针灸医学是中医学中最早发现与应用的,甚至可以说是中医的发展源流,也是中医经络学说和腧穴学说的起源。

运城博物馆《本草撷华 中医药文化器具展》展出的古今针灸书籍

源于“以痛为腧”的针刺理论

针灸是谁发明的呢?应该说,针灸学是我国古代医学家和劳动人民在生产、生活、生存实践中,与大自然和疾病做斗争的经验总结。它经历了一个长期的发现、提炼、加工、积累、成形、成熟的过程,即由零星到整体、偶然到必然、被动到主动,无序到有序、散在到系统、自发到自觉,由无意识到有意识的运用。

几百万年前,伟大的祖先在广博的土地上劳动生息,同大自然做残酷斗争和拼搏,慢慢学会了制造简单粗糙的石制工具和围猎武器。而针灸工具的使用、理论与实践知识的丰富,奠定了针灸保健、治疗的基础。

针刺的起源大体有两种说法:一种是据现代考古资料研究,针刺技术当起源于距今一万年至五千年的新石器时代,一些出土文物可能佐证,此时期用于针刺的工具,已经被人为加工成一定形状。第二种可追溯到十万年前的旧石器时代,此时期人们使用的针具前身是砭石,更趋原始与天然。

当人们驱赶野兽时或在日常生活中,常使用石器、棍棒等,极易被碎石片、棍棒等击中或在劳作中受到意外创伤,人们开始下意识地自我按摩及用物品敲打这些部位。天长日久,人们逐渐有意识地利用尖锐的小石片或荆棘、松针来刺激某些部位,以求止痛袪病。后来,人们还将石片进行一定的磨制加工,以更好地适应与方便应用,此即为砭石。这种方法在不知不觉中成为一种最了不起的学术,即“以痛为腧”。现今的病灶点、痛敏点、反应点、激痛点等针刺理论,即主要源于此。

运城博物馆《本草撷华 中医药文化器具展》展出的明代木胎针灸模型

《黄帝内经》中的针灸之术

以石为针,以砭而治,是早期针刺治病的萌芽阶段。当时在不同地区、不同医家、不同时期,对“砭石”的应用与叫法也不同,有的叫针石,有的叫砭石,还有的叫馋石。这也开创了以针灸治疗为代表的中医外法的先河。

《素问·异法方宜》说:“东方之域,其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者亦从东方来。”《山海经》记载:“高氏之山,有石如玉,可以为针,光芒四耀,能治百病”。对于砭石,《说文解字》释曰:“砭”,以石治病也。隋金元起注云:“泛石者,是古代外治之法,有三者:一针石,二砭石,三馋石,其实一也。古人未能铸铁,故,以石为针。”

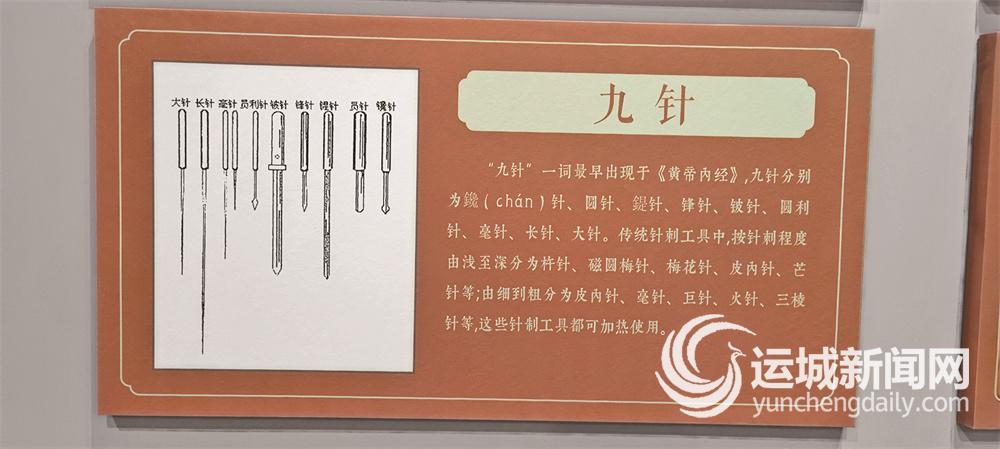

随着社会发展、医学技术进步,针刺工具不断改进,制作工艺不断提高。继砭石、石针之后,出现过不同形态与质地的工具,例如骨针、竹针、陶针。到了夏商青铜器时代至春秋铁器时代,由于冶金技术的发明,针具又更新为铜针、铁针、银针、金针等。各种金属针具的发明,推进了理论的发展,其中,以《黄帝内经》的诞生为针灸学成熟的标志。该书的《灵枢经》,主要论及针灸。九针理论的出现,既是对针具的细分与应用,更是针灸理论临床应用的结晶与升华。因此,九针,即是针具理论,更是针刺理论成熟的一个缩影。

运城博物馆《本草撷华 中医药文化器具展》展出的“九针”示意图

灸法的起源与发展

针灸是针刺与灸法的简称。前述的针刺,即以针为主要工具;而灸,则要以“灸”的方法施治。灸法属于温热刺激,喜暖怯寒是人和动物的本能。而且,众多疾病,应用温热性刺激与治疗,可以取得很好疗效。

灸法的起源比较明确。原始人类在生火取暖和烘烤食物、用火驱兽的过程中,可能不慎被火灼伤,但同时发现,被烫伤或烧灼后,反使一些原有疾病减轻或消除,或疼痛症状得到缓解。这样的经验不断积累,人们就逐渐有意识地用火烧灼或烘烤,达到祛病保健的目的,原始的灸疗方法也就随之而生了。

灸法的起源与发展,有几大史实为主要标志。以下这些灸法方面的史实,标志着灸法渐以发展,直至成熟:

其一,灸法是伴随着火的发明而产生的。大约距今60万年的人类发明了火,其后我们的祖先尝试应用桑枝或八木作为热源进行施灸。虽然此种施灸热度高,但热度不易控制,极易烫伤,而且火种不易保存。因此,为探索与寻找新热源,即有利于灸法的材料,就被放到了重要位置。这既标志着早期原始的以木施灸方法的终结,也标志着灸法的发展。

其二,以艾叶为原料的艾灸方法的出现。到了战国至西汉时期,现代意义上的灸法才完全成熟,即开始确立以艾叶为主要材料。现在所说的“灸法”,实际上主要是指“艾灸疗法”。古人选择以艾作为施灸原料,主要是基于艾叶易于燃烧、温度易控、气味芳香、资源丰富、来源广泛、易于加工、便于贮藏等特性。此外,在古代艾燃烧取火容易、便于保存火种,且可作为祭祀等宗教活动用品,故而最为常用。这种灸材的发现,是艾灸走向实用的一个重要标志。

其三,艾灸各种方法的应用,赋予灸法广泛的适应性与更好的疗效性。古代提出的艾灸直接灸、间接灸、器具灸等数十种方法,结合艾灸富有易用、实用、实效、高效的特点。

其四,灸治整体观的出现。从马王堆三号汉墓出土、现今发现最早的经脉学著作帛书《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》中,都强调“灸其经脉”。在艾灸施治应用中,在经“脉”上施灸,往往较之一个具体的穴位上施灸,更具有面积大、作用广、易得气、循经快的特点,临床意义大。(《光明日报》)

图片 记者 刘亚 摄

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。