来源:运城晚报时间:2025-11-20

农历十月初一(亥月朔日)是寒衣节。清顾禄《清嘉录》云:“十月朔,俗称十月朝……间有墓祭如寒食者。人无贫富,皆祭其先,多烧冥衣之属,谓之烧衣节……”

(一)

全国风俗如此,河东之俗亦然。清《平阳府志·风俗》:“十月一日,墓祭,略同清明,注:唯裁楮象衣,名曰:送寒衣。”

民国《虞乡县新志·礼俗略》:“十月一日,俗称寒衣节,剪五色纸为衣服并纸钱福仟为先祖烧之,在家、在野、在巷各为风气。”

民国《临晋县志·礼俗略》:“亥月朔为寒衣节,临民剪五色纸作衣式祀祖,后向村外焚之,事死如生,亦云厚矣。”

1991年版《永济县志·寒衣节》:“农历十月初一送寒衣。由孟姜女给丈夫送寒衣哭倒长城的传说演变而来。久而久之,人们改为给祖宗送寒衣的日子。黄昏时,把用红绿纸剪成的衣服、被褥,内装籽棉,在大门外烧化,意思是冬天到了,让死去的祖宗御寒,故民间又称为‘鬼节’。”

《永济县志》提到的“孟姜女”是人们杜撰的凄美的民间传说故事,讲起来十分动人,全国有若干个版本,暂且不论。不过,有一个疑问,用五色纸剪衣服式样焚烧给故人是从什么时候开始的?回答是从蔡伦改进造纸术之后开始的。这里又引发了一个荒诞的“蔡莫烧纸”的传说故事。

(二)

蔡伦改进了造纸术,于东汉元兴元年(105年)献给皇帝。起初,人们争相购买,蔡伦的嫂子慧娘见造纸有利可图,就撺掇丈夫蔡莫去找蔡伦学造纸。蔡莫在弟弟那里只学了3个月,就回来开了个纸坊独立经营。然而,因为他造的纸质量不高,卖不出去,夫妻二人非常发愁。后来,慧娘想了个办法,让丈夫按她的计策去办。

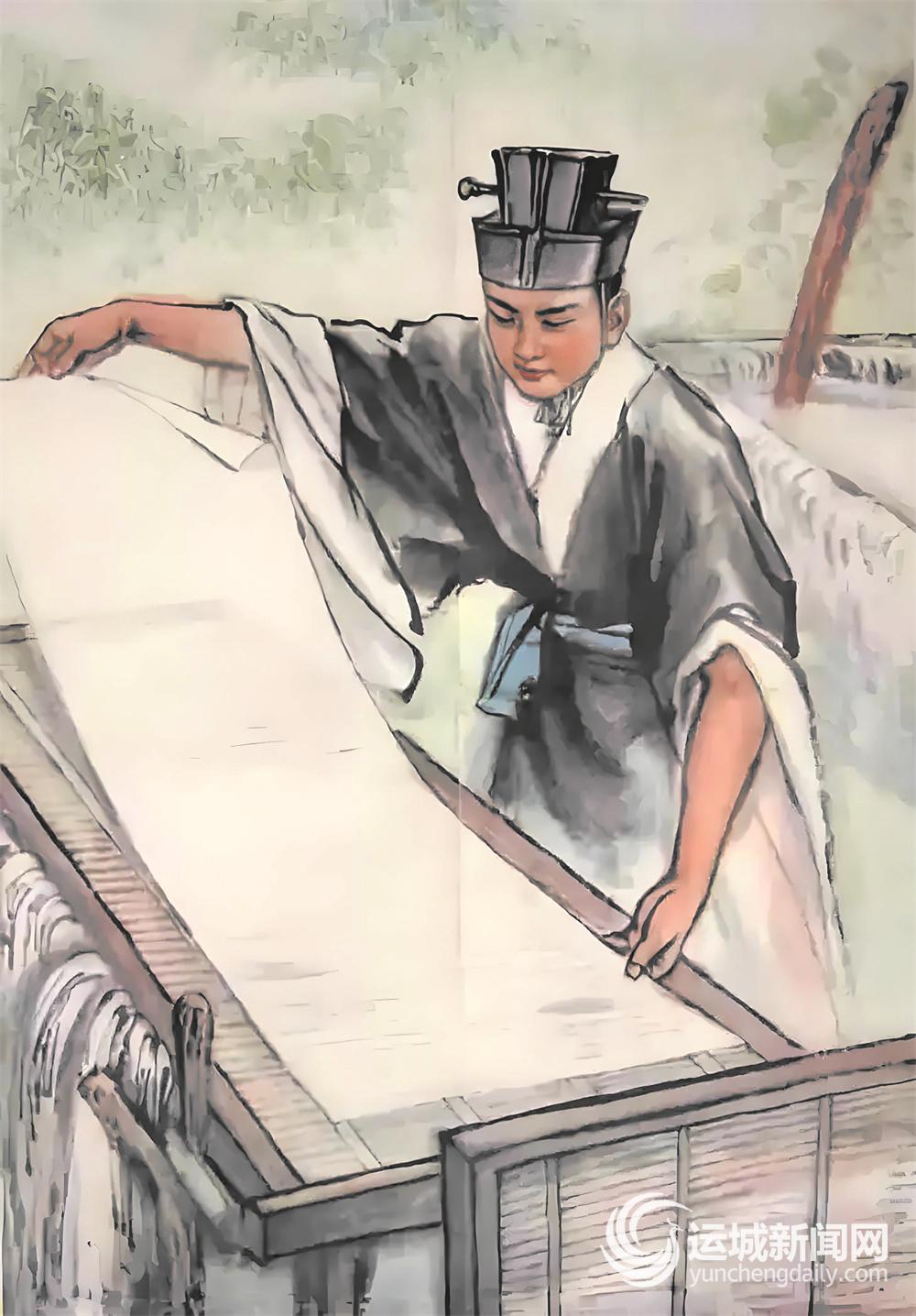

蔡伦造纸 (资料图)

半夜三更,万籁俱寂,突然蔡莫放声大哭。号啕之声惊醒了街坊邻舍,大家不知发生了什么,都急忙赶来上门探望。蔡莫哽咽着跟邻人们说,因为和妻子吵了几句嘴,她就自寻短见,上吊死了。他怕天明娘家来人闹事,求乡亲们行个好,就说她得急病死的。邻人听后,答应替他隐瞒真相。

第二天,蔡莫在慧娘的棺材前哭得死去活来。娘家来人听说慧娘是得急病死的,又看到蔡莫那个悲哀劲儿,想到他们夫妻俩平时和睦相处,也就不怀疑了。蔡莫当着众人的面,越哭越伤心,寻死觅活的样子,惹得大家都跟着掉下了眼泪。他哭了好一阵子,突然起身抱来一捆草纸,在棺材前点火烧了起来,边烧边诉说:“我跟弟弟学造纸,都怪我不用心,没学好,造的纸不像样,没人要,竟把你气得生了病。都是这草纸惹的祸,我要把它烧成灰,解解心头恨。”

他哭着烧着,烧完一捆又抱一捆,烧了抱,抱了烧。烧着烧着,大家只听棺材里有响声,他却好像没听见,只管烧、只管哭。又烧了一阵子,只听慧娘在棺材里大喊:“快把门开开,我回来了!”这一下,可把人们吓呆了,蔡莫也惊得禁了声。慧娘一直在喊叫,人们战战兢兢、壮着胆子把棺材盖揭开。只见慧娘忽然坐了起来,装腔作势地唱道:“阳间钱能行四海,阴间纸在做买卖。不是丈夫把纸烧,谁肯放我回家来。”

慧娘唱了一遍又一遍,唱了一回又一回。人们斗胆问她怎么回事,慧娘指天画地地说:“刚才我是鬼,现在我是人,亲戚邻人别害怕,昨夜我到了阴间,阎王就让我推磨受苦。是丈夫给我送了钱,小鬼们见钱眼开,为了钱争着帮我推磨。真是有钱能使鬼推磨。三曹官知道我有了钱,也向我要,我把丈夫送的钱全给了他。他就暗暗地开了地府后门,把我放了,我就赶紧跑回来了。哈哈哈!”

蔡莫听了妻子的话,装着不明白地问:“我没有给你送钱啊?”慧娘指着地上燃烧的纸灰说:“那就是你给我送的钱,咱们阳间拿铜当钱,阴间以纸当钱。”蔡莫一听,立即又转身抱了几捆纸,边烧边说:“三曹官,您把我妻放回来了,我感恩不尽,再给您老送几捆钱,您在阴间还得宽待我那爹妈呀!可别叫他们受苦了。没钱花了,我还给您送。”说着,又去抱了几捆草纸烧了起来。

在场的邻人们一听,才知道烧纸有这么大好处,都纷纷出钱向蔡莫买纸。慧娘款款向前,向众人道个万福,并慷慨地给所有在场的人免费赠送了草纸,以示对乡邻的感谢。邻人们拿上草纸,都争先奔向各自的祖坟,在坟前点起草纸,并祷告已故先祖把钱给三曹官和小鬼,免受阴间之苦。

消息很快四处传扬,周围村庄的人都争着到蔡莫家买纸,烧给死去的亲人。不几天,蔡莫家堆积满屋的草纸销售一空。蔡莫赶紧招兵买马,扩大生产,后来成为一方富翁。

因为慧娘“还阳”的那天正好是农历十月初一,自此,后人就在这一天上坟祭祖,焚烧草纸,而且是黄色的毛边纸,并且用铁模在纸上打出麻钱的印痕。

随着时代的进步与发展,人们早已不迷信了,但祭祖孝亲的习俗代代相传,去上坟只是一种形式,而怀念远去的先人却是中华民族的优良传统。

(三)

放下“蔡莫烧纸”的故事暂且不提,单说蔡伦造纸。据考,蔡伦(63年~121年),字敬仲,东汉桂阳郡(今湖南省)人。他少年入宫为宦,历事明、章、和、殇、安五代皇帝,先后任小黄门、升中常侍,得汉和帝信任,传达谒令,掌管文书,参与军政机密大事,后加任尚方令,兼管制造御用的刀、剑等器物。

蔡伦很有才学,且善于观察事物。他在总结劳动人民智慧的基础上,创新改进了造纸方法,于公元105年用树皮、麻头、破布和渔网等原料,制造出了体轻质薄的旷世之新纸——蔡侯纸,成为中国历史上“四大发明”之一。蔡伦也因此被尊称为“纸神”。

元初元年(114年),蔡伦功封龙亭侯,邑三百户,后为长乐太仆。汉建光元年(121年),汉安帝刘祜亲政,开始追查宋案,命蔡伦自至廷尉受审。蔡伦因宫廷变故,于是选择到离洛阳不远的河东安邑县张董里(今盐湖区王范乡王范村)隐蔽。蔡伦在此躲避期间,因朝廷追查紧迫,耻于受辱,于是在王范村从容饮酒而卒,葬于王范。元嘉元年(151年),蔡伦去世30年后,汉桓帝为蔡伦恢复名誉,命崔实、延笃为蔡伦立传,写入《东观汉记》。

蔡伦改进造纸方法成功,这是人类文化史上的一件大事。蔡伦晚年寓居王范,把他的造纸术也传授给了王范村村民乃至河东百姓,在当地留下了文化遗产和永久的纪念。王范村不仅有蔡伦墓、蔡伦碑、蔡伦祠,而且有“王范茅纸”,看似粗糙,却很实用,可用以纳制鞋底,节省了棉布,增强了透气性,解决了人们做鞋、穿鞋的大问题。这种造纸术只有王范村村民会,一直延续到20世纪七八十年代。

更有甚者,历史上一直作为河东首府的蒲州,以麻为原料生产的蒲纸,无疑也得益于蔡伦造纸术的传播。因其质优、色白、细密耐用,“岁造十万送京师,纳于户部,有司领之”。光绪版《永济县志》记载,其在历史上被称为“蒲纸”,作为贡品为皇室享用。蒲州城的尚文厢、明教厢、韩文厢,分别建有北纸坊、东纸坊、西纸坊三条街巷。东北尚文厢北纸坊街(巷)还建立了“蔡伦庙”,春秋祭享。

有了纸,人类的各种知识才能保存下来。有了纸,人类的文化科学事业才能迅速地向前发展。可以说,纸不仅是人类文明的一个重要标志,而且是民俗文化传承的一种重要媒介,试看,寒衣节里烧寒衣不就是一个明证吗?

1947年永济解放后,当时的永虞民主县政府曾用赵杏村“德和长”纸坊生产的白麻纸印“布告”“土地证”“房窑证”,并将白麻纸作为办公用纸。赵杏村加工厂曾在20世纪六七十年代生产“茅纸”,满足了当地妇女做鞋底的需求,这一切都归功于蔡伦的造纸术。

又到一年寒衣节,请大家不要忘记为人类文明进步作出重大贡献的蔡伦和蔡侯纸。

王范村有一座蔡伦墓,有兴趣的人不妨前去祭拜,以表达对这位为中华民族文化事业作出杰出贡献的伟人的缅怀。

曹中义

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。