来源:运城晚报时间:2025-08-12

万荣东岳庙,外地人或许对其不太熟悉,但提及庙中的飞云楼,却是赫赫有名。“中华第一木楼”的美誉传播甚广,毕竟那层层飞檐、密密斗拱交织出的震撼奇景,总能先牢牢抓住游客的目光。

然而,作为全国重点文物保护单位,东岳庙的价值远不止于此。若只知飞云楼的巧夺天工,便错过了这座千年庙宇的完整韵味。

据庙内清乾隆年间《重修飞云楼碑记》载,唐贞观之前便有此庙,相传为李世民宣扬战功所建。中轴线上,数座建筑串联起道教文化脉络,尤其是3座珍贵的元代大殿,与飞云楼共同构成了一部立体的中国古代建筑史,等待人们去探寻。

开篇之笔:飞云楼的榫卯传奇

走进东岳庙,最先映入眼帘的便是飞云楼。这座矗立在中轴线前端的木楼,仿佛是庙宇递给世人的一张“名片”,以极致的建筑技艺让人叹为观止。

飞云楼通高23.19米,外观看似三层,实则暗藏五层。这种“明三暗五”的结构,如同建筑中的“魔术”,既保证了视觉上的层次感,又通过巧妙的力学设计稳固了整体架构。

支撑这座纯木建筑的核心,是4根贯穿楼身的通天柱,加之周围32根木柱巧妙连成棋盘状,如同脊梁般承载着各层重量;再通过数百组斗拱与枋材相互贯联、内外拉结,形成一个正方形筒式框架。飞云楼几乎每层的斗拱数量与昂翘样式都不相同,且形态多变,远观如云朵簇拥,飞檐起翘,给人以凌空欲飞之感,“飞云”之名由此而来。这些斗拱不仅是装饰,更承担着分散重量、缓冲压力的功能,使得整座楼不用一根铁钉,却能历经数百年风雨而屹立不倒。

它的存在不仅是建筑技艺的巅峰,更暗含着道教“天人合一”的哲学思想。但正如当地俗语所言:“飞云楼是门面,后殿见真章。”穿过这座木楼向北,才是东岳庙真正的“腹地”。

元代遗珍:三大殿的匠心巧构

穿过令人叹服的木楼向后走去,3座珍贵的元代大殿矗立其间,同样是不容错过的看点。午门的粗犷梁架、献殿的古朴柱体、正殿的庄重构造,以豪迈的风格沉淀至今,成为研究元代古建的重要实证。

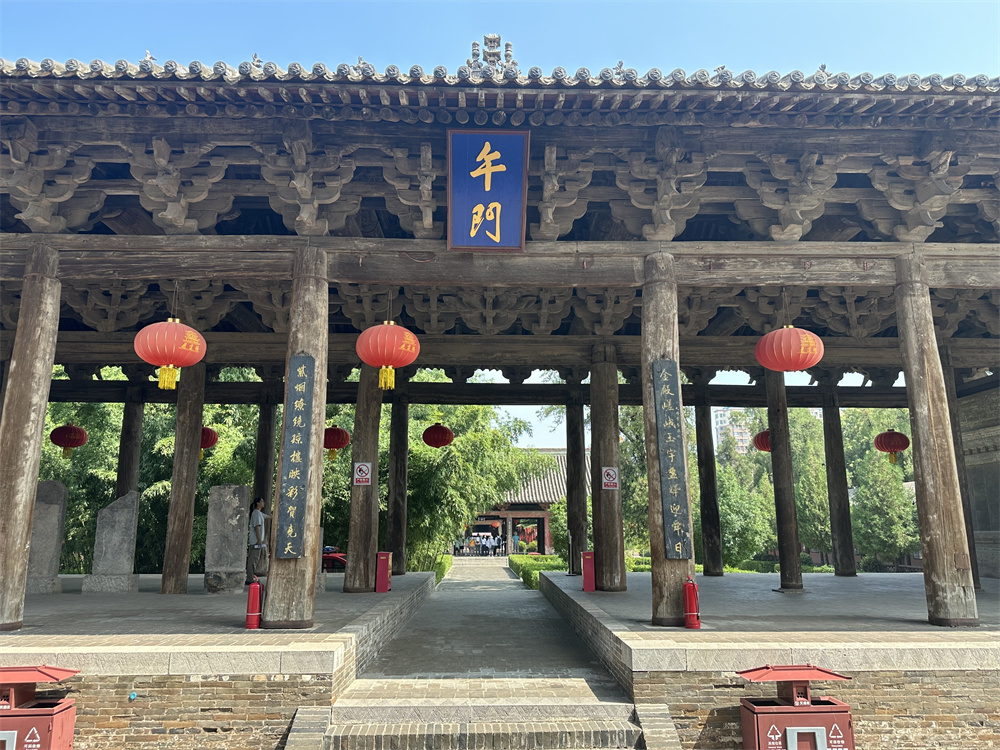

午门:帝王规格的庙宇门户

穿过飞云楼,迎面便是午门。在人们的固有印象中,“午门”是故宫等皇家建筑的专属,而东岳庙的午门,恰恰体现了道教东岳大帝的帝王级文化内涵。这座建筑面阔七间,进深六椽,单檐歇山顶,虽经明代修缮,却仍保留着元代的核心骨架。

午门粗犷

走在廊下细看,其梁架结构堪称“狂野”,斗拱硕大,不事雕琢。檐下的柱子更是别具一格——古老的木柱上布满“补丁”,这种“残缺之美”正是岁月赋予的独特印记。

两侧墙壁上整齐紧密排列的民国功德碑,与廊下几通字迹模糊的残碑相映,虽难辨详情,却让人感受到庙宇与地方社群千丝万缕的联系,诉说着历代人对它的守护。

献殿:粗犷中尽显巧思雅韵

从午门的甬道向北,经过一片翠绿竹林,便来到献殿。这座元建明修的建筑,是祭祀时陈列供品、主祭人员活动的场所。

献殿又称南天殿,初看似为三间,实则面阔七间,明间采用移柱造。前檐下的主梁竟由多段木料拼合而成,想来当年确实难以找到足够长的整木。粗梁瘦柱的设计,藏巧于拙,体现了元代不拘一格的特点。其屋顶为单檐悬山顶,屋脊两侧的黄绿琉璃大鸱吻线条流畅,为灰调的建筑增添了一抹亮色。

献殿古朴

走进殿内,两侧陈列着当地小学生的手工作品,孩子们用模型还原了古代亭台楼阁的样式,造型精美。如此古今对话的场景,让这座古老的建筑多了几分烟火气和现代感。

正殿:东岳大帝的威严所在

献殿以北,一座方形的香亭静静矗立,给人很强的视觉冲击力。香亭之后,便是庙宇的核心建筑——正殿。

正殿又称东岳殿、岱岳殿,面阔五间,重檐歇山顶,同样为元代建筑风格,明清时期有重修。殿门前悬挂着蓝底金字的“岱岳殿”牌匾,门楣上的字匾题有“天地无私,神明鉴察。不为享祭而降福,不为失礼而降祸”,短短数语道出“天道公平”的核心思想。

殿内正中供奉着东岳大帝,即黄飞虎形象,应为新塑,但神龛的木作工艺极为精巧,雕花繁复却不失庄重。殿内还供奉有云霄娘娘,即东岳大帝的夫人,整体氛围庄严,凸显礼制内涵。

文化呈现:信仰中的价值传承

中轴线从南到北,从神圣祭祀到因果警示,完整呈现了道教“惩恶扬善”的信仰体系。

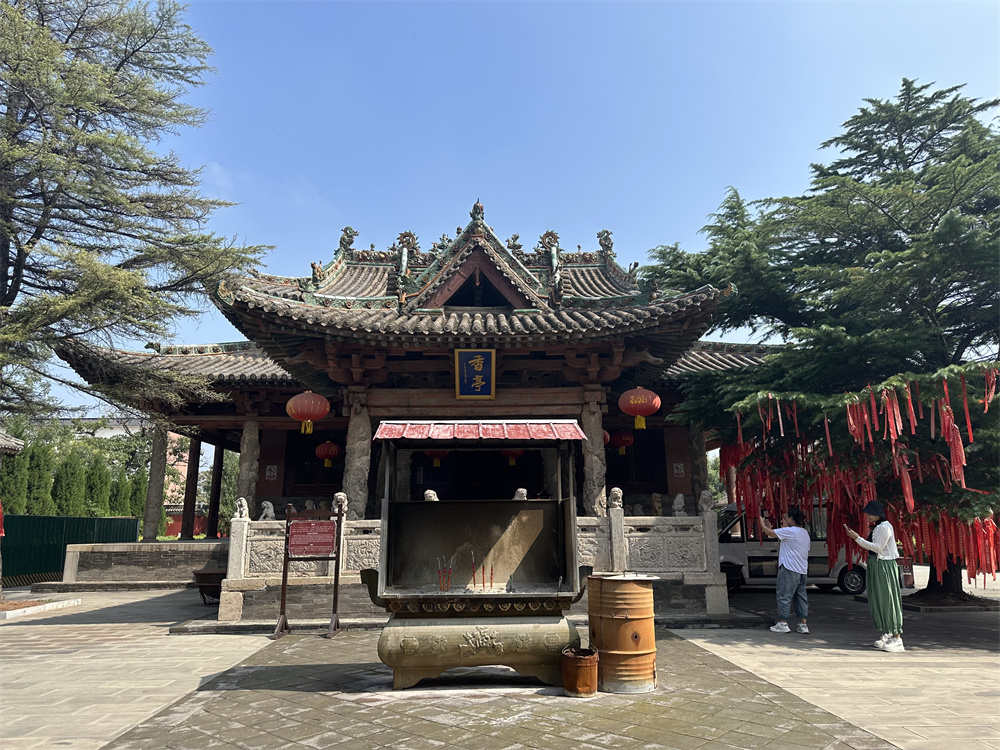

香亭:十字飞檐的精致之作

正殿前的香亭为明正德年间重修,虽体量不大,却堪称东岳庙中最精巧的建筑之一。其采用十字歇山顶,四条屋脊上覆盖着琉璃瓦,在阳光下熠熠生辉,与午门、献殿的粗犷风格形成鲜明对比。

香亭精致

香亭由4根蟠龙柱支撑,3根浮云缭绕、游龙盘旋,只有一根为孤龙,造型生动;四周设勾栏,栏上流云飞龙高低错落,望柱头上的蹲狮也是神态各异,雕工精细。

有趣的是,香亭与后方的正殿距离极近,中间仅留“一线天”的缝隙,这种布局在古建筑中颇为少见,却极具美感。它在有限空间内,兼顾了祭祀功能与建筑美感,让人再次感慨古代工匠的智慧和审美。

阎王殿:从祈福到因果警示

正殿后,便是名为“福寿园”的花园。园内繁花似锦,大片凤仙花与攀藤而上的葫芦花,与前方的古建相映成趣。

穿过花园,便是阎王殿,创建于明正德五年(1510),据题刻记载,明万历三十二年(1604)曾大修。殿内供奉着地藏王菩萨,两侧立有十殿阎王,其后墙上壁画虽丹青颜色较新,却传递着“善恶有报”的警示,更显威严。

阎王殿后有座卷棚顶小屋,便是传说中的“地狱”。如今正在修缮,门上了锁,无法入内,但20多年前笔者学生时,曾约同伴探访,印象深刻。这里,也是不少当地人的共同记忆。其位居地下,需向下走18层台阶,暗喻18层地狱,内塑有十殿阎君、判官鬼吏、牛头马面、黑白无常等百尊泥塑,造型逼真,栩栩如生。门外对联“只要你一身正气神亦敬,不管谁两袖清风鬼不欺”,这处古代宗教教义记载的地狱场景之复原,为东岳庙的“惩恶扬善”主题画上了一个完整的句号。

廊房:信仰教义的生动铺陈

除了这些主殿,侧面的厢房和廊下,也看点十足。殿侧的配电室或许曾是庙宇的附属建筑,如今功能虽改,风貌依旧。

廊下的展板以影像形式,展示了东岳庙与76司的机构职能:延年益寿、福禄财运、生死之期等。72司的主事均由德高望重的历史名人担任,如公正司主事为包拯、速报司主事为岳飞等。其核心思想便是“善有善报,恶有恶报,积善之家,必有余庆”,劝人多行善、勿为恶,其中亦可见数代古人的心血与巧思。

东岳庙的价值并非单一的建筑奇观展示场,而是一座集建筑艺术、道教文化、地方历史于一体的“活化石”:午门的帝王规格、献殿的巧思藏韵、香亭的精巧雕刻,共同构成了古代建筑的标配;正殿的庄严、阎王殿的警示,则完整呈现了道教“惩恶扬善”的信仰体系。

这座被低估的瑰宝,如同一扇大门——门外是慕名而来的游客,门内是千年岁月沉淀的智慧。唯有越过飞云楼,推开这扇门,深入探寻那些藏于其后的古建,才能真正读懂东岳庙的全貌。它静待着每一个愿意放慢脚步的人,去推开这扇门,倾听时光的故事。

记者 薛丽娟 文图

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。