来源:运城晚报时间:2025-10-24

赵波

关羽,字云长,东汉延熹三年(公元160年),出生于河东郡解梁(今运城市盐湖区解州镇常平村)。关羽除恶扬善,避难涿郡,与刘备、张飞聚义,为扶汉室随刘玄德横刀跃马、战功累累、威震华夏,被世人尊称为“关公”。儒家将其与孔圣人并列,尊为“武圣”;佛教因其于玉泉山显圣,祀为“护法伽蓝”;道教几乎让他与玉皇大帝等同,尊为“天尊”“帝君”。

关公的一生,效君忠、待人义、处世仁、征战勇,尤以“义”字当先,处处彰显“大义参天”的非凡气势。关公精神、关公信俗已成为中华优秀传统文化中一道亮丽的“风景线”,被全世界华人所敬仰。

历朝历代都认为,关公不仅忠君、仁义、神勇、诚信,而且正直、善良、无畏、爱民。其信仰者之众、涉及面之广、风俗形成之多,促使供奉关公的庙宇,至宋代以后逐年增多。在明代,关王庙上升为关帝庙。明清时期,关帝庙遍及华夏大地,成为我国数量最多的神祇庙堂,以致形成“九州无处不焚香”的古代文明一大景观。这些是关公文化、关公精神的集中体现,显示了关公信俗厚重的历史积淀和丰富的文化内涵。

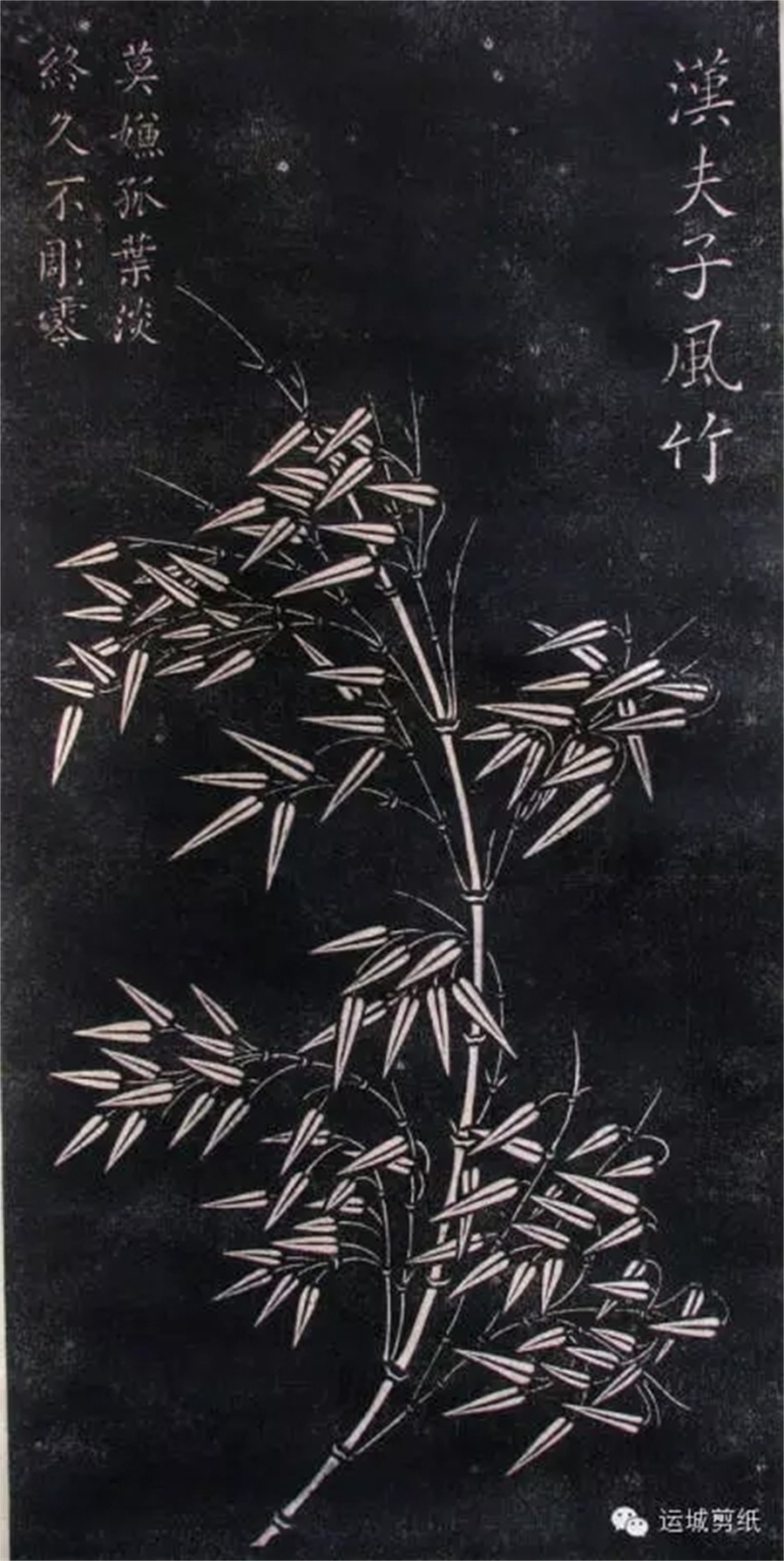

关公《风雨竹》碑刻拓片(资料图)

千古名将关云长年轻时扶危济困,因杀死解州城内豪强吕熊(当地人称熊虎员外)而亡命天涯。从此,“桃园三结义”,与刘备、张飞结义起事,“三人寝则同床,恩若兄弟”……斩颜良、诛文丑、过五关斩六将、火烧赤壁、水淹七军,威震华夏。

《春秋》,贯穿着一种道德精神和治世理想,充溢着堂堂正正的浩然之气和善性,是中华民族精神的一种体现。关羽离开曹操护送二位嫂夫人去找大哥刘备,夜里在烛光下读《春秋》,可以说是《春秋》内涵、儒家精神的忠实践行者。湖北荆州中山公园春秋阁内有一副楹联:“文夫子,武夫子,两个夫子;著《春秋》,读《春秋》,一部春秋。”可见,关羽读《春秋》的生动形象多么深入人心。

《孟子·尽心上·忘势》云:“穷则独善其身,达则兼济天下。”就是说:不得志时洁身自好修养个人品德,得志,泽加于民。“独善其身”,说的是,在不良的环境中和不利条件下,做好自己。

俗语“身在曹营心在汉”,正是对关羽这一精神内涵的生动刻画。传说,关羽身居曹营期间,没有为曹操重赏厚禄而动心,仍然时时刻刻挂念着刘备。后来,他知刘备在袁绍处,急切想归,但又恐自己在曹营被待为上宾,刘备疑其变心,便作画《风雨竹》,以喻自己虽在曹营而不辱名节。

帝画风雨竹诗:不谢东君意,丹青独立名。莫嫌孤叶淡,终久不凋零。

其意为,竹子受到人们的喜爱而享有盛名,是靠自己一年四季挺拔清秀,并不因时令而变化而盛衰。莫嫌竹子叶疏清淡,但它却能长久青翠,从不枯败凋零。

关帝诗竹画别具一格,由片片竹叶组成字诗文,而风竹诗与雨竹诗的艺术表现手法又完全不同。风竹诗,突出了用字组成的竹叶在风中飘摇的流动感;雨竹诗,则表现的是一幅雨中自然组成的生动竹画。两棵竹子栩栩如生,形象逼真,把字巧妙揉在画中,画中带字,字画相兼,构思精巧,艺术高超,观赏者无不为之惊叹。

关羽作画后,便封金挂印,保护二位皇嫂偷偷离开曹营,历尽艰辛,终于同刘备、张飞两兄弟团聚。

这两首诗,使得关公形象更加丰满生动,让我们对“武圣”关公有了一个更深层的认识,也给后世留下启发与教育。古代解州的一位知事写了一首敬书关公的诗:“义存汉室,致主为忠。春秋之旨,独得其宗。天地合德,君师同功。圣神文武,百世旷崇。”这亦有助于人们进一步理解《风雨竹》和关公。

关公作为中华民族忠、义、仁、勇的化身,其对君以忠、待人以义、处世以仁、作战以勇的精神内核,早已成为中华民族传统美德和民族精神的重要组成部分。在中华优秀传统文化不断回归与蓬勃发展的当下,我们更要弘扬关公精神,开展多种形式的关公文化、民俗、信俗活动,丰富人们的精神生活,不断激荡中华民族的家国情怀,增强民族凝聚力与文化自信。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。