来源:运城晚报时间:2025-09-29

在临猗县的历史长河中,矗立着一方见证岁月流转的北魏名碑——密云太守霍扬碑。这方石碑不仅承载着北魏时期的历史记忆,更以其精湛的书法艺术,在我国书法史上留下了浓墨重彩的一笔。

霍扬碑的现世历程,充满了传奇色彩。它最初出自临猗县霍村的霍扬墓地,后因洪水泛滥,被厚厚的淤泥掩埋,在地下沉寂多年。直到1920年冬,临晋县知事俞家骥将其移至县城北关蒲坂中学内,此后又历经多次迁移,先迁文庙,再移至城关完小。抗日战争时期,为避免石碑落入日本人手中,人们巧妙地用泥土将其封于完小照壁墙内,这一藏便是数年。直至中华人民共和国成立后,这方石碑才得以拨开泥封,重见天日。1990年,霍扬碑被正式入馆收藏,得到了专业的保护与研究,其历经沧桑的“人生”终于迎来了安稳的归宿。

从年代与文物等级来看,霍扬碑堪称北魏碑刻中的佼佼者。碑文刊刻于北魏景明五年,经考证实为正始元年(公元504年),距今已有1500多年的历史,是一通年代久远而保存完好的历史名碑。凭借其重要的历史与艺术价值,1979年,霍扬碑被公布为我国第一批书法艺术名碑;1997年,又被鉴定为国家一级文物,其珍贵程度不言而喻。

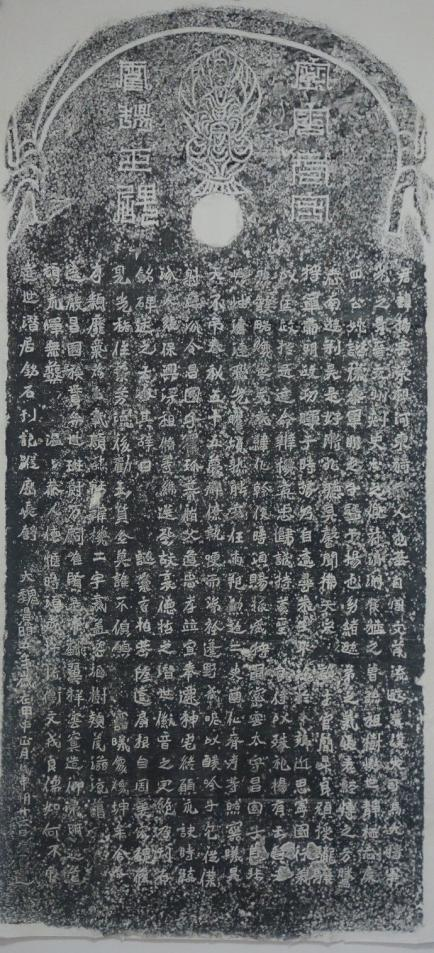

在形制与碑文内容上,霍扬碑亦独具特色。石碑采用红砂石质,通高197厘米,宽93厘米,厚19厘米,整体呈身首一体的形态,圆额设计简洁大气。额部设有圆穿,穿上线刻着释迦牟尼佛结跏趺坐像,佛像线条流畅,神态庄严;穿的左右两侧则以篆书刻有“密云太守霍扬之碑”8字,字体古朴厚重,尽显庄重。碑文共17行,每行27字,字径4厘米,通篇共计452字。历经千年风雨侵蚀,仅有10余字漫漶不清,其余文字皆神采焕发、清晰可辨,为后人研究北魏历史与书法提供了珍贵的实物资料。

碑文不仅是历史的记录者,更清晰地勾勒出墓主人霍扬的身世背景。据碑文记载,霍扬字荣祖,为河东猗氏人(今山西临猗一带),其祖上可追溯至周文王子霍叔处,被封霍侯,霍扬自称是西汉大司马霍光之后,显赫的家世背景为这方石碑增添了几分历史厚重感。

而霍扬碑最引人瞩目的,当属其极高的书法艺术价值。文物鉴定专家指出,该碑文字体为北魏隶书真体,即世人所称的“北魏体”。由于石碑刻于魏碑鼎盛时期,其字体凝聚了魏体书法的精华,笔法精湛,风格独特,堪称书法艺术中的稀世珍品。魏碑书体在我国书法史上占据着重要地位,它上承汉隶,下启唐楷,是书法演变过程中的关键一环,而霍扬碑作为魏碑极盛时期的代表作,更是珍贵无比。

中国书法大师、书学泰斗、著名书法教育家、书法理论家祝嘉先生对霍扬碑给予了极高的评价。他曾言:“古朴若《嵩高灵庙》,奇逸若《石门铭》,精丽若《灵庙碑阴》,茂密若《张猛龙》,高美若《爨龙颜》,绵丽若《郑文公》,可谓集诸碑之大成,真神品也。”在祝嘉先生看来,这方石碑的长处在于“雄强无敌”,笔画、结构变化都很大。他评价道:“六朝碑雄强的很多,但这个碑则是强中之强,可于钩画见之”,甚至认为“在六朝碑中,应该放在最高位置上”。正如《霍扬碑》(罗文哲编著)中所描述:“方正典雅,古色照人,虽经千年风雨侵蚀漫漶,而肃穆雄浑之趣在焉,是魏碑之佳作。”

此外,霍扬碑额部的圆穿设计,也具有重要的历史研究价值。碑额设穿,是碑石早期用于系绳托棺功能的见证,保留了早期汉碑的原始风貌。而且,该碑穿部位置与汉碑几乎一致,观赏这方石碑,仿佛能让人穿越时空,欣赏其古朴韵味,清晰地领略到碑石从汉至北魏的演变脉络,其珍贵与重要之处,由此可见一斑。

北魏密云太守霍扬碑,不仅是一方记录历史的石碑,更是一件集历史、文化与书法艺术于一体的珍宝。它历经千年沧桑,却依旧散发着独特的魅力,为我们研究北魏历史、书法演变提供了不可多得的实物依据,也让后人得以在笔墨之间,感受那个时代的雄浑气魄与艺术风华。

(记者 韩立)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。