来源:运城日报时间:2025-07-29

李海乐

我驾车行驶在通往盐湖的公路上,透过被雨水湿透的挡风玻璃,能够看到道路一直向下,到达湖边后继续向湖中心延展,最终消失在茫茫烟雨中。湖面看起来无边无际。

我顺着公路把车驶入景区中心地带,停下来,走向旁边的观景台。观景台上除了一棵还没有发芽的枯树,别无他物。目光所及,全是雾蒙蒙一片,湖面跟天空一样铅灰色。虽然已是三月初春,寒风夹雨,依然冰冷刺骨。

这里是运城盐湖。

在做旅行计划之前我没有想到,印象中比较干旱的山西,竟然还有这么大的湖泊,而且就紧挨着运城中心城区。

开始我认为是运城旁边有个盐湖,后来我才渐渐意识到,其实是盐湖旁边有座城,而这盐湖,几乎可以说是华夏民族早期文明的支柱之一。

南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;

南风之时兮,可以阜吾民之财兮。

相传这是舜帝所作的《南风歌》,描写上古时期,先民在盐池产盐时节,对“南风”的赞美和期盼。所有文明的发展都离不开食盐,但华夏民族并不起源于海岸,无法采用海盐。我们的文明肇始于内陆黄河流域,盐湖恰好就是大自然给我们文明的馈赠。夏季,南风从中条山吹来,太阳暴晒下,盐花自动凝结飘起,捞取即可食用。

盐湖位于黄河东岸,古时被称为河东盐池。正是这盐池,在先民时代,就为华夏民族的发展,提供了重要的生存资源。传说黄帝在涿鹿之战中战胜了蚩尤,牢牢控制了河东盐池,掌握了中原地区的食盐命脉,最终成为各部族的首领。

山西大致的地形可描述为两山夹一川:东部的太行山和西部的吕梁山,中部是一系列河谷平原,从北到南依次是,依托桑干河的大同盆地,依托滹沱河的忻州盆地,汾河流经的太原盆地和临汾盆地,再往南,就是黄河和中条山围合的运城盆地。

本着深度写生旅行的原则,我每次只探索一个城市及周边。这两山之间的河谷地带,从南到北我已依次画过大同、忻州、太原、临汾,我想这次顺着就应该去看看运城了。

重庆过去有直飞,很方便。清晨的阳光照在登机口,春光明媚。到达运城时阴雨连绵,又回到了冬天。

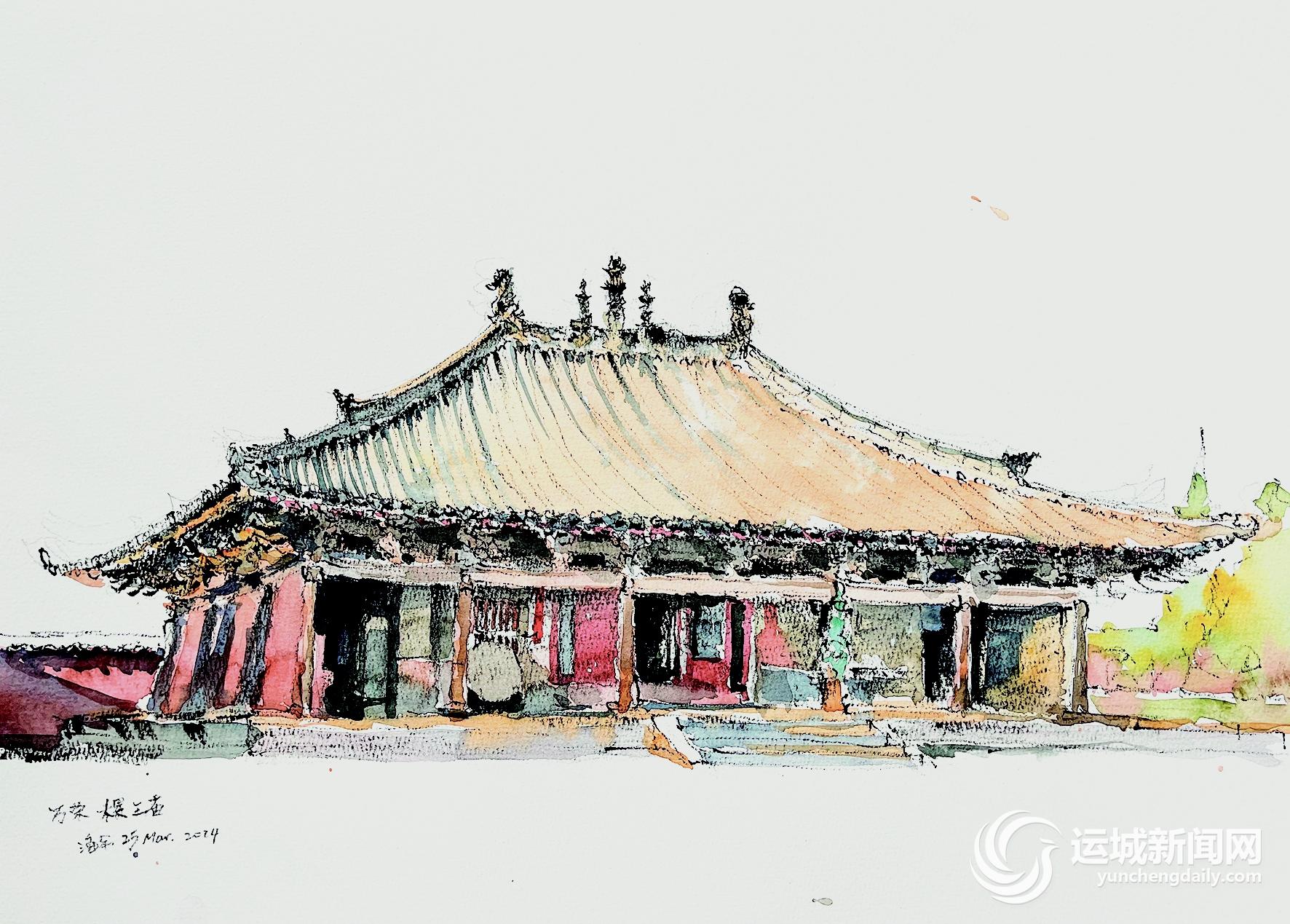

池神庙

池神庙池神殿 水彩 (380mm×260mm)

酒店里倒是很暖和,我在房间里工作了一阵,租车行把我预订的车送到了酒店。看看这雨越下越大,丝毫没有要停下来的迹象,我决定还是开车先在中心城区逛逛。

在驾车进入盐湖道路之前,隐约觉得有一组古建筑在湖边。查看地图寻找过去,在靠近盐湖边的位置找到了入口大门。

买了票进去,顺着地势往上,一系列很有气势的台阶,明清风格的建筑分列两边,看上去都像是新建的。撑着伞走到高处台地,回望盐湖,还是茫茫然一片,完全看不到对面。经过海光楼,穿过戏台,进到最高的一处院落,看见高台上三座大殿一字排开,感觉气质不同,这里应该是原物遗留的部分。

在关注到运城的历史遗存之前,我都不知道在山西竟然还有这么大的湖泊,面积大约是洱海的一半。

盐湖位于华夏文明发源地,至迟在舜帝时期就有人于此开采食盐。据说此地盐业,甚至是晋文公能够成为春秋霸主的重要因素之一。

公元前740年,晋国铸造“戎生编钟”,其上的铭文就记载了晋国用河东盐池出产的盐跟南方换取铜的历史。

运城的池神祭拜传统始于唐代。据史书记载,唐大历十二年(777年),河东盐池附近阴雨连绵,直接影响着盐业的生产。当时负责盐业的官员祭祀天神,恰遇天晴,红盐自生,便上报朝廷。代宗李豫龙颜大悦,下诏封运城盐池为“宝应灵庆池”,钦定在盐池建庙,给盐池加官晋爵,赐封为“灵庆公”,并提升其为国家祭祀项目。这就有了眼前这座池神庙。三座大殿一字排开的规置,在其他地方还没有见过。

三座大殿都采用重檐歇山顶,形体也几乎一样,都是五开间。中殿供奉灵庆公,也就是池神,东殿供奉太阳神,西殿供奉风洞神。池神提供含盐量极高的湖水,太阳神负责阳光暴晒,风洞神调集南风,集齐三项即可保证食盐供应。

这时刚好雨停了,我搭起画架开始记录中殿。此时应该是快要到关门时间,庙里没有再看见其他游客,我只能尽量用最写意的画法。

过了一会儿,有工作人员过来告诉我,庙宇已经关门了,但下面有人给我留着门。非常友好。我说我会尽快。

半小时飞快弄完线稿,又开始有雨滴啪啪落下。好吧,这可能是老天提示我:“这次不要上色了,反正你经常上完色发现还没线稿好。”

赶紧淋着雨跑下冈,谢过等我的门房,钻进车里驶入茫茫雨雾。

万荣飞云楼

万荣飞云楼 水彩 (380mm×520mm)

第二天,晴天依照天气预报如期而至。

地上仍有昨夜大雨留下的积水,抬头已是蓝天白云。驾车沿着运稷线一路向北,一小时之后就进入了万荣县城。

正值初春,道路两侧树木都还没有树叶,枯枝条让出两侧的景致,远远就能看到飞云楼的轮廓。

可能因为受制于地形,这里没有弄成那种让人生厌的宏大景区,竟然可以直接把车停到庙门口。

飞云楼是万荣东岳庙的一部分。围墙遮挡了飞云楼的下部,站在后土大道上,只能看到它的上半部分。带平坐的十字歇山顶,四面出抱厦,非常类似山西常见的鼓楼做法。屋面施琉璃,但檐下木结构皆为木材本色,在清晨阳光下质朴而雅致。

眼前的飞云楼重修于明正德元年(1506年),斗拱精巧,檐下斗拱最下面一层皆用琴面昂型华拱,一看就是典型的元明风格。万荣飞云楼同应县木塔合称“南楼北塔”,可见飞云楼在中国古建筑中的地位。

买票进门,飞云楼直接就杵在眼前,原来第一层为正方形平面,单檐五开间,两侧施红色砖墙。

我估计东岳庙围墙和山门是后世增建,围墙和山门正好遮挡了观看飞云楼全貌的视角。进到围墙内部,只能仰视,想要拍下全貌都只能用广角镜头。

停车就在门外,所以我拿出了四开的水彩本,畅快地画了张大画。

我的眼睛没有广角设置,就算是退到最角落,也只能看清局部,所以大画也只收录了局部。

万荣稷王庙

万荣稷王庙 水彩 (520mm×380mm)

离开飞云楼向西行驶一段转而向北,导航把我带进太赵村,停在一堵院墙前。进门看见一座戏台,绕过戏台,后面就是一座雄伟的大殿。

五开间,庑殿顶,这是宋代遗存中唯一的庑殿,屋脊巨大弧线从蓝天下缓慢滑落,顺着屋檐伸展,气势非凡。

看来这座稷王庙就只剩下了戏台和大殿,院里几乎没什么游客,很安静。除开我,还有一位中年男子在拿着手机直播,介绍入口处的戏台,讲了很多细节,看来是非常专业的古建筑爱好者。

我去大殿里里外外看了一圈,退到院里,支起画架,记录大殿。一般保存完好的寺庙,大殿前的空间都不会太广阔,所以很难画下大殿全貌。而稷王庙这种缺失了很多配殿的寺庙,倒是提供了能够画下大殿全貌的角度。

此时中年男人又转移到了大殿,继续直播,他声音洪亮,吐字清晰,即便我隔着大殿很远,同样也听得清清楚楚。正好,一边画,一边了解更详细的背景知识。

在南方,好像很少听到有稷王崇拜,至少我之前没见过。听对面直播讲解,原来稷王实际上就是中国的农神。

稷王原名后稷,又名弃。根据古籍记载,后稷的母亲姜嫄,在野外游玩时,见到了一个巨大的脚印,情不自禁地踩了上去,后来就怀孕了,生下一个儿子。由于这个男孩是踩巨人脚印而生,姜嫄认为不祥,就把他抛之野外,没想到这孩子百兽不侵,百鸟环绕。姜嫄又把他捡回来,给他取名弃,意思是“抛弃”。弃从小就聪明伶俐,对农业很感兴趣。他善于观察自然,懂得播种和收割。长大后,弃教民稼穑,播种百谷,使人民得以丰衣足食。尧帝知道弃的贤能,任命他为农官,并赐姓姬。舜帝即位后,天下大旱,百姓缺粮。舜帝命令弃播种百谷,拯救了黎民百姓。为了表彰弃的功绩,舜帝又赐给他邰地,并正式封他为后稷。后世祭拜稷王,就是希望风调雨顺,获得良好的收成。

我看直播结束后,过去跟他聊了一会儿。男子自我介绍叫大喜。大喜正在尝试将直播作为新的职业。我感觉他对相关文史知识非常熟悉。

后面我继续画我的大殿。文保大爷过来看我画画,大喜又拉着文保大爷到大殿前,讨论各种历史遗留的细节。例如为何五开间六棵柱中只有一棵是石柱,以及檐廊里摆放的那口大钟究竟什么来历……

一直画到夕阳西下。大喜先离开了,他说他改装了一辆面包车,这一路上就住在车里。

我完成后,突然有点儿想参观下大喜的房车,于是打电话给他。大喜说他已经在去往永济的路上了。好吧,我还是钻进自己的车,行驶在茫茫夕阳里。两旁是一望无际的低矮树木,光秃秃的枝条张牙舞爪,形态怪异,我猜应该是苹果树,查资料说苹果是万荣的主要经济作物之一。

稍晚,大喜给我发来了他在车里做饭的视频。我则很没出息地回到运城,找了家购物中心进去吃日式定食。

解州关帝祖庙

解州关帝祖庙御书楼 水彩 (260mm×380mm)

解州的“解”,在运城读hai,不读xie,也不读jie,但是在输入法里打hai州,这个词也不出来……

山西的地名就是这么让人长知识!

去解州,因为这里是关公的家乡。关二哥应该算是东亚地界混得最好的凡人之一,身后几百年,成了战神,进了庙宇。

万历十八年(1590年),关羽被加封为“协天护国忠义大帝”,这就开始称帝了。万历四十二年(1614年),关二哥又被进一步封为“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”,这个就是豪华版了,慢慢全国各地都能见到关帝庙,其道场可比稷王多多了。

神奇的是,关二哥百忙之中,后来还抽空兼职做了财神。他老人家兼职财神的经历,还是跟运城和盐湖有关系。晋商在宋朝时期开始崭露头角,他们主要从事盐业,主要就是运营河东盐池。盐业在当时是朝廷的重要经济支柱,盐商实质上担任了包税人的角色,晋商因此积累了巨大的财富。

为了提升自己的社会地位,晋商搬来同乡关羽作为守护神加以崇拜。他们在解州盐池附近建立了关帝庙,以祭祀关羽,祈求生意兴隆和财富增长。随着晋商势力覆盖全国,越来越富有,关二哥也跟着渐渐就成了财神。

从运城中心城区出发,沿着盐湖一直往西,大半个小时之后就能到达盐湖的西端,解州就在这狭长湖泊的西岸。沿着镇上主街一直往西,就能看到红色的围墙和漂亮的钟楼。

这是全国规模最大的关帝庙,也被打造成了景区,所以即便已经看到了钟楼,钟楼下还有门洞,也得走很远,经过一个巨大的广场,绕到最南面的正门。

这座庙宇,始建于隋代,在清康熙五十二年(1713年)被大火焚毁,后面花了11年的时间来重建,所以目前的建筑都是明清风格。

从大门进去,看见所有建筑都已修葺一新,严格的中轴对称布局。一路经过仪式感拉满的端门、雉门、午门、山海钟灵坊,一栋别致的楼阁出现在眼前。月台上五开间两层楼,二层重檐歇山,一楼出庑殿顶抱厦,整体横向舒展,二楼当心挂匾额,红底金字,上书“御书楼”,据说是乾隆御书。

此处庭院古木参天,丁香盛开,阳光和煦。我在山海钟灵坊旁边支起画架,记录下这独特的御书楼。

想起三年前我曾在雨中拜访洛阳关林,在中轴线空间序列的最后,是一方圆形坟冢,相传埋葬着关二爷的头颅。当年吕蒙杀害关羽后,将其头颅割下赠予曹操,企图挑拨魏与蜀的关系。曹操念旧情,厚葬了关羽头颅,于是便有了关林。

如今我又来到了关二爷的家乡,也像是完成了某种祭拜仪式。

(作者系重庆市人,建筑学硕士,一级注册建筑师)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。