来源:运城日报时间:2025-07-14

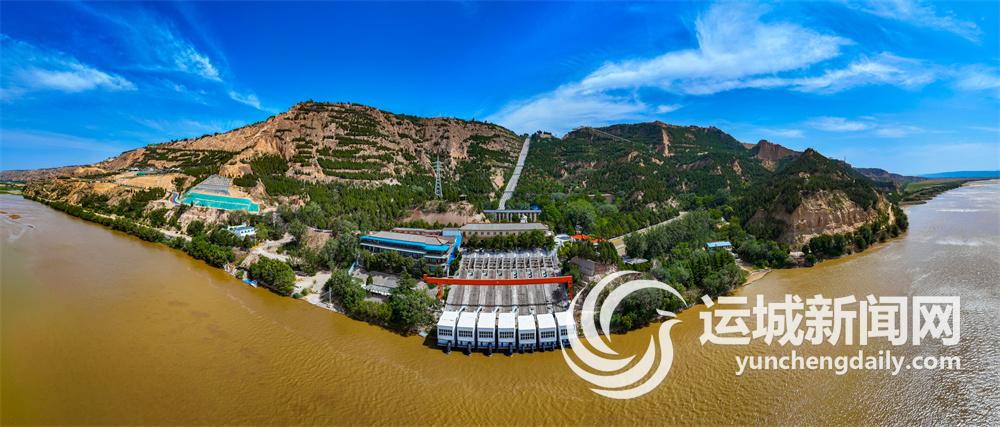

芮城县大禹渡扬水工程服务中心。

当烈日炙烤着晋南大地,黄河岸边一座现代化泵站正以雷霆之力将母亲河的水流源源不断地送到干渴的田野里。

芮城县周青村农民李安民蹲在田埂上,小心翼翼地拨开覆盖的土层,指尖触摸到湿润的泥土,紧锁的眉头终于舒展开来:“玉米种子喝饱了水,这下出苗有指望了。”就在不久前,他还望着龟裂的田地忧心如焚。如今,李安民已转忧为喜,田野里玉米苗正拔节生长,那声音微弱却充满力量。

李安民的忧与喜,正是大禹渡灌区今夏抗旱保粮战役的生动缩影。面对干旱天气,这座大型灌区,以25天满负荷提水、千万立方米黄河水精准调度,灌溉农田120万亩次,为粮食安全筑起坚实的“水长城”。

及时灌溉

打通抗旱保收“最后一公里”

记者见到李安民的时候已是中午十一点,他从口袋里拿出一张纸,上面详细写着浇水农户的名字及浇水时间段。李安民从早上七点半开始浇地,浇完自家地还需要一个多小时。

大禹渡灌区内一村民在整理田垄引导水流。

“家里种了16亩地,6月初收完小麦后玉米苗就下种了。如果不及时浇水,这批玉米苗真的不好说。”李安民说,“刚开始很着急,怕自家地里浇不上,后来这个顾虑就打消了,水都是按顺序一个一个来,都能浇上水,这下我的心就放下了。”

今年6月,正值玉米播种出苗的关键期。面对持续高温干旱,大禹渡灌区夏浇6月3日启动,计划上水运行90天,为补墒抢得了宝贵先机。

在灌区总调度中心指令下,9台机组满负荷运转,6个出水口全力出水,连续25天不间断作业。每一台机组都像是一位不知疲倦的战士,在高温环境下稳定运行,将黄河水源源不断地引入干渠,直达田间地头。

这种满负荷运行的状态,不仅是对设备性能的极大考验,更是工作人员坚守岗位、辛勤付出的见证。为了确保机组正常运行,工作人员实行24小时轮班制,他们时刻保持高度警惕,密切关注着机组的每一个运行参数,及时处理可能出现的各种问题。他们深知,自己的每一次巡检、每一次操作,都关乎着灌区农作物的生死存亡,关乎着农民一年的辛勤付出能否得到回报。

“大禹渡灌区今年的春浇从2月10日启动到5月底结束,累计提水5976万立方米,比历史最高年增长31.5%。夏浇是从6月3日开始,直到今天,累计提水3200万立方米,灌区一直处于满负荷作业状态。目前二级站最高9台机组都在工作,提水量突破历史最高每天110万立方米。”大禹渡扬水工程服务中心主任董曾武穿梭在泵站机组间,边检查设备运行状态边说:“我们也随时检查机组运行情况,确保应浇尽浇。”

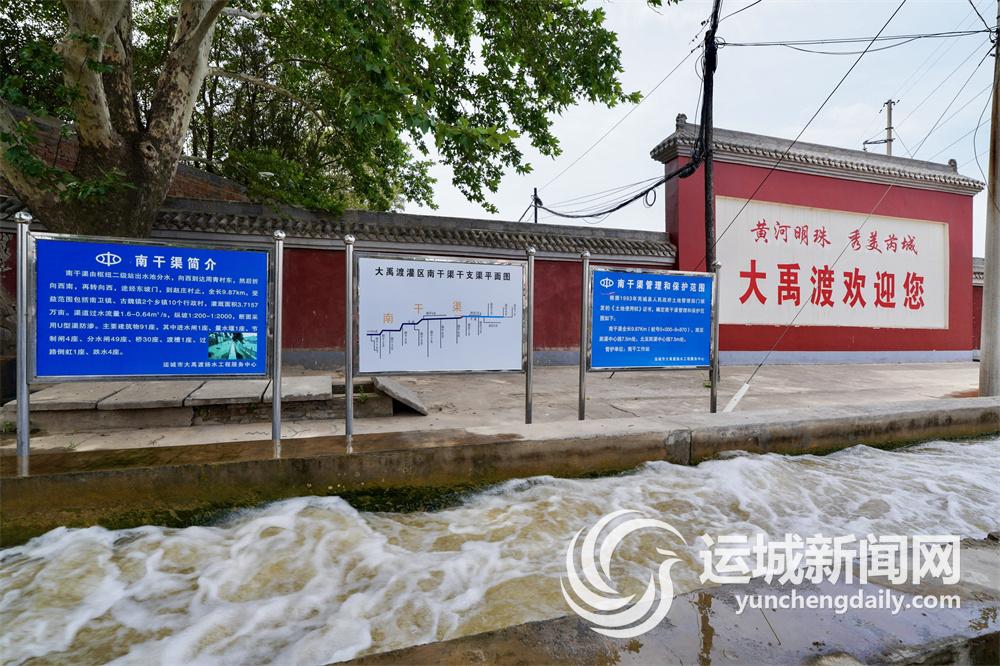

大禹渡灌区内南干渠水流激涌。

在田间地头,一支由大禹渡灌区党员组成的服务先锋岗发挥着重要作用。他们安排用水顺序、做好用水诉求回应等协调工作,协同500名水管员组织村民按序灌溉。

“农户有用水方面的疑问,直接找到我们,我们都及时回应。大部分的问题都是‘什么时候轮到我家地浇啊’‘着急要浇地怎么水还供不上’这些,这就需要耐心跟农户解释,我们是按片轮着浇水,现在浇到哪里了,还有多久轮到咱们,让农户们放心。”大禹渡灌区工作人员杨江波就在周青村服务先锋岗上值班,连日来在田间地头奔波,晒得黢黑的脸上却看不到倦容。

在先锋岗的党员和水管员的协调下,小农户与大灌区实现了无缝对接。李安民不再为浇地发愁:“以前地块散、井水少,大家抢着浇,俺家地还没浇完就轮到别人。现在黄河水一口气流到地头,浇得透,水费也缴得甘心。”

水价改革

激活节水内生动力的金钥匙

让有限的水资源发挥最大的作用,是大禹渡灌区持续灌溉抗旱保收的底气,也是“大旱之年无旱象”的保障。

“今年因为特殊天气情况,农业用水量大,灌溉设施分布也广,这时农业水价综合改革的红利就显现出来了。”董曾武说。

李安民掏出手机,展示水费缴纳记录:“用灌区的水,每小时30多元,浇一亩地半小时只花十几块钱。以前用井水,每小时30元却要浇四五个小时,算下来现在能省不少钱。”

不仅用水价格透明,而且用水效率更高,种植户们纷纷从“要我节水”变为“我要节水”。

在芮城县东垆乡,种粮大户胡天妮对“省水就是省钱”深有体会。他的1800多亩玉米地全部铺设了喷灌管道,实现水肥一体化。“地头安装了传感器,庄稼渴不渴,数据说了算。”胡天妮指着田间的自走式喷灌机介绍,“按需灌溉,我这1800多亩地每年能‘抠’出10万多立方米水。”

这笔“明白账”以及“我要节水”的观念背后,是一套科学的水价形成机制,这主要源于运城市以大禹渡灌区为试点推行的水价改革。

自2023年,水利部将芮城县列为全国第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点后,大禹渡灌区实行分类水价政策,根据不同农作物的需水特点和经济效益,制定差异化的水价标准。对于粮食作物,执行惠民水价,每立方米仅收取0.25元,确保农民种粮成本不增加;而经济作物则按照逐年递增的方式,到2025年达到运维成本每立方米水0.57元。这种分类水价政策既保障了农民的种粮积极性,又保证了灌区的良性运行。

为确保水价改革平稳推进,大禹渡灌区联合乡镇政府开展多次水价宣讲进农家的活动,通过算“成本账”“收益账”让农户清楚水价改革的收益和优势。

在此基础上,芮城县探索的“六个一”改革模式让水价改革更加系统化:水权分配“一本账”、配水计量“一杆秤”、水价形成“一机制”、精准补贴“一条链”、统筹奖励“一盘棋”、协会管理“一张网”。

在严格总量控制和定额管理基础上,芮城县加强支斗渠计量设施标准化建设,推广安装统一制式的量水堰和电磁流量计,实现流量数据实时传输、精准计量。

数字孪生技术

智慧抗旱的中枢神经

水价改革不仅改变了农民的用水观念,也推动了灌区基础设施的升级改造。近年来,大禹渡灌区投入资金,对泵站、渠道等水利设施进行了更新换代,并引入了先进的数字孪生技术,实现了精准供水、精准调水、精准配水和精准计量。

在抗旱期间,工作人员通过数字孪生指挥调度室,实时掌握灌区的用水情况,根据土壤墒情和作物需水信息,科学调配水资源,确保每一滴水都能用到刀刃上。

走进大禹渡灌区数字孪生指挥调度室,巨大的电子屏幕上,黄河水系的蓝色脉络与金色农田交相辉映。工作人员轻点鼠标,水源站随即开机,一套基于实时数据生成的灌溉预案即刻启动。

过去抗旱靠经验,现在靠数据。

屏幕上跳动着实时数据:水源站运行状态、干渠流量、土壤墒情、作物分布……所有信息一目了然。

点开“GIS一张图”板块,灌区内各类农作物的亩数分布、土壤墒情、灌溉进度清晰呈现。“系统每天自动生成灌溉报表,哪个管理站浇了多少地、用了多少水,都清清楚楚。”调度室工作人员介绍道。

这套数字孪生技术的核心武器在于“干渠输配水优化节水”模型。它通过“预报—预演—预案(预警)”机制,实现对干渠节制闸的精准调控。

“模型会预演不同调水方案的效果。”工作人员掏出手机展示预警信息,“比如某段渠道水位异常,系统立即报警,并生成调控预案——减少蒸发浪费和不均衡现象,干渠供水能力提高5%。”

此外,利用数字孪生技术通过灌区配水渠道上的“管理减员增效”模型生成灌区保粮供水“预案”,实现在抗旱期间灌区管理“人少事多”、群众用水“迫切燃眉”的情况下,给群众供水工作能有条不紊、精准及时,提高抗旱工作能力10%。

在末级渠道,结合灌区内计费口上安装的统一制式钢板巴歇尔槽+磁致伸缩水位流量计,实现计费闸口配水设施统一、计量统一并24小时在线监测,灌区管理者和灌区群众均可通过电脑端、手机、触摸屏等实时查看当前配水流量和历史查询用水水量,让灌区群众用上明白水和放心水。

夜幕降临时,调度室的灯光依然明亮。工作人员仍在优化第二天的供水方案,屏幕上的数字模型随着他的操作不断调整:“今晚先给南卫乡送水,明天一早调3台移动泵站支援风陵渡片区,确保所有秋作物都喝上‘及时水’。”

在这场与旱情的赛跑中,曾经“看天浇水”的庄稼人,如今靠着“数字慧眼”,正稳稳守护着脚下的沃土。

文/记者 朱 姝 图/记者 陈方斌

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。