来源:运城晚报时间:2025-07-01

□韩海安

在闻喜县城,有一座回澜塔,巍然屹立在繁华市井,塔身“回澜砥柱”四字寓意深远,镌刻着跨越时空的文化密码。这座古塔不仅是建筑艺术的瑰宝,更承载着士大夫“治水安澜、昌明文运”的双重理想。

从晋地涑水到赣闽江河,这一文化符号在翟凤翥等人士的助推下,跨地域传播,成为传统精英“以文化人”精神的生动图景。

古塔溯源及文化象征

闻喜回澜塔屹立于现今闻喜县城西街示范小学校门之处,是一座八角九层密檐式砖塔,高度约达27米。

在其第五层塔身,四面间隔镶嵌着“回”“澜”“砥”“柱”四字砖雕,且每个字旁均附有镌刻题款。

“回”字之上题,“康熙壬寅夏月之吉 邑令中州李如蘭立”。

“澜”字之上题,“邑人翟凤翥题”。

“砥”字之上题,“邑人翟熠书”。

“柱”字之上题,“沃人宋加诏刊”。

据《闻喜县志》记载,回澜塔始建于明崇祯三年(1630年),由河东道张法孔倡导修建,然而工程中途因故搁置。后来,经邑人翟凤翥大力推动,才得以使塔继续修建,并最终完成。

翟凤翥(1608年~1668年),字翼经,号象陆,是闻喜东宋村人,为清代重要的官员与学者。他在明崇祯十二年(1639年)中举人,顺治三年(1646年)中进士,历任刑部主事,1650年担任江西饶州知府,1653年出任江西屯田道员,1658年任职陕西按察使,1659年升任湖广右布政使,1660年任福建左布政使等职,晚年降职为福建驿盐道副使,并卒于任上。

康熙壬寅年(1662年),翟凤翥因母亲去世回乡守孝,以乡贤身份,率先倡导捐资,并联合地方士绅,推动了回澜塔、红鹤楼及涑水书院等一系列重要文化工程的建设。他所作的《涑水楼塔记》,详细阐述了这些工程的缘起与愿景。

“闻,闻邑也,以人闻,以山水闻也……邑城西南,则第一曲也,岸洲交互,文濲连洄,如太极图,盖砂关也。崇祯庚午间,守道大参锦云张公法孔者,冒雨踏相,亟称之曰:‘山水佳秀,不亚江南。华表捍门镇诸水口,二十年后不可量矣。’於是塔与楼并建。塔起二级,楼仅木立,以兵祲已之。计今三十余年,人文科第,视昔为盛……工始告成。塔九级,题曰:‘回澜砥柱’……楼则石堤画槛,既完且丽,题曰:‘红鹤楼’……楼后建三仙祠……循堤而南,书院峙焉……”

这段文献蕴含着丰富信息。闻喜因人文与山水闻名,塔楼选址在县城西南涑水河古河道关键的水口“第一曲”处——“砂关”,岸洲交错,水流回旋如太极图,目的在于“锁水关”“镇文澜”,改善当地风水格局。崇祯庚午年,张法孔冒雨勘察后,称赞此地山水秀丽,提议建塔立楼,最初修时就预言“二十年后不可量矣”。后来虽工程因战乱中断,但此后三十年间当地科举兴盛,被看作是预言的应验。

最终建成的回澜塔为九级,题“回澜砥柱”;红鹤楼为三层,因红鹤祥瑞而得名;后又建三仙祠,祭祀郭璞、吕洞宾、丘延翰三位与闻喜相关的先贤;再往南,涑水书院拔地而起,共同构成了一个集“镇水安澜、昌明文运、崇祀乡贤、兴学育人”于一体的文化空间。

“回澜砥柱”被正式题刻在塔身上,成为这一宏大愿景的凝练表达——既期望驯服涑水的湍急水流“回澜”,更隐喻成为支撑地方文脉昌盛的中坚力量“砥柱”。

“回澜砥柱”跨地域传播

饶有趣味的是,“回澜砥柱”这一意象并非闻喜所独有。

福建福州罗星山“砥柱回澜”碑

考察翟凤翥的生平,在他于1662年归乡题写闻喜塔名的前四年,即顺治十五年(1658年),时任江西屯田道员的他,已在两千里之外的江西贵溪县信江万安山麓题刻了“回澜砥柱”。上款为“顺治十五年五月吉日”,下款为“兴屯使者河东翟凤翥题,济南叶承祧书”。当时,翟凤翥正与贵溪知县叶承祧一同努力劝课农桑、兴办教育。

百年之后的乾隆辛巳年(1761年),福州郡守李拔在福建福州马尾罗星山题刻“砥柱回澜”碑。此地恰好是翟凤翥曾担任福建左布政使(1660年~1667年)的核心治所。虽然没有直接证据表明李拔受到翟凤翥的影响,但这一时空关联绝非巧合:翟凤翥在福建任职期间重视水利与文教,其治理理念与象征符号,或许已融入地方记忆,在百年后被后世主政者无意识地呼应。

士大夫精神图腾承继

“回澜砥柱”的文化回响在晋、赣、闽三地连绵不绝。

例如,道光二十一年(1841年)前后,清代江西末科状元、白鹭洲书院山长刘绎,为书院中山院题写名联:“陵谷经几迁,此地依然为砥柱;江河同万古,斯文有幸见回澜。”此联以“砥柱”比喻书院历经岁月沧桑但文脉不断,以“回澜”称赞学术复兴如江河奔腾不息,其精神内核与翟凤翥等人的追求高度契合。

在自然层面,“回澜砥柱”象征治水安澜、征服自然的伟力功绩,如贵溪、福州的题刻。在人文层面,它寄托着振兴文运、培育人才、匡正世风、延续道统的理想,如闻喜回澜塔、白鹭洲书院楹联。翟凤翥在江西贵溪更侧重于前者,而在故乡闻喜则将其升华为后者。

翟凤翥具有典范意义,他宦游所到之处(赣、闽、湖广、陕、晋),尤其在赣、闽、晋三地与“回澜砥柱”符号紧密联系,生动诠释了传统儒家士大夫“以文化人”的实践哲学。他不仅是一位能吏,更是一位自觉的文化建设者与精神符号传播者。

从顺治至道光近二百年间,翟凤翥、李拔、刘绎等不同地域、不同时期的士大夫,不约而同选用“回澜砥柱”意象,彰显了其作为士大夫群体精神共识所具有的强大生命力——它象征着对自然力量的积极应对“回狂澜于既倒”,更代表着对文化使命的坚定担当“作砥柱于中流”。

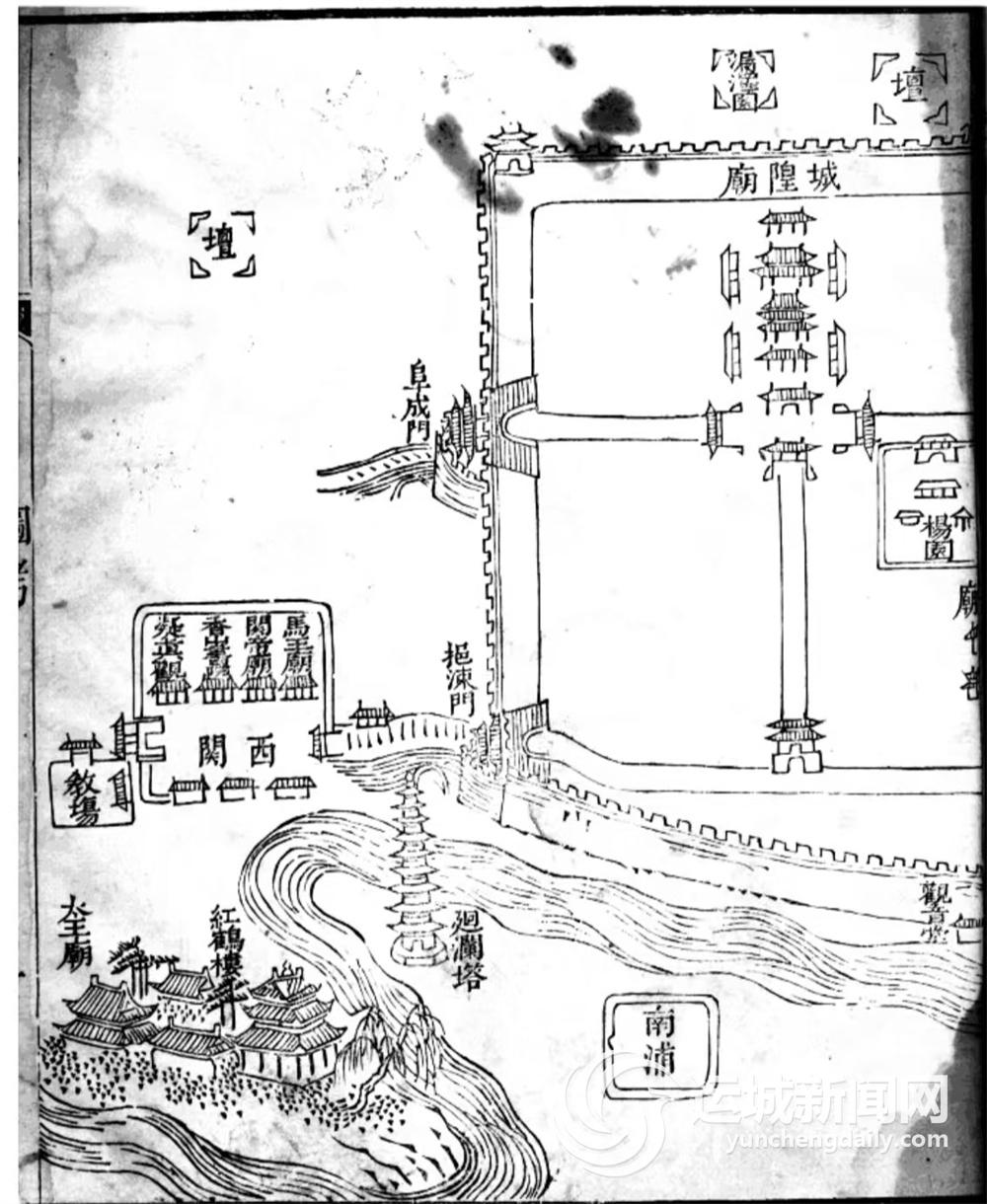

文献记载的“回澜塔”示意图

闻喜回澜塔绝非一座孤立的古建,而是明清士大夫借助文化力量塑造地方、寄托理想的物质载体。翟凤翥将“回澜砥柱”的文化密码,从江西的信江之畔,带到福建的闽江之滨,最终深深铭刻在故乡闻喜的涑水河岸。这一符号跨越时空的流转与共鸣,揭示了传统精英阶层通过水利工程、文教建筑、金石题刻等方式,实现治世理想、构建地方认同、追求不朽功业的历程。闻喜回澜塔及其所承载的“回澜砥柱”精神,正是这一宏大历史图景中,一个璀璨而深沉的文化坐标。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。