来源:运城日报时间:2025-05-22

在永济市普救寺东塬的李家庄村外,立有一尊县级文保碑,上刻“张邦士墓及其家族墓地”。碑阴所示年代为明代。笔者喜出望外,最近曾阅读过关于此人的资料,位于辽宁的两座大山留有其摩崖石刻,让这位蒲州先贤的遥远印迹在家乡有了现实的呼应。其实,他的名字不叫张邦士,而叫张邦土。

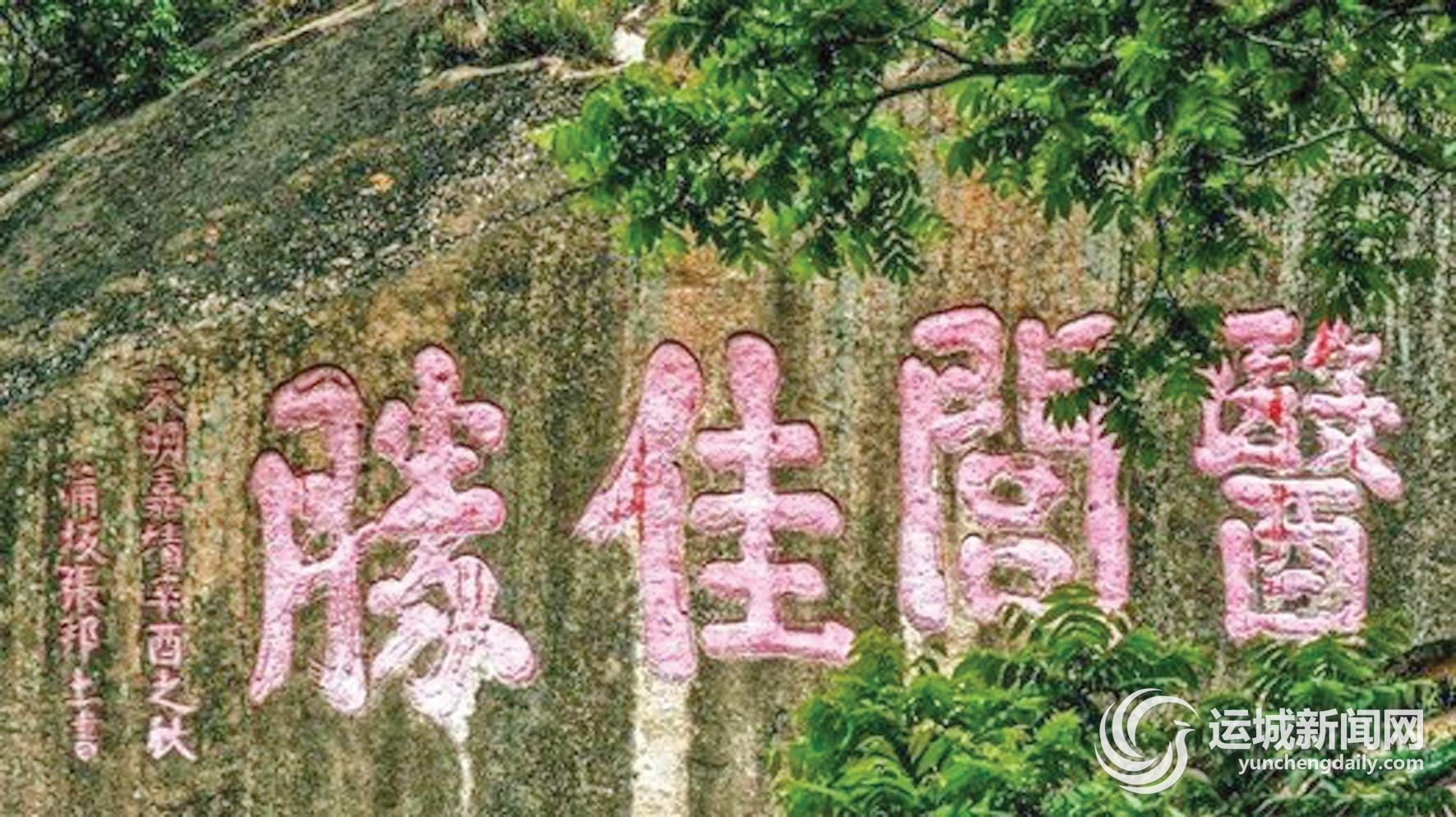

蒲坂张邦土为闾山所书“医闾佳胜”四字,格外醒目,每字1.6米见方。照片由作者提供

望重乡闾

大明蒲州,人才辈出,官宦如云,俊采星驰,有“大大小小州县官,三斗六升菜籽多”之称。张邦土便是其中最耀眼者之一。在光绪版《永济县志》中,关于张邦土的记载,虽星星点点,却也证明了他的存在和声望。在“乡贤祠”栏中,“明山东右参政张邦土”赫然在列,成为明代入祀蒲州文庙乡贤祠的五十六人之一。在明进士栏中,有“张邦教,入正德丁丑会试舒芬榜”,即正德十二年(1517年)进士,历官庐州推官、陕西按察使。在举人榜中,嘉靖辛卯年(嘉靖十年,1531年),“张邦士(应为土),邦教弟,山东布政使司右参政”,与其同年中举的还有蒲籍名臣杨博次子杨俊士,不过杨俊士后又中进士,任凤阳府推官。张邦土再未登进士,仅以举人身份入仕。张邦土中举年份,在杨博与王崇古之间。县志上还提到,“张凝,例贡生,(湖南宁远县)训导,以子邦教赠山东副使”。可见邦教、邦土兄弟,从小受到书香门第的熏陶。虽二人中举相隔15年,但无疑是光宗耀祖,皆蒲之风华。蒲州城曾建有“兄弟藩臬坊”,兄陕西按察使司按察使张邦教,弟山东布政使司参政张邦土。在陵墓栏提到,陕西按察使张邦教墓在峨眉原上。参政张邦土墓,在东坡上。张邦土为家乡留有《夏日登抱榆台》一诗,五言八句。抱榆台,又名宝玉台,在蒲州东南的中条山脊,古蒲州一处标志性的形胜。有资料表明万历六年,张邦土退出政治舞台。总之,张家兄弟,在蒲州有一定影响,口碑良好,尤其是张邦土。

由于未看到张邦土墓志铭,故其有关信息并不完整。据雍正《山西通志·125卷》记载:“张邦土,蒲州人。邦教弟。嘉靖辛卯举人,历官山东右参政。府志云:早擢制科,晩推宾席,经国则累奏挞伐之功,治家则丕著义方之训。其他,赡贫恤寒,赈荒蠲券,种种芳轨,不悉数也。”这段话文字不多,但却很有分量,有助于揭开他备受乡闾尊崇的谜团。不仅入祀乡贤,为其树坊,还在当时的东关牛站巷立专祠,称“参政张邦土祠”,以崇德报功,显忠褒烈,树植名教。建祠意味着他有非同一般的惠政和善行。在外,他为朝廷剪除北元隐患,体恤百姓,为民请命,功劳卓著。居乡,他治家有方,睦邻乡里,儒学风范。遇到灾荒,积极赈灾,拯民水火,雪中送炭,人民铭记在心。正所谓“在朝则美政,在乡则美俗”。

建功关外

大明国在全国设十三个布政使司,相当于后来的省。张邦土长期在山东布政使司任职,但根据资料,山东布政使司辖区还包含着今辽宁省。在相当长时段内,张邦土的活动区域在辽东,大明的边疆地区。在嘉靖四十一年(1562年),时任兵部尚书杨博的一份上疏中,请皇帝嘉奖一批守边有功者,张邦土名列其中,而且是在“加重陛赏”序列中,赏银五两。据《明实录》载:“嘉靖四十五年六月辛未,蓟辽总督刘寿疏报:御虏诸臣功罪参议张邦土等赏罚有差。”“隆庆二年十二月,以辽东清出屯田数,多副使张邦土赏银两。四年三月以辽阳、沈阳缮修营堡,赏分守参政张邦土银两。”总之,在嘉隆年间,张邦土因政绩优异,多次受到朝廷表彰。

根据明制,左右参政(秩从三品)和左右参议(从四品)乃布政使的属官,辅佐布政使处理省政,同时又要分守各道,主管所辖区域的粮储、屯田、清军、驿传、水利、抚民等事。张邦土先后以参议和参政的身份,分守辽海,称辽海分守道,是当地最高行政长官。其间,曾撰《重修辽阳关王庙记》,言说“辽地与夷为邻,与虏为仇”,修关王庙,旨在勉励军民发扬关公的忠勇精神,“为国家壮屏翰,为生民捍祸患”。他还积极参与办学,增建河西书院,重修广宁县(今锦州北镇市)儒学,助力辽东文运昌盛。广宁县位置重要,朝廷在此设辽东总兵府,名将李成梁在此驻守,抗击女真大军。另有一位蒲州名宦刘成德,正德辛未进士,《永济县志》有其名,曾以监察御史身份巡按辽东,重修学宫殿庑,后入祀广宁名宦祠。

摩天巨书

在广宁县北部,有座名山,叫医巫闾山,简称闾山。历史上,被称为北镇之山,它与中镇霍山(山西霍州)、东镇沂山(山东临朐)、南镇会稽山(浙江绍兴)和西镇吴山(陕西陇县),共同构成中国古代的“五大镇山”,作为五岳的补充,为历代帝王加封祭祀的文化名山。闾山主峰海拔仅866.6米。山不在高,有仙则名。这山名虽有“医巫”二字,其实和“巫医”没有任何联系。古代的医巫闾山是少数民族集聚地,其中有个“东胡族”,它的语言中“医巫闾”是“大”的意思,所以“医巫闾山”就是“大山”。这个民族现已不存在了。

山河有声誉,多半是因人而风生水起。嘉靖四十年(辛酉年,1561年)秋,在广宁为官的辽海分守道张邦土,浓墨重彩地为当地神山闾山留下“医闾佳胜”和“游目天表”两处摩崖石刻,落款为“大明嘉靖辛酉之秋蒲坂张邦土书”,均镌于山壁醒目位置。虽然年深日久,风雨剥蚀,但因山体多花岗岩,石质优良,有抗风化力,加之多次描红,石刻至今熠熠生辉,成为凝固在山崖上的历史印迹。字迹遒劲而浑穆,凝重而苍涩。颜体楷书,圆润丰腴,每字1.6米见方,至为壮伟,人称“巨幅石刻”,尽显大明气象。“医闾佳胜”为横幅,“游目天表”为竖刻。二者应为一次书写,分雕于大石棚和玉泉寺高低不同的两个位置,是景区最壮观最震撼人心的石刻景观,吸引着几乎所有游客投来惊艳目光。

“游目天表”源自汉班固《西都赋》。原句为:“排飞闼而上出,若游目於天表,似无依而洋洋。”大意是登高可望到云天之外的世界。形容闾山雄伟高大。作为一名地方的父母官,张邦土不仅忠于职守,功勋卓著,同时靠自己的诗书爱好,凭自己的天赋、情怀和才华,为第二故乡留下一张张闪亮名片,表达了对幽燕山河的深深眷恋,并持续散发着浓郁的艺术魅力。东北有三大文化名山——闾山、千山和长白山。令人鼓舞的是,张邦土除前述闾山翰墨留痕,还在今鞍山市的千山留下芳墨。两山分居辽河东西,相去160公里。在千山景区祖越寺后,有座山峰,南面向外突出,呈拱瓦形,远远望去,犹如弥勒垂腹趺坐,故名弥勒峰。山是一尊佛,佛是一座山。其峭壁横刻有“独镇群岳”盈尺大字,为明巡辽侍御盛泰宇所题,形容山势雄拔,超越群岳,如诗句“五岳何难一腹容”所言。石刻左侧有张邦土竖题“含泽宣气”四字。《辽阳县志》云:“含泽宣气,本《春秋》题辞之说。山之为言,宣也。含泽布气调五神也。五神谓五藏,取此以明弥勒垂腹之意。”“含泽宣气”成就了弥勒佛有容乃大的胸怀。两幅石刻,各有其典,互为补充,完美诠释弥勒峰的特征。经艰难辨认,其款识为“□□己巳□分守辽海参政蒲坂张邦土题”。己巳即隆庆三年(1569年),与盛氏题刻同年,比闾山题壁晚8年。此时张邦土已由“辽海参议”升为“辽海参政”。此外,张氏还留有《秋夜宿千山祖越寺》(四首),意境优美,气度不凡,为“含泽宣气”的补证,在当地广为流传。

地处大河臂弯的永济人民,很少能想到,在1500公里外的关东地区,竟存有先贤遗留的磅礴墨宝,为两座名山增加了厚重的文化底色。“蒲坂”二字,也在远方悬崖壮美了460余年,成为河东男儿献身他乡的历史见证。文化自信,要从文化自知开始。这一艺术杰作,是蒲州风华在辽沈大地上的精彩绽放,成为晋辽间穿越时空的文化纽带,应该让书写者的家乡熟知。

名字辨识

值得注意的是,包括《山西通志》《山东通志》《蒲州府志》多处资料,将其名写作“张邦士”,而且错得自信,错得无痕,流布甚广。不过二者字形确实相近,极易写错。按一般起名规律,他们自认为“邦士”是“国之勇士”的简称,即“国士”,比“邦土”更好理解,更天经地义些。然而,这恰恰暴露出人们的一种美好臆断。加之,隔代修志,年代久远,主人公又建功在他乡,信息流通不够,造成讹传,甚至“以错纠正”的怪现象。

为什么一定是张邦土呢?证据有三:一是,摩崖石刻。辽宁两山的三处石刻,都明白刻着“张邦土”。二是,当代志书。成书于嘉靖四十四年(1565年)的《全辽志》内,用的全是张邦土,不仅因本朝所著,而且张邦土还是该志的修纂者之一,他不可能把自己名字写错。三是命名规律。古人起名字都是有规律的,甚至在修家谱时已预先规定好的。一个家族内同辈人的名字有一字相同,另一字之间有顺序有关联。《尚书·六官》提到国家设六官:天官,掌邦治;地官,掌邦教;春官,掌邦礼;夏官,掌邦政;秋官,掌邦禁;冬官,掌邦土。张邦教与张邦土的名字,直接使用古语资源,符合这一规则。鞍山师范学院教授张士尊对此作过专门研究。按他的说法顺藤摸瓜,果然发现张家兄弟中,还有张邦政和张邦礼。其中张邦礼,嘉靖二十二年举人,官至常州府同知。

蒲坂多娇,英雄折腰。有机会一定要去东北一趟,探访乡贤那豪迈的摩天大书,游走张公笔下赞美过的名山,把舜都蒲坂的故事讲出山西,把天辽地宁的故事讲回河东。

傅晋宏

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。