来源:运城晚报时间:2025-05-21

近日,笔者查阅清乾隆乙亥(1755)《蒲州府志》时,其“人物卷”畅当的词条为:“畅当,河东人。父璀,左散骑常侍。代宗时,与裴冕、贾至、王延昌待制集贤院,终户部尚书。当擢进士第,贞元初,为太常博士。昭德之丧,诏太常议。承华与诸王服制。当与博士张荐、柳冕、李吉甫,请如晋杜预议。又贞观十一年正月,以晋王为并州都督,既命官当已除矣。今宜如魏晋制诏宰臣与有司更议。当又言,宜酌变为制及董晋代郑叔则为太常卿。上谕曰:畅当等请循魏、晋故事,至论也。当以果州刺史卒。”

此文大意是:

畅当,唐朝河东人,左散骑常侍畅璀之子。唐代宗时,他与裴冕、贾至、王延昌待制集贤院,终于户部尚书。由于畅当出生于官宦家庭,所以举进士,以儒学出名。

唐德宗贞元初,畅当任太常博士,贞元三年(787),唐德宗昭德皇后去世,下诏商议太子服丧之事。畅当对博士张荐、柳冕、李吉甫说:按照以前传统惯例,儿子为母亲服齐衰丧三年,至于皇太子为皇后服丧,古书上没有明确记载。晋元皇后死时,也不清楚太子服丧的制度,杜预言古天子三年丧期,既葬除去丧服,魏也以此为准。但皇太子与国家的地位一样重要,倘若不变更常制的话,东宫大臣仆从也得穿缞麻之衣出入殿省,这势必会影响国家大事的正常进行。于是,太子遂葬后除服。

贞观十六年(642),文德皇后卒,有关太子服丧的规定,在国史中也无记载,至第二年正月,以晋王为并州都督,命官后,当即除去丧服。因此他认为,如今的皇太子应根据魏、晋制度服丧,既葬而祭,既祭而除丧服。对于畅当的意见,宰相刘滋、齐映等人表示反对,提出一些不同意见,唐德宗又诏宰相与有司重新议定。但是,畅当依然坚持从实际出发,说服了群臣,将他所说的意见立为定制。

通过以上事情可知,畅当是一位颇有改革创新精神的人,他虽自幼熟读三纲五常,研习伦理文化,且以儒家学士出名,但却不墨守成规。在礼义至重、体例繁多的封建皇权社会,畅当能根据国家实际情况,大胆变革现状,确有先见之地,堪称一代英才。不幸的是,畅当最后在果州(今四川南充)刺史职位上英年早逝,令人嗟叹。

经查资料得知,畅当,生卒年代不详,河东(今山西永济)人,唐后期儒士,出身官宦世家,畅璀之子。初期他以子弟被召从军,后登大历七年(772)进士第,曾任户部尚书、果州刺史等。与弟弟畅诸二人才华横溢,大气优雅,史上曾留诗一卷。

遗憾的是,畅当作为当时名动朝野的一代政治家、文学家、史学家,在家乡留下的资料甚少,以至于让人连他的生卒年月都无踪可觅。

《蒲州府志》“艺文卷”里,仅收录一首畅当关于《登鹳雀楼》诗文。原诗如下:“迥临飞鸟上,高出世尘间。天势围平野,河流入断山。”

此诗虽短短20个字,但诗歌意境非常壮阔,我们完全可以说,该诗是描写鹳雀楼风光的上乘之作。前两句以夸张之笔,写楼高以寄胸怀,诗人站在鹳雀楼上,望远空飞鸟仿佛低在楼下,觉得自己高瞻远瞩,眼界超出了人世尘俗。从艺术表现看,这里把视觉反差运用到景物描写中,以远处物体似低矮偏小的感觉,来反衬近处物体的雄伟高大,颇有艺术意境;从思想境界看,诗人自有一种清高、俊逸的济世情怀,志气凌云,而飘飘欲仙,大有出世之想。第二句亦作“高谢世人间”,则高蹈的情怀更加明显确切。

后两句以描白手法,写登楼所见的四围景象以抒激情,只见苍天笼平野、大河入断山。巍峨的中条山脉北接太行,西衔华山。从鹳雀楼四望,天然形势似乎本来要以连绵山峦围住平原田野,奔腾咆哮的黄河一路浩荡从北而南,遇到陡峭壁立、秦岭山系的华山阻隔,好似杜甫《远游》“江阔浮高栋,云长出断山”,亦如文徵明《题画》“冰禽飞去疏烟灭,目送秋光入断山”般的境界十分壮阔,令人无限遐想,不愧为咏鹳雀楼的千古绝唱。

与早年精于文章、并善于写诗,有“慷慨有大略,倜傥有异才”之名的河东绛州(今山西新绛)王之涣相比,畅当当属晚辈。王之涣去世时间为公元742年,唐玄宗执政盛唐时期的天宝年间,畅当在大历七年(772)才登进士第,估计20岁左右。在此期间的天宝十四年(755),担任河东、范阳、平卢三镇节度使的安禄山以清君侧、反杨国忠为名起兵叛乱,发动了为时7年两个月的“安史之乱”内战,兵锋直指都城长安,成为大唐由盛而衰的转折点。这场战争使得唐朝人口大量丧失,国力锐减,文化艺术作品屡遭浩劫,人民生活苦不堪言。王之涣的作品现仅存6首,其代表作《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”,也载于《蒲州府志》。

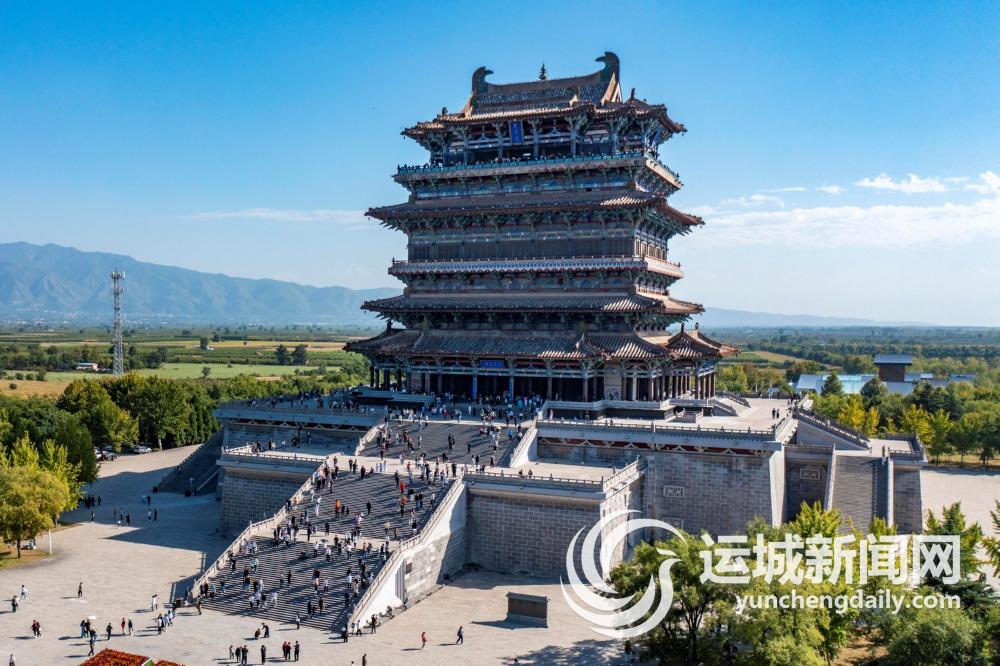

据《蒲州府志》载,鹳雀楼始建于北周(557~581)时期,又名鹳鹊楼,因时有鹳雀栖其上得名,故址在唐河中府(今永济)。当时楼三层,建在蒲州古城西黄河埠头,其“前瞻中条,下瞰大河”,襟山带水,气势宏伟,为游人登临胜地,历隋、唐、五代、宋、金700余年,至元初成吉思汗的金戈铁马进攻中原,毁于兵火。旧志云:“明初时,故址尚可按,后尽泯灭,或欲存其迹,以西城楼寄名曰鹳雀。”

明朝初期,鹳雀楼故址尚存,后因黄河泛滥,河道“三十年河东、三十年河西”频繁摆动,其故址随之难以寻觅,人们只得以蒲州城西城门楼当作“鹳雀楼”,登临作赋者不绝。元代王恽《登鹳雀楼记》云:“至元壬申(1272)三月,由御史里行来官晋府,十月戊寅,按事此州,获登故基,徙倚盘桓,逸情云上,虽杰观委地,昔人已非,而河山之伟,云烟之胜,不殊于往古矣。”清初诗人尚登岸写道:“河山偏只爱人游,长挽羲轮泛夕流。千里穷目诗句好,至今日影到西楼。”

盛世多壮举,蒲坂铸辉煌。

改革开放以来,重修鹳雀楼呼声日益强烈。1992年,近百名专家、学者联名倡议“重建鹳雀楼”。永济市于1997年12月在黄河岸畔破土动工,拉开了鹳雀楼复建工程序幕,是此楼自元初毁灭700余年后的首次重建。工程整体建筑以高台为基,外观四檐三层,73.9米高。主楼九层,其中台基三层,16.5米高,建筑面积25000平方米。楼身六层,57.4米高,建筑面积8222平方米。2002年,雄伟壮丽的新鹳雀楼建成后接待游人。

鹳雀楼是一座无言丰碑,亦是华夏文明传承、创新和建设的典范。而畅当等诗人与它一起,也走入了现代。

孙军辉

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。