来源:《人民论坛》杂志时间:2025-05-19

在古代,各个朝代的反腐方法可以说层出不穷:在秦律中对官吏的考核奖惩提出“五善”“五失”等具体标准;西汉设立专门访察民意舆情的“风俗使”;宋朝有较为完善的亲嫌回避制度;明朝设立都察院,其职责就是监察官员,发现贪污问题就会直接上报皇帝……这些招数效果如何?古代还有哪些治理腐败的方式?今天,一起来聊聊古代治理腐败的那些事儿。

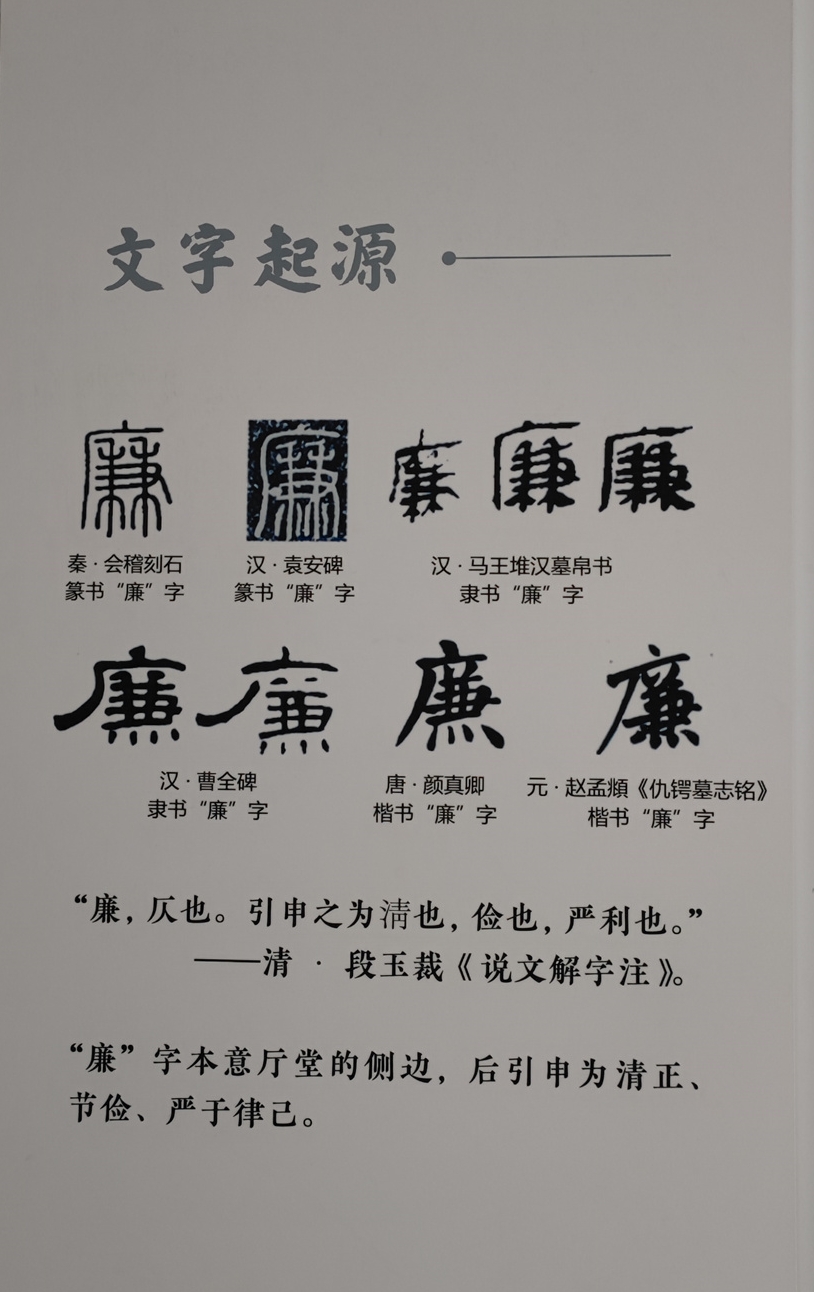

运城博物馆“廉字起源”展板

严格官员的选拔和任用

吏治的好坏直接取决于官员素质的高低,因而历代统治者都重视对官员的选拔和任用。在官吏的选拔上,诸子百家都主张举贤任能,把任用贤才看作是国家治理的前提条件。

例如,孔子主张“学而优则仕”,明确地把“学优”定为从政的条件;孟子认为“贤者在位,能者在职”,国家才可能“闲暇无事”;墨子强调“以尚贤使能为政”;韩非子则主张官员的任用必须通过基层的历练,政府应该把具有基层实践经验的能者选拔到各级岗位上,即所谓“明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”。

关于选拔官吏的方式,秦朝以军功制取代了世卿世禄制,第一次以制度的方式打开了社会底层身份上升的渠道。为了防止选举和任用官员过程中的营私舞弊行为,历代都采取了相应的制度措施。为了防止官员以家族裙带关系假公济私,汉代还建立了籍贯及亲属回避制度,这种制度行之有效,为以后历代所借鉴。

遣散朋党

在任何时代,结党营私都是社会政治中的痼疾,也是滋生种种腐败、“微腐败”现象的渊薮。

《尚书·洪范》最早提出了朋党的危害,强调“无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平”;孔子强调“君子矜而不争,群而不党”;韩非子把朋党之害提到了关乎国家存亡的高度,认为在统治集团内部一旦陷入朋党纷争,就会导致国家灭亡:“大臣两重,父兄众强,内党外援以争事势者,可亡也”“大臣专制,树羁旅以为党,数割地以待交者,可亡也”。韩非子专门探讨了对付朋党的各种“潜御之术”。

历代统治者都把“散朋党”作为治国的要务,如《大清律》把“结交近侍官员”“上言大臣德政”这种看似合情合理的结纳行为列入严惩的律例。

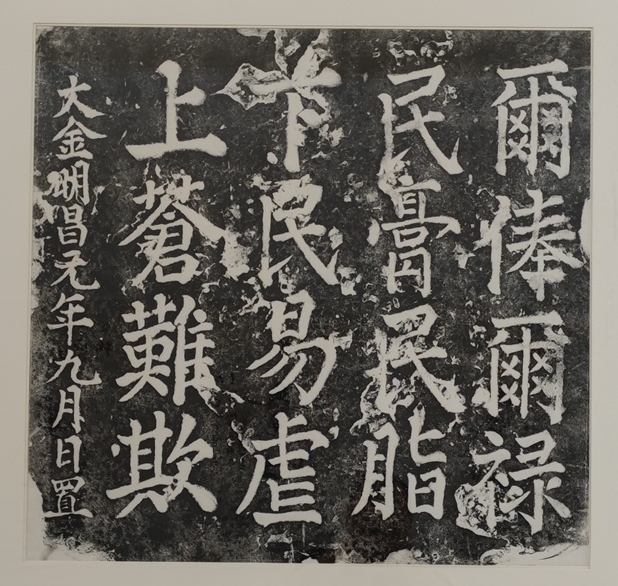

“戒石铭”刻石,金明昌元年刻,现存芮城县博物馆。

建立考评奖惩体系

建立切实有效的监察、考评和奖惩制度,这是改善吏治、克服“微腐败”的不二法门。

监察制度。秦时中央设立御史大夫,负责监察百官和管理天下典册图集。西汉在秦制的基础上,构建了以御史台为核心的、从中央至地方上下相维的较为完整的监察体制。唐朝时形成了具有独立司法权的监察机关——御史台,其职能主要是考察官员的政绩和操守,弹劾百官违法乱纪行为。御史台从五代到宋金元历代沿置,明代改称都察院,“职责纠劾百官,辩明冤枉,提督各道,为天子耳目风纪之司”。清代的最高监察机构亦称督察院,但地位和职权相比明代都有所提高。

考核制度。战国时期,各国都建立了严格而规范的上计制度,秦代有在此基础上实行逐级考课,隋唐时代有大考、小考,明清时代有京察、大计。官员廉政与否是考核的主要内容和决定升迁或降职、罢免的主要依据。

秦律中规定考核官员有所谓“五善五失”,前者中有“清廉毋谤”,后者中有“贱士而贵货贝”,都是针对官员“微腐败”问题的。汉代考核制度进一步完善,建立了对各级官吏实行全面考核的政绩考核制度,考核的内容和标准,除清正、治行、廉能、勤谨等基本条件之外,还根据不同的职务提出不同的要求。

唐代考课制度在中国历代最为完善,形成了包括考核机构、考核方法、考核内容和奖惩标准在内的比较完备的制度体系。清朝考核分为“京察”和“大计”。

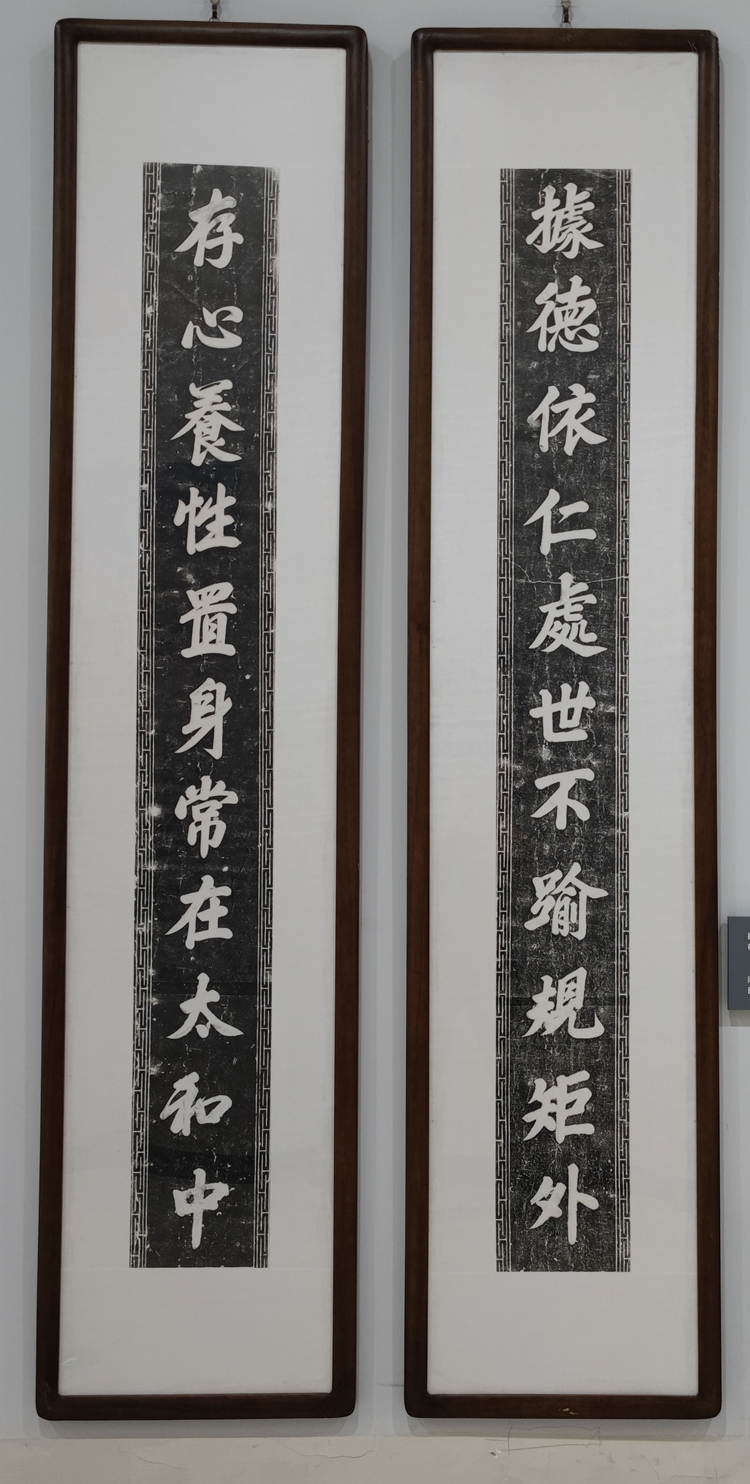

民国时期,闻喜县畖底镇康村雷氏宅院门柱联:“据德依仁处事不逾规矩外,存心养性置身常在太和中。”

表彰清官廉臣

通过廉政教育强化官员的自律意识,防微杜渐,这是治理“微腐败”最有效的途径之一。古代著名的政治思想都强调廉政教育对建立美政良俗的根本意义。秦以后的历代统治者和思想家融合儒、道,就官员廉政教育的内容和途径进行了系统探讨,其中最基本的共识有以下三点:

清心寡欲,戒奢以俭。古代统治者和思想家都把节欲俭身看作仕者廉政的充分必要条件。例如,司马光在其训子名篇《训俭示康》中写道:“夫俭则寡欲,君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。”清朝顺治帝在《御制人臣儆心录》中告诫臣下:“居官之所恃者,在廉。其所以能廉者,在俭”。

敬惧修省,防微杜渐。孔子谓君子有九思,曾子称“吾日三省吾身”,时刻敬惧修省,过一种敬畏的、负责任的生活,是古代士大夫基本的人生姿态,也是他们治国平天下的看家功夫。南宋以后的理学家把官场当做修炼身心的道场,主张通过移风易俗维护日渐崩坏的社会秩序。无论是朱熹的居敬,还是刘宗周的慎独,都是通过自我身心的打磨存天理、灭人欲,去性恶于几微之间。

尊贤重德,表清褒廉。在严惩贪贿的同时,历代统治者还重视扶植和表彰清官廉臣,以为民表率,砥砺风气。“廉吏,民之表也。”汉文帝在一封诏书中第一次道出了廉吏的政治品牌价值。表彰清官廉吏,为百官立楷模,成为历代统治者为整肃官场风气所采用的最有成效的手段。

“风闻言事”纠举官员

群众监督是防治各种腐败行之有效的方法,这方面古人很早就进行了各种探索和尝试。据记载,早在传说中的尧舜时代,就有了考察民意、征集舆情的制度和设施:“立进善之旌、诽谤之木,政有缺失,民得书于木”。

西汉时政府设立专门访察民意舆情的“风俗使”。据记载,汉宣帝时曾遣使十二人“循行天下,存问鳏寡,览观风俗,察吏得失”。

两晋时期的“风闻言事”也是利用舆情纠举官员不法行为的一种机制。“风闻言事”也称“风闻奏事”“风闻弹人”“风闻访知”等,即监察人员无须持有真凭实据,只要依传闻便可立案纠劾。

西汉时期还出现了我国最早的“举报箱”,称为“缿筒”,是汉宣帝时的名臣赵广汉创立。“缿筒”是一个类似于瓶子的竹筒,上面有小孔,可入不可出,用于收集各种投诉与检举密信。武则天统治时期,又发明了“铜匦”,是一个方形铜匣,类似于今天的意见箱。为保障检举工作的顺利进行,武则天还下令设置专门负责的“匦使院”,隶属中书省。

图片 记者 刘亚 摄

(《人民论坛》杂志)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。