来源:发布者:时间:2021-08-26

1949年1月,人民解放战争逐渐接近尾声,解放军兵临北平城下,驻守北平的国民党军傅作义集团陷入绝境。中国共产党和各界爱国力量付出了巨大努力,使得北平最终和平解放,城中百姓和珍贵文物古迹免遭战火。当时,中共地下党在隐蔽战线这一没有硝烟的战场上,制定了一系列行动计划瓦解傅作义集团,为和平解放北平作出了重要贡献。

1949年1月21日,在中国人民解放军内外夹击的强大攻势下,共产党和国民党双方代表在《关于北平和平解决问题的协议书》上签字。此后,根据“和平协议”,傅作义25万守军陆续撤出市区并接受解放军改编。紧接着,解放军入城接管防务。至此,北平宣告和平解放。2月3日,解放军举行了盛大的进驻北平入城仪式,全城百姓倾城而出夹道欢迎,北平的历史从此翻开了新的一页。

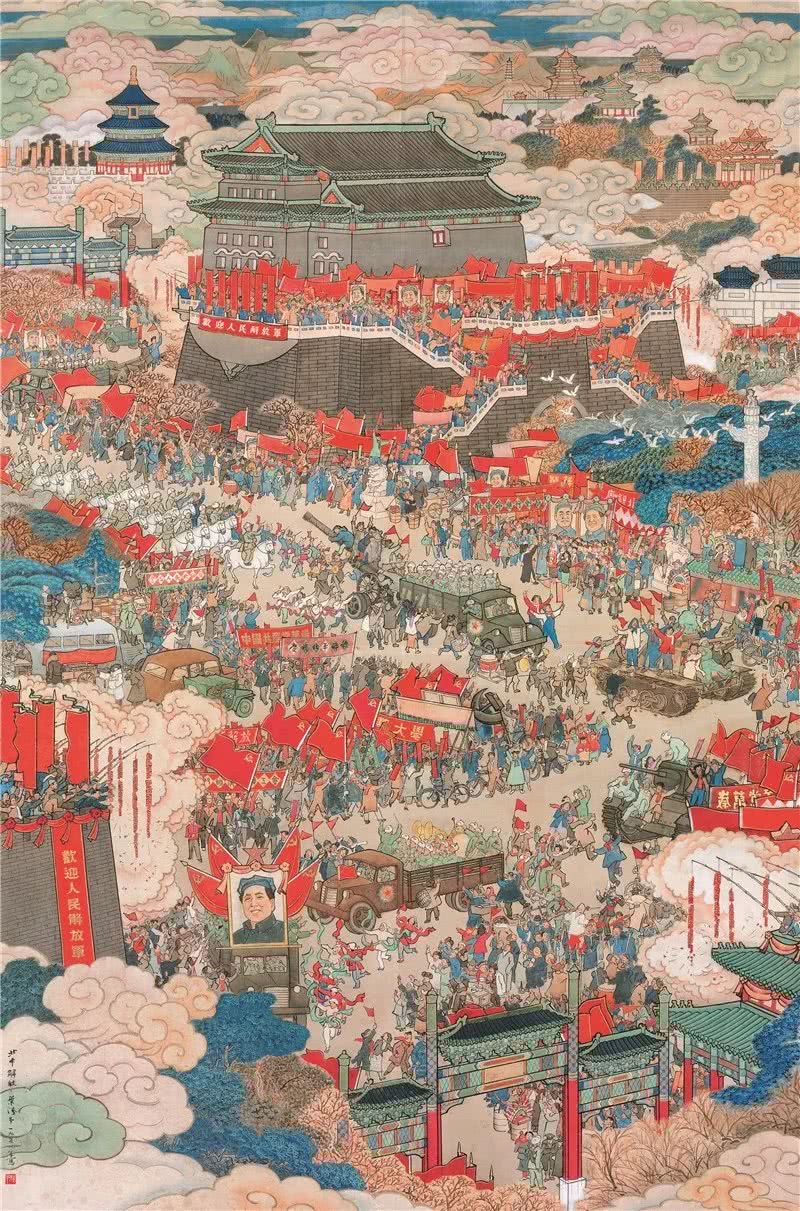

1959年,画家叶浅予根据人民解放军和平解放北平这一重要历史时刻,创作了美术作品《北平解放》。叶浅予先生以巨幅传统工笔年画的形式表现了1949年解放军进驻北平的场景。叶浅予先生是20世纪著名的中国人物画家,以漫画、舞蹈戏剧人物题材的中国画享誉画坛。在《北平解放》中,为成功表现出解放军进城万众欢欣、普天同庆的场面,他一反此前以写意为主的艺术风格,采用了中国工笔重彩画的表现方式。

画作《北平解放》最大的挑战在于如何调度宏大的场面。画幅刻画群体数量众多,有摩肩接踵的老百姓、解放军队伍,还有错落有致、品类繁多的标志性建筑等。为有机呈现人物、队伍、建筑等构图元素,描绘出解放军进城的场面,叶浅予参照了宋代以来的山水画构图方式——“S”形构图。该构图方式将视点作移动镜头,以增加画面的流动性。经过数月埋首绘作,叶浅予终于完成了这幅工笔重彩画。

就艺术特色而言,解放军队伍的行列在群众簇拥中前行,红旗与人群汇成波澜起伏的欢乐海洋,他们载歌载舞,热闹非凡。人群近处的牌楼、天安门前的华表、巍峨的前门箭楼、远方的天坛祈年殿、颐和园的佛香阁……众多标志性建筑物错落有致、层次分明地分布在画面中。

在细节处,数百个人物形象都清晰可辨,甚至可以分辨出他们的身份、职业。载歌载舞的秧歌队、高举着镰刀斧头模型的大学生队伍、欢乐喜庆的红绸舞队、坦克和军车上的群众,甚至还有爬到大炮筒上的数个孩童,他们都在热情欢迎骑着白马的解放军队伍进城。细节处的精心描绘生动形象地展示出人民群众对解放军队伍的拥戴。从宏观看,该幅画作最大的特点是采用鸟瞰视角,将北平城内著名的文化古迹都囊括其中,表明北平因免遭战火,众多历史遗迹得以完好无损地保存下来,屹立至今。

整幅画作的点睛之笔是华表旁飞翔的和平鸽,寓意着北平得以和平解放。在联欢的行列中可以看到形式多样的庆祝方式,体现了军民一心、同贺解放的场面。既有整齐划一、坐在卡车上的部队鼓号队,也有边走边演的民间吹奏班,还有知识分子组成的合唱团,更有踩着高跷正上演打败国民党街头剧的戏班子。特别是队伍最前方卡车上的毛主席画像,在五角星和对称的党旗装饰下庄严而不失亲切,驾驶室中的人物也清晰可辨、生动鲜活。不仅如此,车上的解放军与车下的民众热情互动,与一侧的秧歌队相映衬,烘托出欢迎解放军入城的热烈气氛。

整幅画作最让人印象深刻的是画面中满城遍插的红色旗帜,其作为主要视觉元素发挥着多重作用。叶浅予在此基础上吸收了年画、漫画等姊妹艺术的表现形式,并且把传统青绿山水画的色彩和章法融入其中,使画作更易被普通观众所接受和欣赏。

幸免于战火的北平于1949年成为首都北京,历经70多年波澜壮阔的发展历程,今天的北京作为中国政治、文化、国际交往和科技创新中心取得了举世瞩目的成就,为新中国的快速发展留下了浓墨重彩的一笔。

(见习记者牛嘉荣根据央视纪录片相关内容整理)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。