来源:运城日报发布者:时间:2021-08-19

唐代中后期的河东书法

《唐普救寺故寺主墓志铭并序》刻立于天宝十四年(755),碑文为行楷,行笔动静相宜,有二王行书笔势之遗韵,意态盎然,体现出盛唐华美的书法神韵,姚国瑾先生认为此碑为唐代小行楷书的代表之作。

王缙,河中桑泉(今临猗县临晋镇)人。河东王氏猗氏房之后,著名诗人王维之弟。王缙善草、隶,书法与李邕齐名。刻立于大历十年(775)的《清源公王府君神道碑铭》由王缙书丹,原碑已毁,有拓片流传。该作品结字清婉而不失劲健,姿态遒媚。王缙书丹的另一通墓志《桓臣范墓志》,楷书兼有行书风韵,把欧阳询的风格和褚遂良的风格融为一体,亦为书法精品。

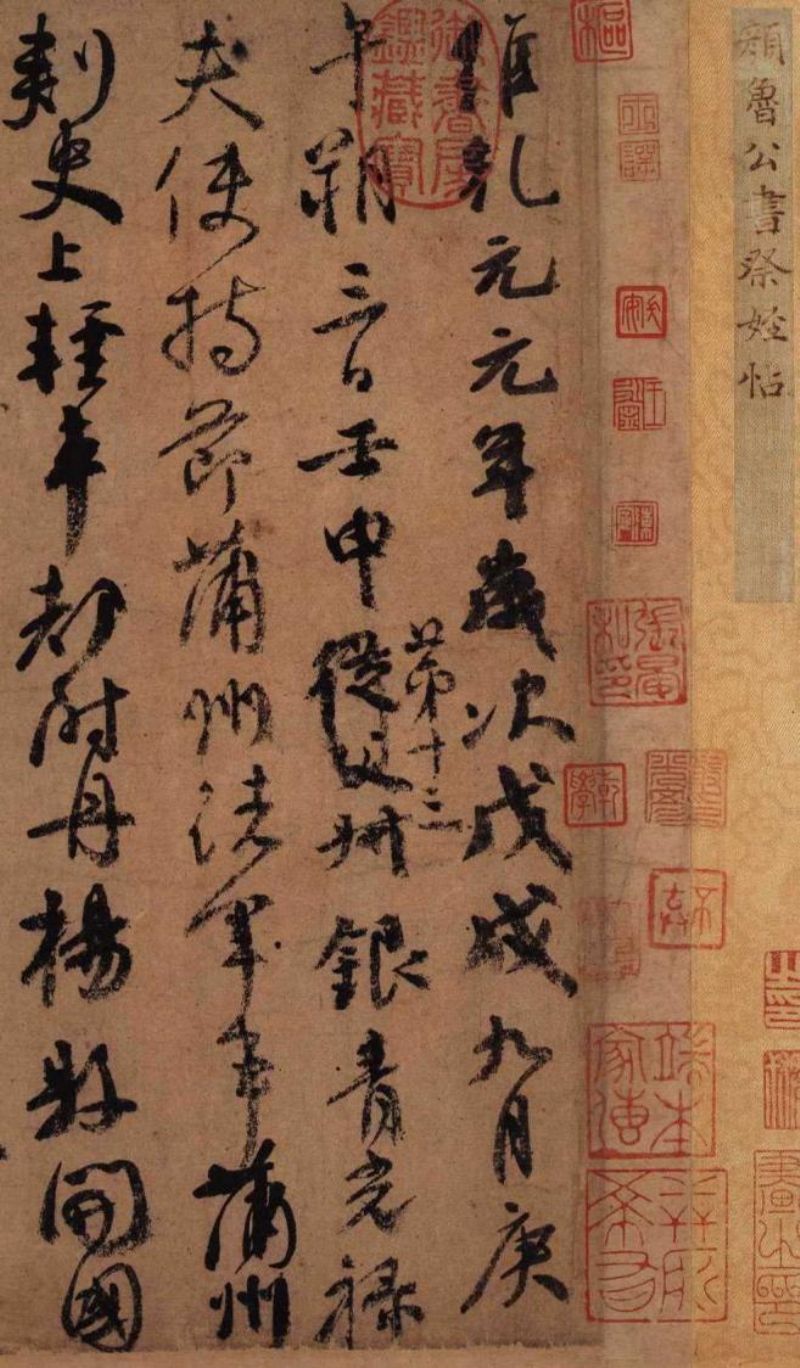

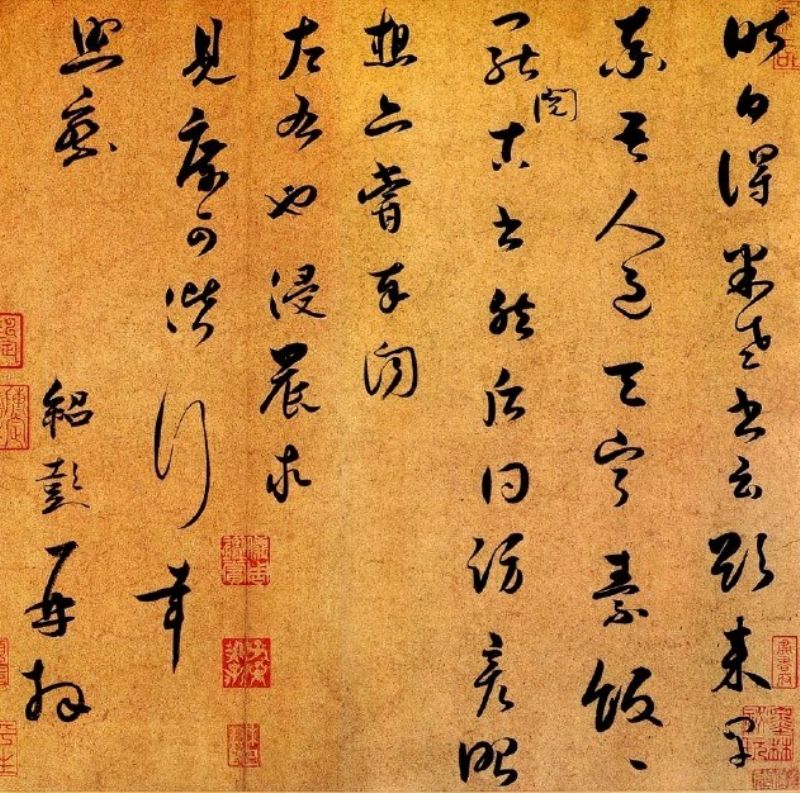

唐肃宗乾元元年(758),著名书法家颜真卿在蒲州担任刺史一职。当时颜真卿的侄儿颜泉明在河北寻得弟弟颜季明的遗骸,回葬长安,在蒲州与叔父颜真卿相见。颜真卿看到侄儿的灵柩,悲痛万分,挥毫写了一篇纪念侄儿的作品《祭侄文稿》,纪念在安史之乱中挺身而出、取义成仁的侄儿颜季明。颜真卿在蒲州书写这篇纪念文字时,悲愤之情溢于笔端,纵笔豪放,一泻千里。作品的章法自然天成,整篇作品神采飞动,被誉为继《兰亭集序》之后的“天下第二行书”。因为颜真卿的名作《祭侄文稿》,蒲州再一次与书法结缘。

颜真卿《祭侄文稿》(局部)

刻立于唐大历八年(773)的《薛嵩神道碑铭》(现存于夏县),为唐代的隶书巨制。薛嵩乃薛仁贵的孙子。碑文由礼部郎中程浩撰文,“唐隶四家”之一韩择木之子韩秀实书丹。《通志·金石记》:“秀实书亦唐隶之佳者。”韩秀实的隶书秉承其父书风,典雅庄重,颇有古意。叶昌炽《语石》赞誉:“分书遒美,不损一字。”《薛嵩神道碑铭》乃唐代隶书碑刻的上品。

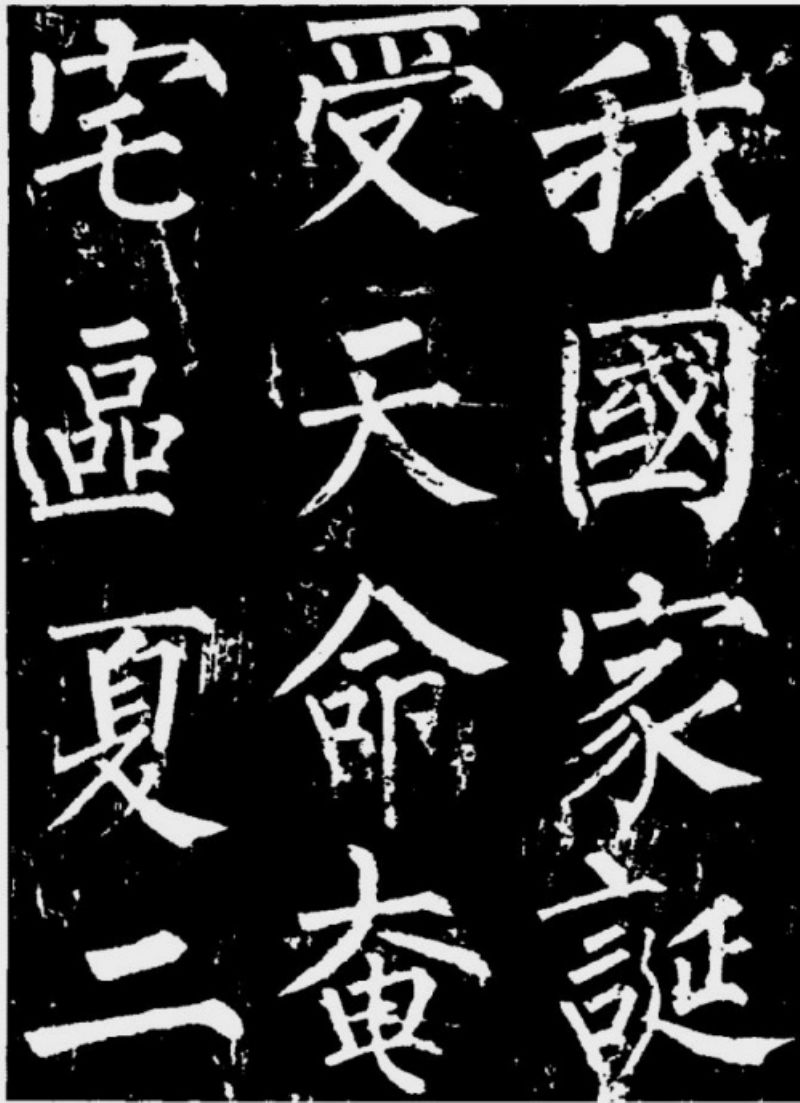

《大唐河东盐池灵庆公神祠碑》,韦纵书,贞元十三年(797)刻立,现藏运城舜帝陵。清代金石学家叶昌炽认为,与颜真卿年代相近而得颜体笔法的书法家有二人,一个是韦纵,另一个是胡证。韦纵书写的碑文,流传下来的只有《大唐河东盐池灵庆公神祠碑》《王卓碑》等少数碑刻。其笔法用“拨镫法”,“得鲁公之筋骨”,“酷肖平原”。该碑的颜体特征明显,中宫宽绰,结体方正,气势庄严雄浑。康有为《广艺舟双楫》:“韦纵《灵庆池》《高元裕碑》,有龙跳虎卧之气,张颠《郎官石柱题名》有廉直劲正之体,皆唐碑之可学者。”

胡证,河东(今永济市)人。工书,尤工隶书及篆书,有《石井阑后记》《田弘正家庙碑》《狄梁公祠记》等,多已失传。其书法学习颜真卿,叶昌炽《语石》评价曰:“浑雄之中不露圭角,几几青出于蓝矣。”《狄梁公祠记》现存河北大名县,为颜体楷书,风格近似颜氏《麻姑山仙坛记》。该碑以篆、隶为基础而作楷书,浑厚舒展,气宇轩昂,具有清雄劲秀的风格,为唐代楷书佳作。

刻立于贞元十四年(798)的《中条山靖院道堂铭并序》,现存芮城县博物馆。虢州刺史王颜撰文,尚书右丞、书法家袁滋书丹。王颜是王维的远房侄子,袁滋是唐代的篆书名家,与李阳冰、瞿令问齐名。碑文全为小篆体,笔法圆转,疏密有致,齐整中有参差变化,颇见功力,为唐代篆书碑刻之珍品。唐代的篆书碑刻传世不多,袁滋的作品也较为稀见,该碑的书法价值、史料价值都不容忽视。

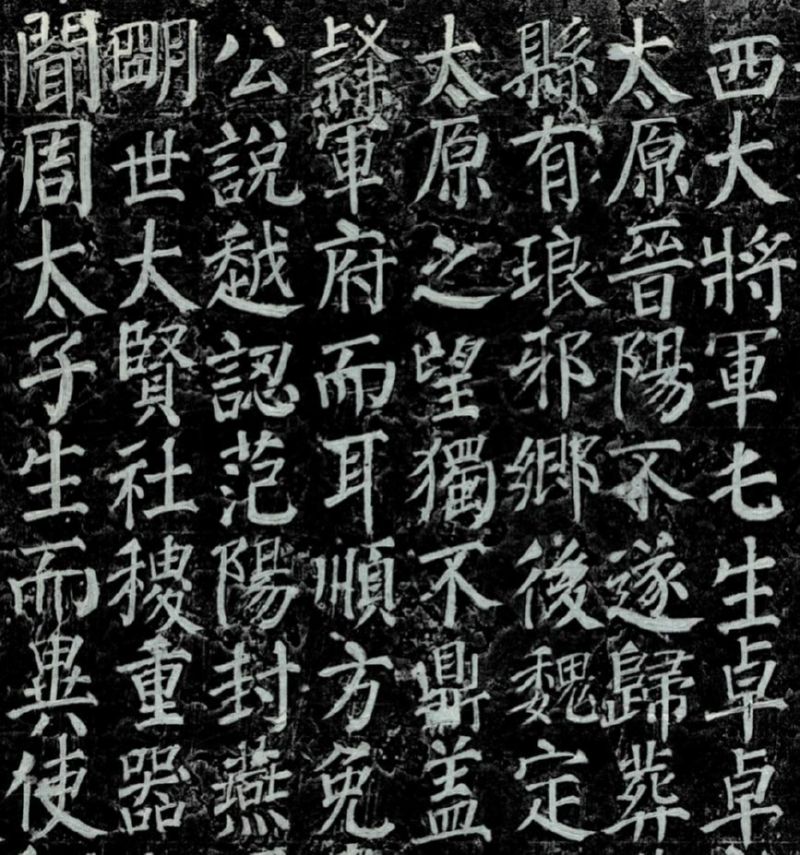

刻立于贞元十七年(801)的《追树十八代祖晋司空河东太守猗氏侯太原王公神道碑》(简称《王卓碑》),是王颜为其十八代祖王卓立碑。原碑今尚在临猗县,由王颜撰文、韦纵书丹、袁滋篆额。该碑较《大唐河东盐池灵庆公神祠碑》刻立晚4年,书法风格一样,颜体特点明显,但雄浑之中有秀美之气。韦纵、袁滋皆唐代书法名家,宋代已有拓本出现,可见宋人对该碑的书法价值之推崇。该碑有极高的史料价值,对研究王维先祖及王维的籍贯有帮助。目前该碑字迹还较清晰,但碑石已经明显风化,应置于博物馆保存。

韦纵《追树十八代祖晋司空河东太守猗氏侯太原王公神道碑》(局部)

柳宗元,唐代著名文学家,其书法亦颇有名,为诗文盛名所掩。唐人赵磷的《因话录》云:“元和中,柳柳州书,后生多师效,就中尤长于章草,为时所宝。湖湘以南,童稚悉学其书,颇有能者。长庆已来,柳尚书公权,有以博闻强识工书,不离近侍。柳氏言书者,近世有此二人。”柳宗元与刘禹锡私谊甚笃,二人皆善书,同拜于书法家皇甫阅门下,刘禹锡的书法略逊一筹。据卢携《临池妙诀》:“徐吏部传之皇甫阅,阅以柳宗元员外为入室,刘尚书禹锡为及门者。”刘禹锡的两位子弟向柳宗元求教书法,柳宗元以调笑的口吻作《殷贤戏批书后寄刘连州并示孟仑二童》寄赠刘禹锡:“书成欲寄庾安西,纸背应劳手自题。闻道近来诸子弟,临池寻已厌家鸡。”柳宗元在诗中用庾翼的“家鸡”典故,向刘禹锡说明其子弟向自己学书之事。看到柳宗元的戏赠之诗,刘禹锡随即回复了一首《酬柳柳州家鸡之赠》:“日日临池弄小雏,还思写论付官奴。柳家新样元和脚,且尽姜芽敛手徒。”刘禹锡认为柳宗元的书法有创新之处,提出一个概念“元和脚”——形容柳宗元书法中以捺为代表的笔画。宋代,柳宗元的书法还为名家推崇,苏轼《柳氏二外甥求笔迹》诗:“退笔成山未足珍,读书万卷始通神。君家自有元和脚,莫厌家鸡更问人。”可惜柳宗元的书法作品没有流传下来。

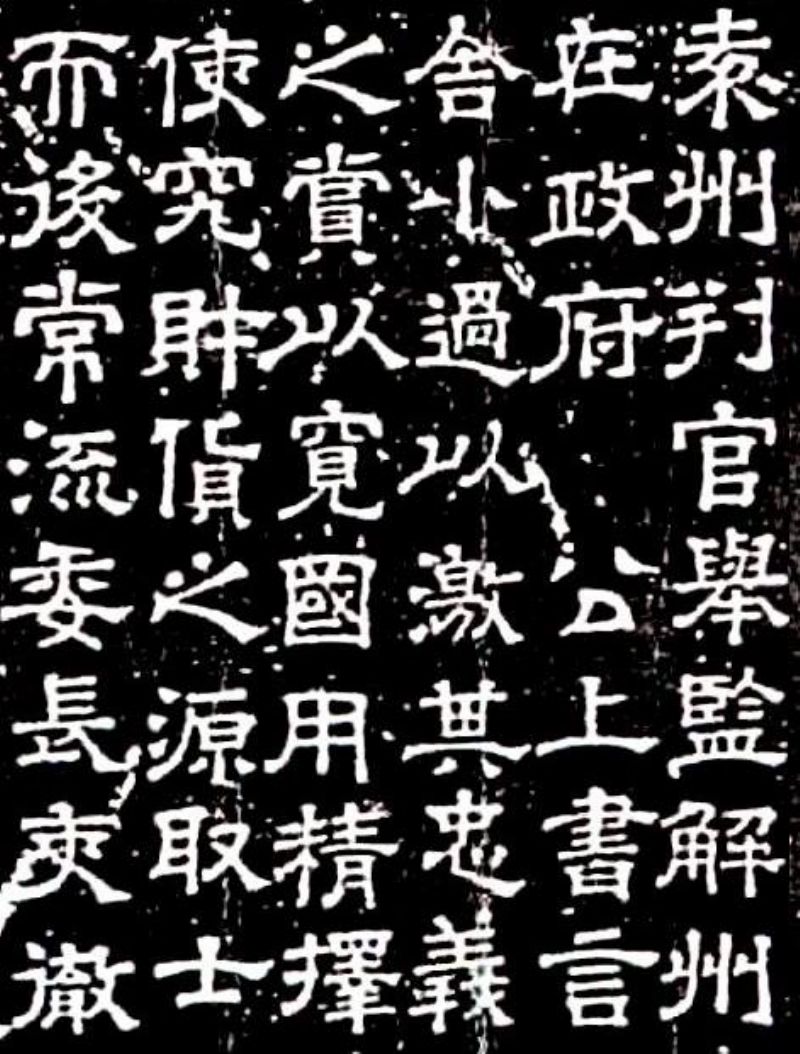

柳公权,河东柳氏后裔。柳氏自秦末迁居河东,至魏晋时已成为河东望族,世称河东柳氏。隋唐之际,部分河东柳氏迁居关中,柳公权的祖上大约在此时迁居关中。因为河东为其祖籍,柳公权被封为河东郡开国公。柳公权最初学习王羲之的书法,广泛浏览近世各家笔迹,形成遒劲兼有妩媚的书法风格,自成一家。当时公卿大臣之家为先人立碑,如果得不到柳公权亲笔所书的碑文,会被认为是不孝。外国使者来进贡,都专门封上货币,上面注明这是购买柳公权作品的专款。柳公权50多岁时,在书法上已经声名显赫了。宣宗大中初年,柳公权升为少师,进宫答谢,宣宗召他上殿,让他当面书写三幅字,军容使西门季玄给他捧砚台,枢密使崔巨源给他过笔。一幅写的是正楷十个字——卫夫人传笔法于王右军;一幅是行书十一个字——永禅师真草千字文得家法;一幅是草书八个字——谓语助者焉哉乎也。宣宗赏赐给他锦缎、瓶盘等,并让他亲自书写答谢表,不拘楷书、行书。宣宗对他的谢表,特别珍惜。

柳公权汲取了颜真卿的书法之长,自创独树一帜的“柳体”,以骨力劲健见长,后世有“颜筋柳骨”的美誉。他与欧阳询、颜真卿、赵孟頫并称“楷书四大家”。柳公权的传世作品有《金刚经刻石》《玄秘塔碑》《神策军碑》等。

柳公权《神策军碑》(局部)

唐代后期,裴氏家族的裴休书法造诣也很高,他撰写的《圭峰禅师碑》,笔法严谨,结构精密,刚劲潇洒,书风刚柔相济,有柳体风韵,颇为后世称道,是晚唐佛寺碑铭精品之一。

唐代猗氏县(今临猗县)张彦远著有《法书要录》10卷,卷一至卷九收录自东汉至唐代元和年间各家的书法理论文章100篇。卷十为《右军书记》,录王羲之书迹中语。该书著录了大量书法名迹,资料丰富,编辑精审,许多有关书法的著作,借此书得以存留。《法书要录》是我国第一部书法理论文集,是研究唐代以前书法理论必须依据的历史文献。

宋代以后的河东书法

宋太宗淳化年间,潘舜臣在家乡绛州(今新绛县)以《淳化阁帖》为底本而有所增删,摹刻勒石而成《绛帖》,可谓集宋以前书法名家名作之大全。《绛帖》是以《淳化阁帖》为蓝本重刻而参入别帖,宋代时,行家认为《绛帖》比阁帖为佳。庆历年间,皇宫失火,《淳化阁帖》原版被烧毁,《绛帖》的地位就更加重要了。《淳化阁帖》属于王公贵族才能拥有的珍宝,“人间罕得”,基本上不流传。《绛帖》辑存历代法帖之精华,它的摹刻,对传播中国书法文化具有重要意义,在我国书法发展史上具有重要地位。

北宋大中祥符三年(1010),在河中知府和朝中文武百官的请求下,宋真宗同意在次年春到河东祭祀后土。在第二年祭祀后土之后,宋真宗还亲自写了一篇《汾阴二圣配飨铭》,追述汉唐祭祀后土之盛况,表达宋代敬奉后土之诚心。《汾阴二圣配飨铭》是历史上为数不多的由皇帝撰文、书丹的碑刻,文物和书法艺术价值很高。

司马光是著名史学家,其书法造诣很高,他的隶书、篆书都属一流,政治家、史学家的盛名,似乎遮掩了司马光的书法名气。司马光的隶书,刚劲端庄,气势雄浑,古朴之中不乏秀美。1936年在洛阳出土的《宋故朝议大夫致仕王公墓志铭》(现藏开封博物馆),是由司马光书丹的隶书佳作。黄庭坚曾评价司马光的书法“隶书极端劲,似其为人。所谓‘左准绳、右规矩,声为律、身为度’者。观其书可想见其风采”。宋高宗很喜欢司马光的隶书,收藏有司马光的隶书五卷,经常摆在案头欣赏。

司马光书《宋故朝议大夫致仕王公墓志铭》(局部)

司马光逝世后,为彰显其功德,宋哲宗篆额“忠精粹德之碑”六个字,命大学士苏轼撰文并书丹,因此《司马温公神道碑》又名“忠精粹德之碑”。1094年,即司马光逝世8年后,章惇为相,诬陷司马光,宋哲宗偏听偏信,下诏削除司马光的谥号,毁坏所赐的“忠精粹德之碑”。苏轼撰文并书丹的神道碑被砸为四段,碑上的字也被凿毁,深埋地下。

金皇统九年(1149),新任夏县县令王庭直拜谒司马温公祠,见废墟处长着一株杏花树,高丈余,树冠如伞,枝繁叶茂。王县令联想前朝往事,寻找苏轼为司马光撰写的名碑,命人在杏花树下挖掘,得断碑4段。之后,王县令将断碑依原拓片的文字重新镌刻立碑。因原碑发现于杏花树下,故称“杏花碑”。该碑字体丰润,笔画舒展,李苦禅认为《司马温公神道碑》的书法价值极高,“苏楷书当以此帖为第一”。

薛绍彭,字道祖,河中万泉(今万荣县)人,河东汾阴薛氏后裔,自称“河东三凤”之后,宋代著名书法家。与米芾齐名,人称“米薛”。米芾尝言:“薛绍彭与余,以书画情好相同,尝见有问,余戏答以诗曰:‘世言米薛或薛米,犹如兄弟或弟兄。’”薛绍彭的楷书、行书、草书皆佳,有晋、唐书家法度,历来书家对其评价颇高。赵孟頫云:“道祖书如王、谢家子弟,有风流之习。”元代学者、书法家危素赞誉其书法:“宋之名书者有蔡君谟、米南宫、苏长公、黄太史、吴练塘最著,然超越唐人,独得二王笔意者,莫绍彭若也。”明王世贞甚至说“宋人唯道祖可入山阴两庑”。其草书作品《昨日帖》,笔法流畅,神采飞扬,婉丽之中有遒劲之风。字间不相连,但形断意连,在章法上有王羲之《十七帖》之神韵。

薛绍彭《昨日帖》

张天锡,金代河中(今永济市)人,书法家,师法柳公权、米芾,有《草书韵会》行世。《草书韵会》集古名家草书之字形,以韵部排字,收录汉代至金代110余人的作品,对后世草书普及产生了一定影响。张天锡的《自君帖》,现藏台北故宫博物院。该帖用笔方圆兼有,线条飘逸,但婉丽中不乏劲健,字形秀美而骨架挺拔,有柳体风韵。整幅作品流畅自然,舒展遒美。张天锡的书法所传承的是唐宋遗风,元初书法名家鲜于枢受张天锡的影响。

吴雯,占籍蒲州,博览经史,工书法,与傅山齐名。其行书、草书有王羲之风韵。作品用笔奔放,线条及章法自然,既有骨力,又飘逸、洒脱,婉转之中有刚健豪迈之气。

唐宪宗时,裴度平定淮西之后,宪宗诏令韩愈撰文,记述裴度的平叛大功。韩愈如实叙述了平叛过程,自然对主帅裴度着墨较多。平叛时的先锋官李愬不满意,到唐宪宗那里告了御状。于是《平淮西碑》被砸,唐宪宗命一个叫段文昌的文人重写平叛淮西战争的经过。韩愈撰文的《平淮西碑》虽被毁,文章却流传了下来。到了宋代,蔡州知府又令人选石,重刻韩愈之文。到了清代,这块重立的石碑也早已不存。咸丰年间,在裴氏后代的敦请下,军机大臣、书法名家祁寯藻(山西寿阳县人)重书韩愈的文章。祁寯藻的书法集欧、颜、柳、赵诸体之长,自成一格,篆、楷、行皆佳,尤以行楷著名,独步晚清书坛,当时有“清楷之首”之誉。碑刻字大如拳,运笔流畅,气势磅礴。许多专家认为此碑史、文、书俱为绝品,故此碑又称“三绝碑”。

如上所述,河东地区收藏、出土了不少书法史上的名碑、名帖,产生过许多一流的书法家,形成了一些书法世家,在中国书法的传承上起过不小的作用,这是河东文化对中国历史的巨大贡献,我们应该加倍珍惜这些遗产,整理、整合这些书法资源,将其发扬光大。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。