来源:运城晚报发布者:时间:2021-08-25

□记者 张建群

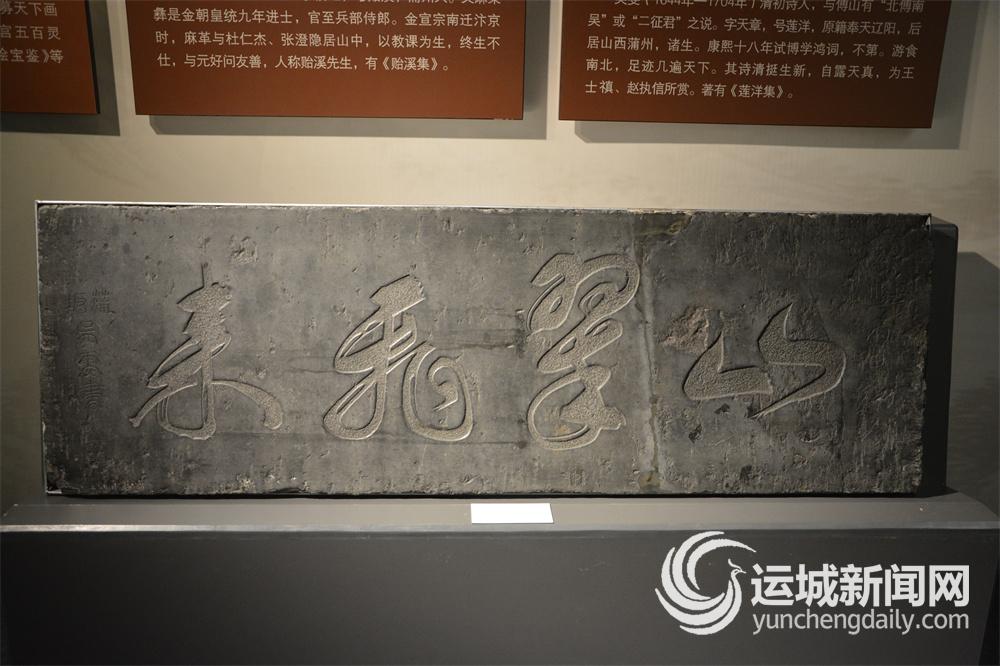

永济市博物馆收藏着一块清代石质匾额,匾额上行云流水书写着4个神采灵动的大字——山翠飞来。这个匾额的作者不是别人,正是清初著名诗人吴雯。因其字飘然出尘、意态不俗,运城市在修复盐池东禁门时,将这4个字嵌在了东禁门门额之上。恰好,东禁门朝向中条山,出门南望亦可望见翠色浮现,所以也很应景。

《山翠飞来》匾额

吴雯其人

说到吴雯的书法作品,我们需要先简单了解一下他的生平。有关资料显示,吴雯(1644年~1704年),字天章,号莲洋,祖籍奉天辽阳,流寓蒲州。他是清代著名诗人,有“仙才”美誉。

吴雯之所以从辽阳到蒲州,源于他的父亲吴允升在蒲州任学正。学正是当时主管教育的官员,级别不是很高,但生长于教育官长之家,文化氛围应该是不错的,所以吴雯博学强识,算得上是满腹经纶。他当年住在蒲州永乐镇彩霞村,唐代诗人李商隐亦曾在永乐隐居,所以后世合称他二人为“二仙”。

吴雯曾经被作为当世名儒推举进京,参加康熙十八年由朝廷组织的博学鸿儒科考。虽然由于种种原因,他未能考中,但因为受过朝廷的征召,后人尊称他为“征君”。他与太原的另一位“征君”傅山,被称为“北傅南吴”。

吴雯进京考试时,其诗才在京城受到了当时几位重量级人物的推崇,尤其是刑部尚书、著名诗人王士祯,称他是元遗山之后第一人,当得上诗界“仙才”。吴雯有不少诗至今读来依然颇具美感与韵致。比如,“门前万里昆仑水,千点桃花尺半鱼”,诗中重现的壮阔景象与豪迈气概,确实令人耳目一新。还有“泉绕汉祠外,雪明秦树根”,再如“至今尧峰上,犹上尧时日”,诗中的历史纵深感与具象思维,令人赞叹。

吴雯诗才过人,但是命途多舛。他13岁丧父,作为家中长子,不仅要照顾老母,还有一位老祖母也需要他奉养,后边两个幼弟更要他帮助。此后,吴雯为了一家生计,四处奔波,但是经济上一直没有太大起色。后来,他在家乡的郑谷庄建了一座书馆,以教书为生。

也正是在郑谷庄教书的机缘,才有了这块穿越300余年历史的“山翠飞来”。

山翠飞来

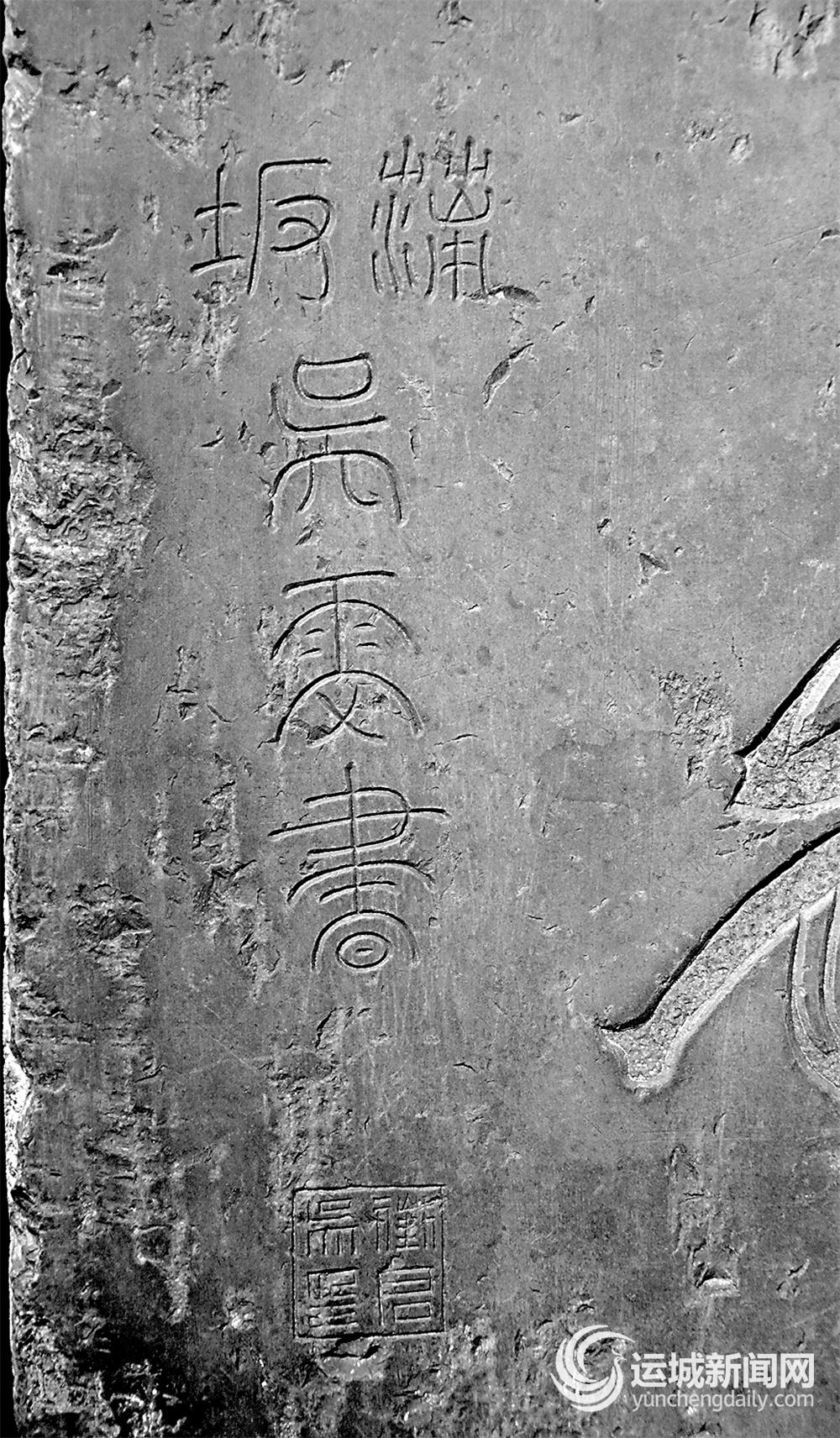

《山翠飞来》落款

在永济市博物馆的这块刻石,简介上说:“山翠飞来”门额刻石,清康熙五十五年(1716年)十一月刻。原嵌于永济市韩阳镇郑谷庄村东门,1978年入藏永济市博物馆。

刻石为郑谷庄村东门楣上的题额。刻石为青石质,横长方形,高45厘米、宽134厘米、厚11厘米。主体题刻为行书,字径21厘米~29厘米不等。上下款题皆楷书。吴雯书。

刻文内容上款为:康熙丙申仲冬;落款为:蒲坂吴雯书。有吴征君印。

吴雯去世时间为1704年,而从博物馆的简介可知,刻石时间为1716年,也就是说,吴雯去世后12年,村里才将吴雯的作品刻好,嵌于村东门上。

那么,这幅书作是吴雯专门为门额而题的呢?还是他即兴写出的作品,后来村里建东门时拿来用的?现在我们已不得而知。不过,当时人们从他的作品中拿来的可能性更大一些。因为一般村庄的门上题字,内容多为“朝晖”“德孝”“忠义”之类有教化意义或至少有方位指向的,而“山翠飞来”四字,取意天然,飘然出尘,有一种不食人间烟火的淡泊与清雅,可能并不是吴雯为村门量身而作的。

如果说这幅书作是吴雯为村里专门写的,只是因为村中建门额的工期迟滞,十几年后才装上去,也有可能。因为郑谷庄位于韩阳镇下寺村东侧的山脚下,当地人曾俗称该村为撤驾庄。据记载,此处是当年唐明皇与杨贵妃去山上避暑时,銮驾撤下换成两人抬的小轿上山的地方。据永济市文化学者曹中义先生介绍,这里之所以叫郑谷庄,是因为西汉末年隐士郑朴(字子真,世称“谷口子真”),曾在此隐居,他不慕荣华、甘于淡泊,为当世所敬。他去世后,人们为了纪念他,便将村子改名为郑谷庄。再之后,便是吴雯先生在这里设馆教学了。诗人杨向顺有一首诗《过郑谷庄》:谷口难逢郑子真,栖岩山色碧嶙峋。琅玕春长金鹅馆,只唤莲洋作主人。

郑谷庄位于中条山谷口,举头仰望便可以看到山上的青翠之色满眼,以吴雯之才华,自然可以想出“山翠飞来”的意境和妙语。当村里有人请吴雯为东门题写匾额时,天性淡泊超然的他,觉得一个村庄,坐望一山碧绿青翠,便是百姓最大的福气,其题字对生态环境与自然景观的珍视可见一斑。

天真自然

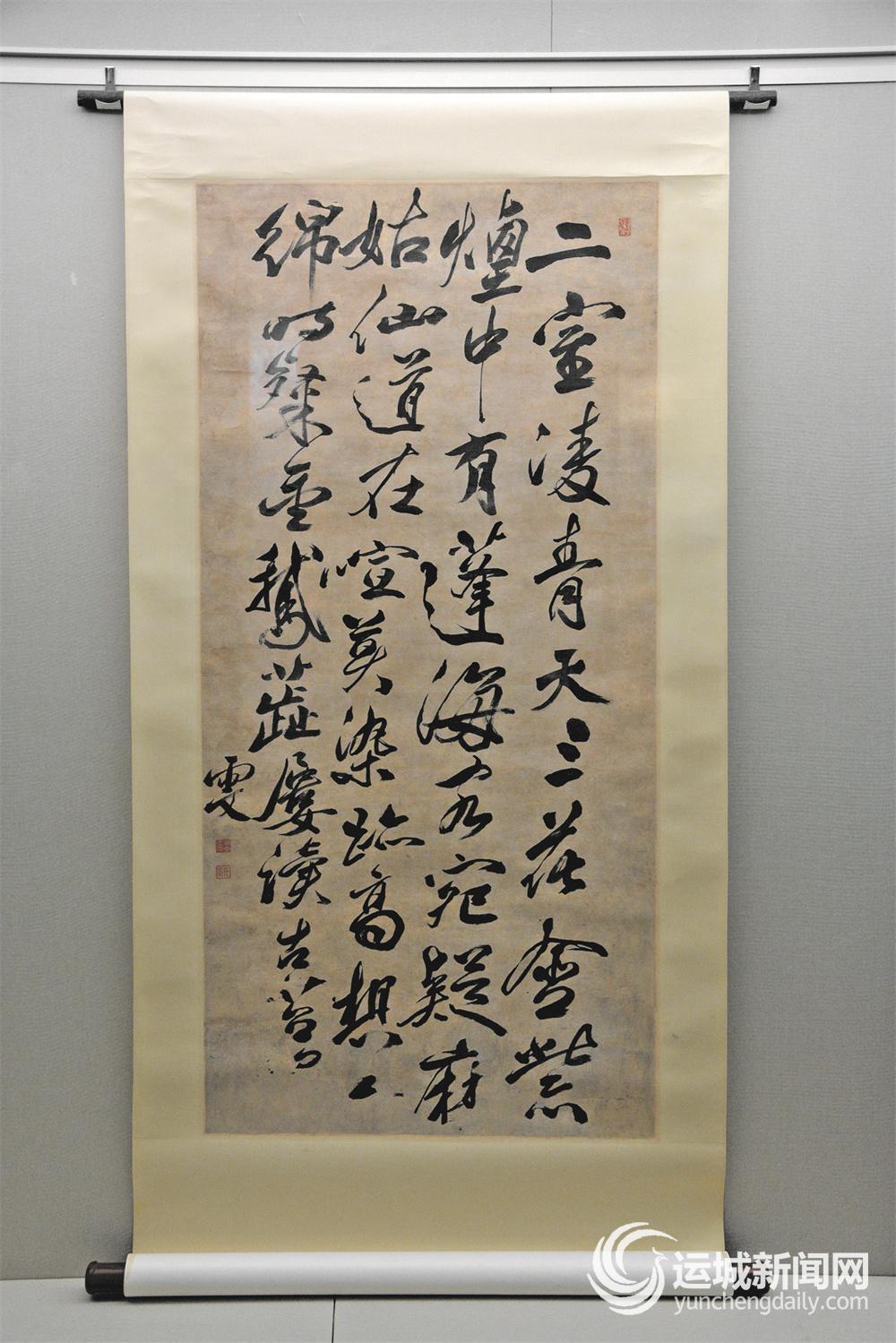

吴雯书李白诗:“二室凌青天,三花含紫烟。中有蓬海客,宛疑麻姑仙。道在喧莫染,迹高想已绵。时餐金鹅蕊,屡读青苔篇。”

吴雯当年在郑谷庄教书的书馆名为“金鹅馆”。据记载,当年吴雯在书馆外栽种了青竹、梅花、迎春花。迎春花在初春开放,金黄一片,簇拥成一团像一只金黄色的鹅,所以吴雯便把自己的书馆起名为金鹅馆。

从这个书馆名字看,依然是远离功利,只有活泼的自然生活与灵动气息,这样看来,吴雯为郑谷庄东门题写门额为“山翠飞来”便也不难理解了。

在盐湖区东郭镇,有一个村庄名叫磨合村,位于中条山脚下。虞坂古盐道从该村旁经过。村子里有一座清代戏台,台上有一副对联,横批是:天然节奏。这种毫无教化与功利色彩,质朴天真的文字,与“山翠飞来”有异曲同工之妙。

到底是条山、黄河滋养了诗人的情怀,还是诗人本就对雄山大河心怀向往,这可能都不重要。从如今流传下来的文字与书法作品来看,人们对于自然山水的热爱与向往,是古而有之的。这些富含天然营养的文字与艺术,告诉我们,绿水青山是我们永远的家园!

永济市博物馆 吴军昌 供图

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。