来源:运城晚报时间:2025-11-28

河东书院藏书楼

古河东书院,坐落在运城西北5公里处,今盐湖区大渠街道办事处院内。明正德九年(1514年),由河东巡盐御史张士隆倡议牵头募资创建。书院坐北朝南,占地30余亩。原建有先门、仪门、讲经堂、崇义斋、远利斋、退思堂、四教亭、藏书楼等建筑,有山有水,有洞有园,布局严谨,风格清雅。历史上,河东书院在文化教育和文脉传承上堪与嵩阳书院、白鹿洞书院、应天书院、岳麓书院相媲美并肩。明万历八年(1580年),张居正奏毁天下书院,御史李廷观改“河东书院”为“三圣庙”幸免于难,后又更名“崇圣馆”和“育才馆”,清初恢复“河东书院”,光绪二十八年(1902年),更名“河东中学堂”,辛亥革命后,改名“省立第二中学校”,1934年,更名“省立运城中学校”。 1937年抗战爆发,书院毁于战火,现仅存藏书楼。河东书院是运城中学的前身。

从明清到民国,河东书院作为晋南最高学府,在长达423年的历史中不断演进,它不仅突破了河东地区传统教育的局限,完成了从古代讲学授业到现代教育的重要转型,也成为晋南文化传承的关键载体,在教育史上留下了浓墨重彩的一笔。河东书院创建以来培养出大批优秀人才,可谓英才辈出,桃李天下:明兵部侍郎刘敏宽、左都御史曹于汴、著名书画家王铎、清两江总督赵德辙、戊戌六君子之一杨深秀、爱国将领傅作义等。此外,书院还为中国共产党培育了不少革命骨干,成为近代河东地区进步思潮与人才的重要摇篮。

在众多杰出学子中,明末清初书法大家王铎便是一位从河东书院走出的极具代表性的人物。

王铎与河东书院的渊源

王铎(1592年~1652年),字觉斯,号嵩樵、烟潭渔叟等,河南孟津人,祖籍山西洪洞,为当地望族。他的一生经历了明清易代的重大历史变革,其书法艺术也在这一特殊时期达到了巅峰。

王铎与河东书院的渊源始于其青年时期。明万历三十七年(1609年),在岳父马从龙资助下,18岁的王铎从河南孟津翻越中条山,到山西蒲州河东书院求学。王铎在此求学修身多年,度过了人生中最重要的成长阶段。

在河东书院期间,这段时光让他在学业、才艺和人脉上都收获颇丰,为后续的仕途和艺术成就筑牢了根基。王铎不仅接受了良好的儒家教育,还开始学习绘画,并继续精进书法研习,他经常与同窗好友一起登高望远,欣赏中条山的壮丽景色。正如他在《行书忆过中条山语轴》中所写:“予年十八岁过中条至河东书院,忆登高远望,尧封多葱郁之气。”这段求学经历对王铎的人生产生了深远影响。王铎30岁考中乡试,31岁殿试位列三甲第58名,赐同进士出身,还成功入选翰林院庶吉士,顺利踏入仕途,实现了从寒门学习到朝廷官员的跨越。

王铎考授翰林院庶吉士后平步青云,两年后授翰林院检讨,历少詹事、经筵讲官等职。崇祯十七年授礼部尚书,是时清兵攻陷北京未能就职。崇祯皇帝朱由检自缢于煤山,王铎至南京,拥立福王为帝,建立南明弘光朝廷,他被任为礼部尚书、东阁大学士。顺治二年(1645年)五月,南京为清兵攻破,他与福王同时被执,王铎降清,顺治三年正月被命以原官礼部尚书管弘文院学士,充《明史》副编修。顺治四年三月充殿试读书官。顺治六年正月授礼部左侍郎,充太宗文皇帝实录副总裁,十月加太子太保。顺治八年之后擢为礼部尚书。顺治九年(1652年)遣祭华岳,以宿归里,卒年61岁,追赠太保,谥文安。

回顾历史,尽管王铎明亡后降清,不得以成为贰臣,而使品格蒙上了阴影,但由于其书法超群、风格独特、影响深远,成为明末清初书坛一座高峰。

人的一生不可能是一帆风顺的,往往在坎坷艰难时,会想起求学时光的单纯和美好,王铎也是如此。崇祯十二年(1639年)己卯对48岁的王铎来说,是一个充满变数和转折的一年,他因两次上疏触犯崇祯皇帝尊严而受斥责,他的两个女儿先后夭折,父母亲也相继逝世,他的内心无比悲痛,创作了《忆过中条山语轴》等多件作品,《忆过中条山语轴》表达了他对青春岁月的无比怀念和对人生的无限感慨,笔墨之间流露出极其复杂的情感。

《忆过中条山语轴》原文:

予年十八岁,过中条①至河东书院。忆登高远望,尧封②多葱郁③之气。今齿渐④臻知非⑤。觏⑥吾乡太峰眉宇⑦,带中条烟霞⑧之意。勉而书此⑨,岂非非之为欤⑩!己卯洪洞⑪王铎。

注释

〔1〕中条:即中条山,在运城南部,长约160公里,宽约15公里,主峰舜王坪海拔2322米。

〔2〕尧封:传说尧舜时开创划定我国疆土为十二州。(见《尚书·舜典》)此指河东地区,华夏文明重要发祥地。

〔3〕葱郁:树林茂密,景色秀美。

〔4〕齿渐:随着年龄逐渐增长。

〔5〕臻知非:人生阅历达到能知晓是非的阶段。语意来自《淮南子》“伯玉年五十而知四十九年非”。

〔6〕觏(gòu):遇见。

〔7〕太峰眉宇:应为崝嵘山峰的最高端。崝嵘山位于孟津老城南,王铎曾在崝嵘山北麓建“擬山园”。

〔8〕烟霞:山间云雾与朝霞晚霞,回忆中的中条山及河东书院美好的自然景象。

〔9〕勉而书此:以写字来鼓励自己。

〔10〕岂非非之为欤:难道不正是这样吗?

〔11〕洪洞:今临汾市洪洞县,为王铎祖籍。

此段用白话文解读即为:

我在18岁时,从河南孟津越过中条山来到河东书院读书学习。回忆起当时与同窗好友登上中条山顶眺望,这一带树林茂密,气象非凡。今年我已年近50,登上孟津乡里崝嵘山顶端,恍惚间又仿佛看到30年前过中条山时的情景,此情此景久萦心头,于是就书写了这幅字来劝勉自己。人生在任何时候都应当充满朝气和信心,难道不正是这样吗?

乙卯年洪洞县王铎

这段文字表达了王铎对青年时期求学经历的回忆,体现了他对河东山水的眷恋之情。关于这件作品的材质尺寸及收藏地,有两种说法,一说藏广州艺术博物院,一说在日本。一说为纸本立轴,纵189厘米,横42厘米。一说是绫本,纵252厘米,宽55厘米。确切记载王铎此条幅书于崇祯十二年(1639年),时年48岁。

王铎书法成长变化

根据傅山评价,王铎书法40岁前还在大量临习古人,他以深厚的传统功底为根基,初具个人风格,40岁后熔铸诸家,随着岁月沉淀不断蜕变,而最终形成纵横捭阖,大气磅礴的独特风格,自成大家。结合相关资料,我们可以看到王铎不同时期学书的历程和风格面貌。

1.早年积学阶段(40岁前):专精二王一脉,尤重《圣教序》,兼习《淳化阁帖》,王铎曾谈到:“《圣教》之断者,余年十五,钻精习之。可见逸少之书与《淳化帖》玄微浑化,信学书者之潭奥矣。”求学于河东书院期间,更是精进不止。这一时期书法风格精巧规整,笔法细腻,尽显传统帖学的严谨功底,傅山所言“四十年前字极力造作”便是此阶段的写照。

2.中年求变阶段(40至50岁):根基“二王”同时,取法虞世南、张旭、颜真卿、怀素、米芾诸家,并涉篆、隶、楷,在透彻领悟前人书迹的基础上,自我风格更强烈,笔力渐趋雄健,章法开始追求奇险,字形欹正相生,此阶段作品“笔鼓宕大而势峻密”的特质尤为明显。

3.晚年成熟阶段(50岁后):达到“无意合拍”的化境,笔法老辣苍劲,墨法枯湿浓淡对比强烈,章法大开大合,气势磅礴,遗貌取神、抒发性情,形成独树一帜的雄奇风格,尤其在仕清后,生命最后7年“人书俱老”,成为“唐怀素后第一人”的核心佐证。

《忆过中条山语轴》作品的书法特征与整体风格面貌

《忆过中条山语轴》是王铎48岁所书,也是中年阶段的鼎盛之作,从书法内容和书法风格上来讲无疑是王铎的代表作。

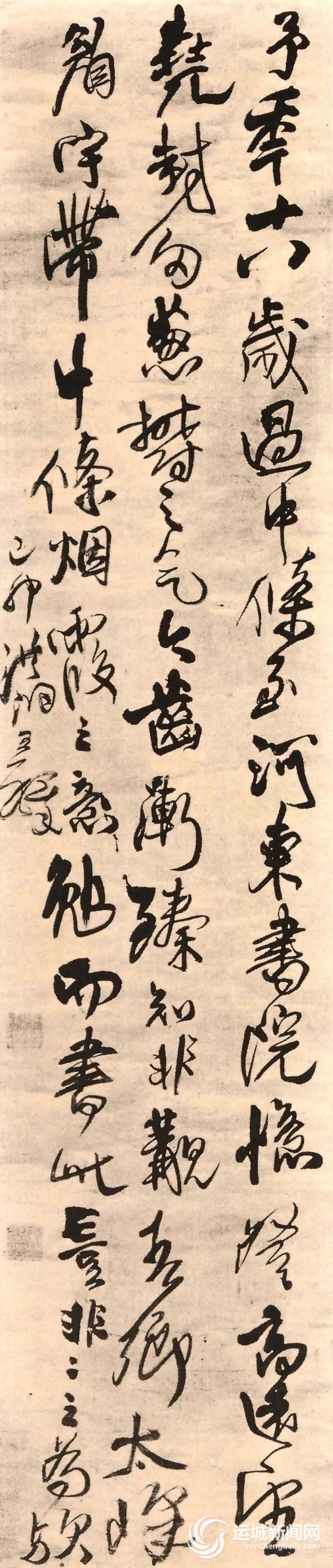

王铎《忆过中条山语轴》书法

笔法:以中锋为主,兼用侧锋,转折处棱角分明,提按顿挫节奏感极强,线条遒劲有力,如“健笔蟠蛟螭”,尽显骨力。粗细变化明显、粗笔厚重,“十八”二字凸显,细笔灵动,“登”“封”“多葱郁之气”数字神采奕奕,如锥画沙,力透纸背。

结字:字形大小错落,欹正相依,或东倒西歪或头重脚轻,“年”“至”“烟”“霞”充满意趣,“河东书院”四字摇曳多姿,成为整幅字眼。结字疏密对比鲜明,打破传统规整格局,却在奇险中暗藏平衡,展现出极强的空间驾驭能力。

章法:纵势贯通,行距紧凑却不拥挤,字与字、行与行相互呼应,气脉连贯,王铎善运用字组,“过中条”“登高远望”“葱郁之气”形成一阵阵波澜,整体气势雄浑,兼具豪迈与细腻,将对故乡的眷恋之情融入笔墨张力中。

墨法:善用涨墨、渴墨,“高远”“尧封”“中条”“勉而”着墨厚重,多处浓淡交替,层次丰富,为作品增添了苍润生动的质感,足见依依之怀,强化了情感表达。

王铎书法的主要特点

取法高古且创新:王铎博学好古,尊羲献、溯篆隶、取唐宋,各代书法精华无不纳入其师法之中,学米芾有乱真之誉。但他又不局限于古人,而是在继承的基础上大胆创新,将魏晋笔法与汉碑金石气结合,首创实线连缀技法,他将立轴形式发展到极致,创作形式多样,得心应手,对中国书法技法的完善和风格创新做出了重要贡献。

笔法雄健多变:王铎的书法笔力雄健,用笔沉着痛快,纵横跌宕,收放自如。他的线条遒劲苍老,含蓄多变,于不经意的飞腾跳掷中表现出特殊个性。

结构奇崛险劲:结字敢于造险,往往以偏旁易位形成高低,正斜夸张变化,大胆运用留白与密集笔画的对比,营造出疏可走马、密不透风的戏剧性效果,在结构处理上具有强烈的构成意识,空间的切割完全具有次序观念。

节奏跌宕起伏:节奏表现为点画、结构和章法中的长短、轻重、缓急等。通常是三笔一停,两笔一断,连有断,断中存连,连断互用。但这并不是简单机械性的重复,点画中仍有粗细、快慢、浓淡的变化,这种变化使得他的作品以波浪式的节奏而推进,气韵生动,变化无穷。

风格雄浑豪放:王铎的行草书恣肆狂野,挥洒自如,表现出撼人心魄的雄浑气势,极富感染力。马宗霍称“明人草,无不纵笔以取势者,觉斯则纵而能敛,故不极势而势如不尽,非力有余者未易语此”,他的草书在狂放变幻中又能保持冷静、有条不紊,出新意于法度之中,收奇效于意想之外。

王铎的卓绝书艺缘于勤奋。王铎在练习书法上面有深厚的传统功底。王铎自述,余年十五,钻精研习《圣教序》,并且他通临《淳化阁》帖数部,非常人可及。王铎每日写1万字,自定自课,一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易。50年终日峛崺而不辍止,即使生病,仍疾力而书,可见他在书法上用功之勤。加之,王铎自幼饱读诗文,才思敏捷,落笔成文为诗,时富盛名,一生中创作的诗歌超万首。他钟爱杜甫,诗风深受其影响,沉郁苍劲,与书风相通。他的文稿文献书艺交相辉映,文学素养、文化禀赋超群,终使之成为一代宗师。

王铎书法的创新和贡献

1.矫正帖学末流,重振帖学精神:打破赵孟頫、董其昌以来帖学的柔媚之风,以雄强笔力重振帖学精神,回归二王帖学的雄浑本源,被沙孟海誉为“书学界的中兴之主”。使帖学在明清之际重焕生机。

2.启发碑帖融合,拓宽了书法审美:其将帖学的灵动与碑学的雄浑结合的尝试,为后世碑帖结合的书法路径提供了重要借鉴,影响了傅山、吴昌硕、林散之等大家。

3.行草书新风,成为明清高峰:独特的“欹正相生、大开大合”章法布局中轴线摆动,轴线连缀技法,摇曳多姿,拓宽了行草书法的表现力,启功“五百年来无此君”的盛赞,精准凸显其在行草领域的标杆地位,至今仍是书法学习者研习行草的重要典范。

4.入古出新,解决了小字变大字的技术难题。他在临帖时的意临重构经典,对于后世学习和临摹古代书法具有重要的启示和意义。

5.独创涨墨法拓宽了书画创作维度。林散之曾直言王铎涨墨是我师。尤其是王铎善用宿墨、涨墨,他信笔挥洒,大胆泼辣,酣畅淋漓。书法雄奇浪漫,变化莫测,飞腾奔放,擒纵自如,而苍老劲健,被誉为“神笔”。

6.引领现代书法展览潮流。当代国展,王铎书风极具视觉冲击力,长盛不衰,一代代书法爱好者朝夕临摹,专业院校及专家理论学术研究成为专门重大课题,成果斐然。

7.王铎书法在国际影响巨大,备受推崇。韩国、朝鲜、日本、新加坡等国家书家酷爱王铎书法,尤其在日本声誉鹊起,受到高度评价,称后王(王铎)胜前王(王羲之),日本现代书界墨象派以王铎为模板和榜样,创出了抽象墨块书法。

8.书文双璧,丰富了艺术宝库。王铎晚年将自己创作的《擬山园帖》《琅华馆帖》《日涉园帖》《论书文歌》《二十帖》等摹勒刻石,镶置中室四壁,可谓浩浩荡荡“文化工程”传留后世。并嘱咐子孙后代如衣食不足时,亦可拓卖字帖,以济温饱。为后人留下一笔宝贵的精神财富,也极大丰富了中国书法艺术史。

书坛大家对王铎书法的评价

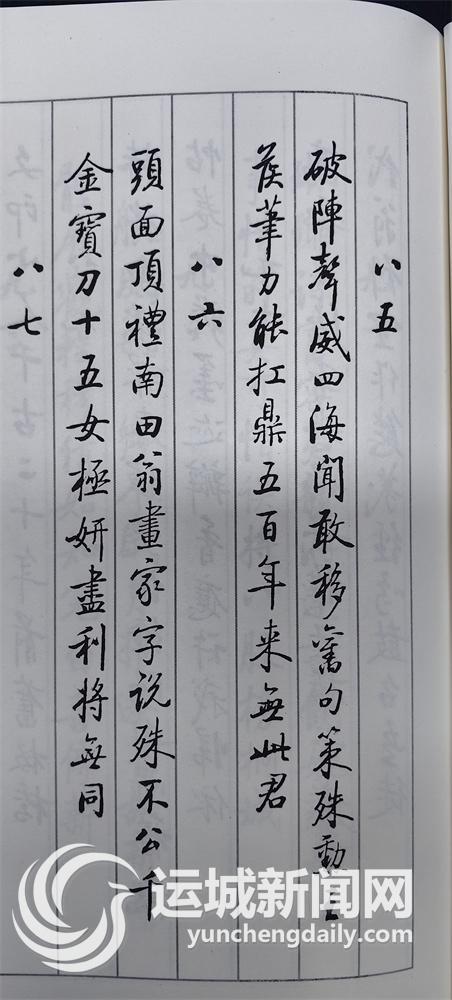

48岁时,王铎说:“我无他望,所期后日史上,好书数行也。”他的愿望得到了实现,清初书坛,王铎书法就影响甚广,北京及山东、山西、秦、豫等地,凡学书者均以王铎为宗主。明清到近现代,诸多书法大家对王铎评价非常之高。傅山说:“王铎40年前字极力造作,40年后无意合拍,遂成大家。”康有为说:“宋人讲意态,故行草甚工,米芾得之,后世能学之者惟王觉斯耳。”又说:“笔鼓宕大而势峻密,真元明之后劲。”吴昌硕有诗称赞王铎:“归前突兀山险峨,文安健笔蟠蛟螭。有明书法推第一,屈指匹敌空坤维。”称赞王铎是明代书法以来是第一位的。沙孟海说:“王铎一生吃着二王法帖,天分又高,功力又深,结果居然能得其正传,矫正赵孟頫、董其昌末流之失,在于明季,可以说是书学界的中兴之主了。”当代草圣林散之十论王铎,他其中谈到“觉斯书法自唐怀素后第一人。”启功先生对王铎雄强书风也顶礼膜拜,他说:“王侯笔力能扛鼎,五百年来无此君。”又说:“字字有来历,而笔势复极奔腾者,则应推王觉斯为巨擘。譬如大将用兵,虽临敌万人,而旌旗不紊。且楷书小字,可以细若蝇头;而行草巨幅,动辄长逾寻丈,信可谓书才、书学兼而有之,以阵喻笔,因一世之雄也。”对王铎的书法赞叹不已。

启功论王铎书法

与名垂青史、忠肝义胆的颜真卿相比,有正统儒家思想而降清的王铎心理压力极大,精神尤为痛苦。他的书法是矛盾的心情、郁结的怨气和倔强的战书,成为宣泄情感的重要渠道。其书法艺术勇破陈规,任情表达,成为悲情宦海人生的笔墨狂欢。众所周知,明朝末期,朝廷腐败、软弱、残暴、昏庸,社会矛盾激化,加上自然灾害,各地起义动乱层出不穷,世风每况愈下,王铎曾公开自己的观点:“孰肯以其身徒劳于是非黑白混淆之事,殉节昏君起弘毅?”王铎留存于世的书法作品,相当数量都在书写杜甫名诗,忧国忧民的情怀和壮志难酬的郁闷由此可见。我们得知他内心的煎熬和无奈。好在书法和诗文成就了王铎,使他终究在中国艺术史上留下绚烂的不朽篇章。

作为王铎48岁的巅峰之作《忆过中条山语轴》,它既是王铎将生命体验融入艺术创作的结晶,也是他个人情感、艺术追求和人生阅历的外化,既具有历史价值、艺术价值、文献价值,又是有十分深厚文化内涵的经典作品,充分体现了王铎对人生的反思和感悟。通过回忆青年时期翻过中条山在河东书院求学的美好经历,表达了对时光流逝的无限感慨,对寻求人生真谛的积极思考。作为河东书院培育的杰出人才、书法巨擘,王铎成为闪耀在中国文化史上和艺术史上的璀璨明星和影响地域文化的闪亮名片,其执着于艺术的精神,为当代人提供了坚守文化、追求极致的精神指引。《忆过中条山语轴》书法煌煌名作也将王铎的情感和中条山河东书院紧紧连在一起,成为流金岁月的永恒的记忆。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。