来源:运城晚报时间:2025-10-15

□朱青龙

国庆中秋假日的余温尚未散尽,一个午后,风裹着湿冷掠过绛州府署衙的飞檐,檐角铜铃轻响,恰好撞碎了萧瑟秋日的寂静——情景剧《薛仁贵衣锦还乡》正于此间拉开帷幕。

穿过仪门便是署衙大堂,脚下玻璃甬道清晰映出千年历史的纹路,仿佛踩在时光的断层上。忽而宽阔的玻璃平台上鼓点骤起,《繁梦绛州》衣袂翻飞,《与妻书》柔情婉转,《转花碟》巧劲灵动,《绛州锣鼓》铿锵有力,轮番在眼前上演。游客们看得如痴如醉,冷秋里的古衙,因这一场场演出鲜活起来。

待踱进绛守居园池,又是另一番景致:残荷覆在池面,枯瘦枝丫映着灰蓝的天,洄莲亭内古筝悠扬,演员们在亭台间演绎古人闲趣;子午梁上、嵩巫亭畔,透过表演,仿佛看见欧阳修、范仲淹、梅尧臣等北宋诗人雅集的身影——彼时文人墨客聚于此间,或临池赋诗,或凭栏论道,酒香、墨香与荷香缠裹着清风,成了绛州千年文脉里最温润的一笔。

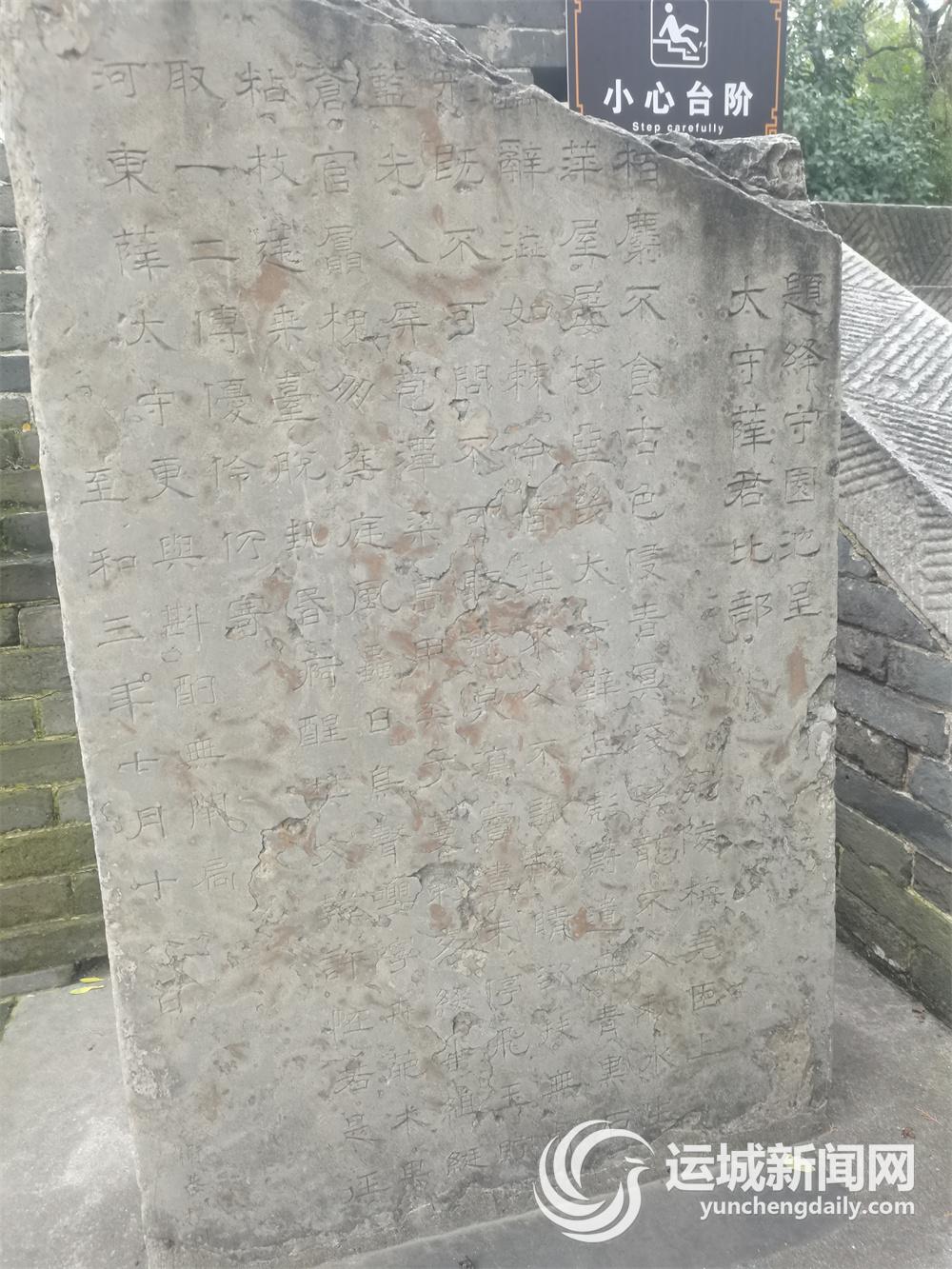

在园池的亭台间漫步,感受着古人的闲趣,不经意间,子午梁西北角,一座已经风化斑驳的残碑(右图)映入眼帘。石碑为石灰石质,圆首长方形,左上角已残缺,露出斑驳的石痕;残碑高120厘米、宽63厘米、厚17厘米,碑面虽有风化,13行隶书却仍见筋骨,每行18字的规制整齐严谨,字迹间藏着北宋隶书的端庄和雅正。细辨碑文,碑右“题绛守园池呈太守薛君比部”12字清晰可辨,落款“至和三年七月十八日”更将其年代定格——那是公元1056年,距今已近千年。

我们惊喜地发现,这通残碑的撰文者,竟然是北宋文坛举足轻重的梅尧臣。梅尧臣(1002~1060),字圣俞,宣城(今安徽宣城)人,一生仕途坎坷,历任州县小官,晚年才得入京城任尚书都官员外郎,却始终以诗为志,其诗风质朴自然,被誉为宋诗“开山祖师”。他与苏舜钦齐名,时称“苏梅”,连欧阳修都曾叹“诗家独爱梅尧臣”,其作品集《宛陵先生集》收录诗作两千余首,成为研究北宋文学的重要文献。而他与绛守居园池的渊源,便藏在这通残碑的诗文中——彼时他尚未入京任尚书都官员外郎,途经绛州时被园池的清幽景致打动,遂作此诗赠予时任绛州太守薛氏,既赞园池之美,亦抒文人情怀。

俯身细品碑文,残存的字句更显珍贵。首句“□柏麝不食,古色侵青冥”,虽首字残缺,却能想见园中古柏苍劲、枝干直逼云天的模样;“浅沼龙不入,秋水生□萍”,勾勒出秋日池沼浮萍轻漾的闲趣;“悬泉泻宝昼未停,飞玉贮蓝光入屏”更将泉水飞溅、波光映屏的景致写得鲜活灵动。“苞潭梁岛甲癸丁,蔓刺交缀重组艇”绘园池布局之巧,“苍官凤槐朋在庭,风虫日乌声嘤哼”摹庭院生机之盛,末句“仍寄河东薛太守,更与斟酌无闲扃”则以谦和之语收尾,尽显文人雅致。

再将核心诗句译成白话,更品出其中意趣:“园中的老柏连麝香都不愿沾染,苍古的绿意直侵高远的云天;浅浅的池沼连蛟龙都不来栖居,秋日里只生出几片浮萍。悬挂的泉水如珍宝般日夜流淌,飞溅的水珠似白玉落入青蓝色的画屏。登上高台便褪去暑热,连昏沉的病痛都随之消散,我还将此诗寄给河东薛太守,愿与您一同推敲,不必紧闭园门独享此景。”

这诗不仅是梅尧臣个人情怀的写照,更与欧阳修、范仲淹题咏绛州园池的诗作共同构成“绛州诗群”,成为研究北宋园林文学的重要文本。诗中“壁上丹青”“黑石镌辞”等句,更印证了绛守居园池作为文人雅集之地的历史功能——这里不仅是官僚休憩之所,更是文人交流的平台。抚摸着碑上斑驳的字迹,再看园中演员演绎的古人雅集,竟恍觉千年时光在此刻重叠。千年后的今日,残碑依旧,诗韵留存,倒与园中的秋景、演出相映成趣。

古老的府署衙、园池、残碑,借情景剧等新手段与玻璃甬道的巧妙布置引人入胜。新绛以“古景新演、文物共生”的模式,为运城“何以向新”提供了生动的范例,更让我们看到了传统文化传承与创新的无限可能。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。