来源:运城日报时间:2025-07-03

本报记者 游映霞

初夏六月夜晚,窗外蝉鸣阵阵,又到一年毕业季,运城学院美术与工艺设计系的画室灯火通明。

数位屏前,2021级美术学专业学生彭佳淇伏案创作。光晕洒在工作台,泛黄照片、扫描的旧账本,以及数十个修改文件整齐摆放。和所有毕业生一样,她全神贯注地雕琢着自己的作品,握着压感笔思索,脑海里满是老共产党员张健民的12本泛黄账本。

五个月前构思毕设时,彭佳淇被作家刘涛所著的《健民的账本:1953-1993,一位老共产党员的数字人生》深深吸引。账本里没有惊天动地的事迹,只有柴米油盐的记录,却写满了一位老党员41年如一日对党性和信仰的坚守,还有对人民的承诺。

如今,这些跨越近半个世纪的手写账目,正通过数码版画与版画语言相结合的形式,在一幅幅插画中诠释初心,实现了两代人之间一次深刻的精神对话。

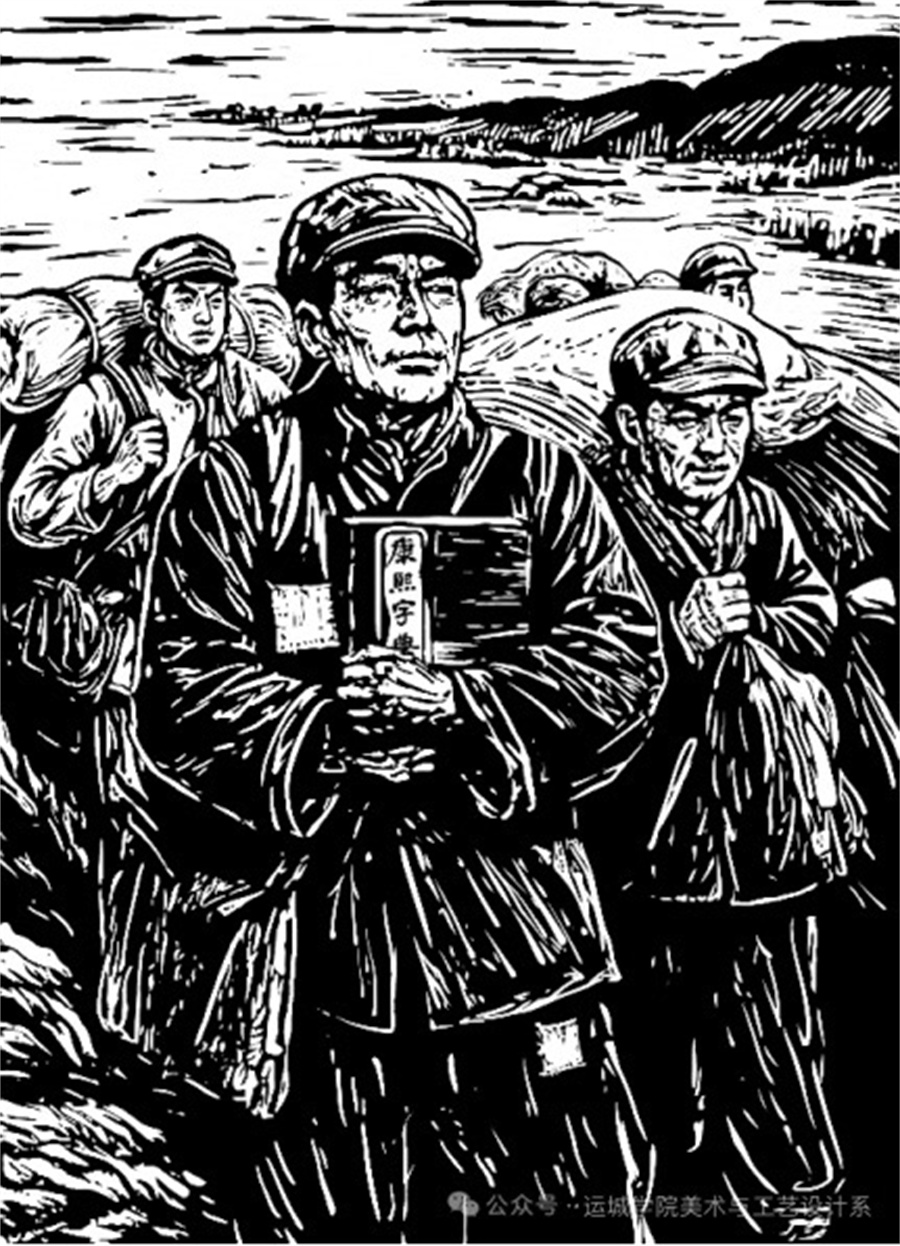

数码版画《抱典行军》

抗战时期,张健民一直携带着半套《康熙字典》行军。

初心的生活半径

“我对党员的记忆始于童年。”2011年,家乡临汾侯马的省级文保单位彭真故居修缮,上小学的彭佳淇参加了奠基仪式。彭真在烽火年代中坚持真理、心系群众的故事,让课本里“老一辈革命家”的形象在她小小的心中开始清晰起来。

2015年,作家刘涛在太原南宫旧书市场偶然购得十二册泛黄本子。密密麻麻的墨迹间,记录着1953至1993年间最琐碎的生活:买煤油2毛3,购《毛泽东选集》1块8,为灾区捐款5元……这些数字的主人,是历经牺盟会、决死三纵队烽火的原太岳区干部张健民。中华人民共和国成立后,他历任省委统战部办公室主任、秘书长,省政协副秘书长等职,依然用最朴素的方式延续着记录:41年中购入书籍报刊5137册,在烟盒纸上反复誊抄《青松》,病重时仍颤抖记下党费明细。每一笔开销、每一次誊写,都在刻画共产党人“忠诚、清廉、勤俭”的精神底色。

刘涛与作家张宏伟历时8年,走访亲友、查阅档案,将零散墨迹汇集整理为《健民的账本》出版,便在学界与读者间激起回响。

当彭佳淇在电子书平台读到《健民的账本》,瞬间便被“击中”:老人婉拒组织照顾;三年困难时期全家11个孩子,月食20斤粗粮,却始终恪守“不拿公家一粒米”的原则。坚持原则,不让子女沾光,“走后门”,认为国家给待遇不能惠及子女……这些细节与她儿时在彭真故居看到的“旧布鞋”“泛黄书信”形成呼应,“原来不同年代的共产党员,都在用相似的方式诠释信仰”。

曾几何时,“老党员”于她只是课本里的画像,“红色精神”是标语上的符号。而此刻,泛黄的账册成了最鲜活的“初心备忘录”。忠于国家、清正廉洁、勤俭持家……这些词在账本里有了体温。“他无论晴雨,总亲自打扫供十几户人家使用的公共水池。那一刻突然懂了,原来,他们不是天生的英雄,是把‘该为百姓做的事’当成了吃饭喝水。”彭佳淇意识到,这种扎根日常的精神叙事,弥足珍贵。

于是,她决定以《健民的账本》为毕业课题,决心用图画描摹这份初心。在导师张文菊指导和支持下,她与作者深入对话,最终确立“生活账里见初心”主题,精选12个故事进行艺术转化。

为何选择数码版画?“数码木刻技术,既保留年代质感,又契合当代视觉传播需求。”彭佳淇解释,“图像比文字更直观,更贴近精神内核。”她想要大家看到,平凡生活中的坚守,正是红色基因最生动的模样。

数码版画《公车慎私》

原本作为奖品的自行车从未私用,张健民推着瘪胎的自行车走五里路,将车送回单位。

信仰的郑重书写

“一位优秀共产党员以点滴行动诠释党性与初心。”彭佳淇将创作主题定为“日常见崇高”,通过买菜记账、修补衣物、街头求知等生活场景,让党员品性自然流露。

12幅画依“个人修养—家庭实践—社会担当”的逻辑展开,既呈现个人精神成长,也展现其公私分明、克己持家的家风,以及在邻里互助、廉洁奉公中的社会担当。

具体来说,她以三重逻辑转化张健民形象:从“记账人”到“信仰践行者”,借日常记录与学习,让廉洁奉公成为生活习惯。从“家庭榜样”到“社会标杆”,通过价值传递与社会担当,将廉洁精神从个人延伸至社会。

创作,始于漫长而严谨的考证。在张文菊教授帮助下,她与《健民的账本》作者刘涛深入沟通,刘涛点明,“账本的价值,正在于它是一个共产党员‘把初心写进生活’的真实记录”。这句话照亮了她的方向——不刻意挑选“高光时刻”,而是聚焦褶皱里的日常,可以是书房堆叠的书,还可以是缝补袜子的针脚、拒绝徇私的手势。

获得珍贵的一手素材后,她反复研读原著,走访党史专家,捕捉真实的历史质感。为还原时代风貌,她踏遍运城古旧市场,收集老布料、旧图片,系统研究20世纪50至90年代的服饰纹样。扎实的积累为作品注入真实的触感。

众多素材中,张健民行军时舍弃行囊、仅携半套《康熙字典》的故事最令她触动,“老党员们对精神食粮的珍视远超物质需求。”临汾彭真故居的发现令她难忘:窑洞老墙上1936年的标语痕迹,引出一段往事——佃户王大娘的牛被地主抵债,彭真先生连夜赶去,掏出五块银圆道:“先赎牛,咱穷人得抱团。”他随即串联佃农成立农协,核算地主盘剥账目,带着红手印状纸步行百里请愿。最终地主退还租子,牛归原主。如今故居展柜里,仍陈列着当年农协记账的算盘。

“老党员都在用最朴素的方式,践行对人民的承诺。因此对历史细节的雕琢要更仔细,让时光里的精神再现。”彭佳淇说,完成这系列作品既是对先辈的致敬,更是对信仰的郑重书写。这份初心还指引着艺术形式的选择。

广泛研习版画后,她最终借鉴张漾兮木刻《咱们的故事来了》的艺术手法。通过强烈黑白对比塑造时代质感,黑色渲染时代沉重,白色凸显人物与关键细节,增强画面冲击力。

在画面呈现上,账本、钢笔、书籍等核心物品反复出现,形成暗线。她运用刀刻留白技法突出关键元素,如《庆功直言》中站立身影的轮廓光,使各历史片段在保留质感的同时,达成视觉焦点的连贯统一。

数码版画《缝袜传俭》

张健民经常坐在小板凳上缝补袜子,告诉孩子们勤俭节约是生活的优良传统。

传承的红色精神

六月,运城学院美术馆,美术毕设作品展现场。

在灯光照亮的12幅特殊的毕业作品前,画面里的补丁、账本、褪色的中山装,带着历史温度吸引了不少师生驻足。青年教师闫女士轻叹:“以前的人生活条件不比现在,依然有崇高的信仰,恪守党的原则,让人佩服。”线上,校园公众号推送的创作故事刷屏,作品迅速成为校园文化焦点,激发着青年群体对红色基因的深层思考——精神传承,原来可以如此贴近生活。

展览的热烈反响,印证了艺术表达的穿透力。从泛黄账本到鲜活画卷,彭佳淇完成的不仅是一次跨越时空的对话,更摸索出一条让红色基因可感可触的传承路径。她的作品,为青年理解信仰提供了新的视角。越来越多的人对“老党员”有了深刻的了解。

上图为彭佳淇为观众介绍美术作品内容。

作品里,彭佳淇想让观众注意到“会说话的细节”。“衣襟上的补丁最想被观众看见”。木刻时用刀痕拧成乱麻,像他算不清的“吃亏账”。书中提到,张健民把布票全换成棉絮给洪灾乡亲,自己褂子补到领口发脆,却摸着补丁笑称“这是光荣章”。为了表现中山装的补丁,她将丙烯颜料调出七种不同的灰,用细笔反复晕染出布料的磨损痕迹。

“每一笔落下,都像是在与张老先生对话。”彭佳淇感慨。创作不仅是技艺的淬炼,更是一场精神的洗礼。”最初她只是将其视为一次专业实践,然而随着创作的深入,她逐渐理解了“生活账里见初心”的深刻内涵。“以前觉得廉洁是个宏大的概念,现在才明白,它就藏在拒绝特殊待遇的坚持里,藏在省吃俭用买书的执着中,藏在每一个平凡日子的坚守里。”

老党员们用生活账本写下的初心,让她笃定了创作方向。“最大的收获,是知道该往哪儿画了”。说到这里,彭佳淇的目光亮了起来,“以后要画更多红色题材,让党员信仰被更多人看到。”她盼着作品能告诉更多人,信仰从不是惊天动地的壮举,在凡人凡事的烟火里,是千万个“小家”里长出的“大家”情怀。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。