来源:海南日报时间:2024-10-09

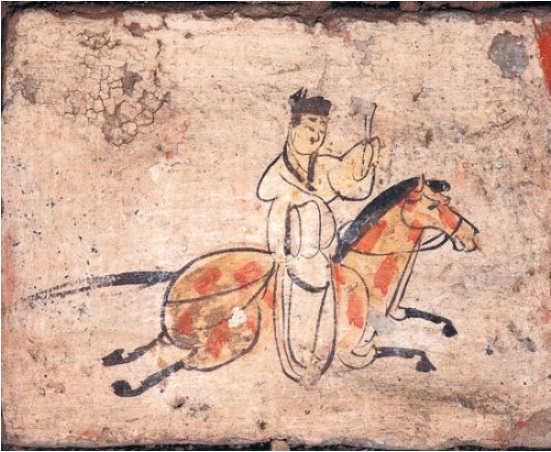

“驿使图”壁画砖,出土于嘉峪关新城魏晋墓葬群5号墓前室北壁东侧,现藏甘肃省博物馆。砖长35厘米,宽17厘米。

无论是期待已久的网购商品,还是亲友从异国他乡寄来的一张明信片,在签收它们的一瞬间总能让人感到愉悦。随着邮政行业的发展,收寄物品已经成为人们日常生活的一部分。

实际上,邮政活动在古代中国就已经产生并发展成为一个行业。邮政的历史从何而起,历朝历代的人们如何收寄物品,是靠“飞鸽传书”还是“龙门镖局”?今天让我们搭乘时光穿梭机,一起去探究古代邮事。

古代版的“特快专递”

在古装剧里,我们经常会看到这样的场景——君王正临朝议事,突然一名士兵一边大声喊报一边飞奔入殿,手持一份“八百里加急”送来的战报。

“八百里加急”的说法并非完全是艺术加工,那可以说是古代版的“特快专递”。

中国邮政事业起步很早,在甲骨文里就有驿传系统的相关记叙,说的是各地发生的“新闻事件”,会定期通过这个系统报告给殷王。发展到周朝,各地道路拓宽,通达全国的交通网络初步形成,这为邮政事业的发展创造了条件。当时,朝廷任命“行夫”,由其负责管理各邮递驿站,并对他们提出了“虽道有难,而不时必达”的要求;派“野庐氏”主持交通设施建设和维护工作,指导督促各地在交通主干道两侧种树,每隔一段挖掘水井、建造“宿息”,供“邮递员”歇脚休息。

对于这段历史,《周礼·地官司徒》中有相关记载:“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食;三十里有宿,宿有路室,路室有委。”《国语》的记载略有不同,“十里有井,二十里有舍”。无论是“庐”“宿”,还是“舍”,其主要职责都是传递文书、运转货物、接待官员等。

到了春秋时期,各诸侯国纷纷建立类似驿站的机构,只是叫法有所不同——齐国、郑国叫“遽”,晋国、楚国叫“驲”,也有一些诸侯国叫“传”。这些机构主要负责传递政令和军情,直至战国时期才开始出现为平民百姓服务的私人邮政系统,且发展十分缓慢。

隋唐,古代中国迎来邮政行业发展的第一个高峰。据专家统计,唐玄宗时期,全国约有1600多个驿站,从事相关工作的“邮递员”达两万多人。他们承运的物品范围拓展至水果、水产等生鲜品类,由此可见当时的物流运输效率之高、速度之快。大家熟知的诗句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”就是最好的佐证——在那个没有冷链技术的时代,南方的荔枝经“邮递员”马不停蹄地运送,送达杨贵妃手中时仍滋味不改。

杜甫吐槽“生鲜专递”

因为运送的主要是政令和军情,或达官显贵的信件和物品,古代中国的邮政行业甫一诞生就对时效有着非常高的要求。

早在秦汉时期,官方就有明确规定:短途邮寄一般使用“步递”,“邮递员”每个时辰平均要走10里路,所承运的信件和物品必须当天送完;中长途邮寄一般使用“传车”,这种车每天最多可以行驶200里~300里。急件则要用快马专门运送,速度最快时能达到“日行四百里”。

宋朝开设了“急递铺”,负责“急递”的马儿,脖子上配有铜铃,疾驰时会发出叮当声,以警示路人注意避让,毕竟耽误了送信时间就有可能犯下“贻误军机”一类的杀头大罪。有趣的是,在《西游记》里,孙悟空曾吐槽自己整日来回奔波,说的就是“比急递铺的铺兵还甚”。

清朝战火不断,为保证军情信息快速传递,邮政行业进一步提速。一旦前方有紧急军情要报,每个驿站都派出快马接力,以日行800里的速度飞递军情。这大概就是我们在电视剧里看到的“八百里加急”送信的场景了。这样的工作效率,三藩之乱时,军情从西南送到京城,5000多里的路程仅走了9天;施琅收复台湾的消息从福建传到京城,也只用了短短7天时间。

值得一提的是,清朝出现了首家经官方认证的镖局。后来涌现的各类镖局接单范围很广,包括信镖、票镖、银镖、粮镖、物镖、人身镖等,功能颇为齐全。镖师们不仅要武艺高强、胆大心细,还要既同绿林有来往、又同官府有关系。

效率的提高,让“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”不再是个例。

同样是在唐代,平原郡的螃蟹十分有名。为给皇室进贡螃蟹,百姓捕到螃蟹后会立即用毛毡包裹好,然后快马加鞭、昼夜兼程,确保螃蟹运抵长安时仍然鲜活。明朝皇室特别喜欢吃鲥鱼,于是官方在南京开办了鲥鱼厂,每年鱼汛来临时便征发渔户捕捞鲥鱼,安排贡船沿着大运河昼夜不停地行驶,要求六月底前务必送到御膳房,以保证鲥鱼能在七月初一的太庙祭祀上亮相。

当然,在当时的社会条件下,这样的“生鲜专递”也有劳民伤财之嫌。唐代诗人杜甫曾作诗讽刺:“忆昔南海使,奔腾献荔支(枝)。百马死山谷,到今耆旧悲。”清代官员沈名荪曾在《进鲜行》中感慨:“三千里路不三日,知毙几人马几匹。马伤人死何足论,只求好鱼呈至尊。”由此可知,要寄这一类的“生鲜专递”,除了要有道路交通的优化、邮政驿站的密布,还得有不计成本的投入,这绝非一般老百姓能承受得起的。

古代“邮递员”不好当

同样是因为涉及政令、军情,历朝历代均要求邮件必须严格按程序进行交接传递,如有遗失必须第一时间上报官府;同时,实行严格的邮件保密措施。

比如,秦朝的文书写在竹简上,邮寄前要捆扎结实,还要在绳结处封泥并盖上印玺。发展到清朝,“重封入递”“木匣入递”“绢袋封发”“汇总封发”“长引隔眼”等保密措施层出不穷。寄送奏折等重要文书时,人们还会使用“封桶”“报匣”“夹板”等封套,这不仅给文书上了双保险,签收拆件时也颇具仪式感。

如果“邮递员”玩忽职守,出现私拆、损坏、泄密、丢件等情况官方会给予严厉的惩罚。《唐律疏议》规定:“诸文书应遣驿而不遣驿,凡不应遣驿而遣驿者,杖一百……诸漏泄大事应密者,绞;非大事应密者徒一年半。”意思是,不按程序交接文书者要受杖责,泄露机密者会被处以监禁甚至绞杀的惩罚。

除了要腿脚勤、能识路,还要守规矩、不出错,古代的“邮递员”可不好当。

宋朝以前,“邮递员”大都来自民间。比如,先秦时期,平民需要承担沉重的徭役和赋税,给国家跑腿当“邮递员”也是服徭役的一种。

到了宋太祖时期,朝廷开始“以军卒代百姓为役夫”,即用军卒取代百姓递送邮件,还专门设置了“递卒”这个岗位。如果你细看《清明上河图》,会发现这幅画上绘有驿站。画面中,驿站门前坐卧着数名兵卒,他们手边摆着几个公文箱,院内还有白马卧在地上,另有马夫手持缰绳斜倚一侧。

许多人不知道的是,历史上有不少著名人物曾踏足邮政行业。比如,孔子当过季孙氏家的“委吏”,负责接收邮件及仓库物品管理工作;汉高祖刘邦当过泗水亭长,工作职责之一就是管理文书的往来;明代心学大师王阳明曾被贬至贵州龙场驿当驿丞,也算是在邮政行业干过一段时间。不过,历史上最著名的“邮递员”,还得是明末农民起义军领袖李自成,他早年在银川驿当驿卒,因遗失文书丢了饭碗,后来才揭竿而起建立了大顺政权。

经济社会不断发展,邮政行业亦是日新月异。如今,得益于发达的互联网技术和立体交通体系,老百姓收寄邮件只需动动手指,便可享受上门服务,真正实现了“物畅其流”。

(《海南日报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。