来源:华西都市报时间:2024-09-03

□李雨心

古有历书所载:“斗指癸为白露,阴气渐重,凌而为露,故名白露。”进入白露,就意味着开启了仲秋的序章,此时夜晚渐凉,昼夜温差拉大,寒生露凝。

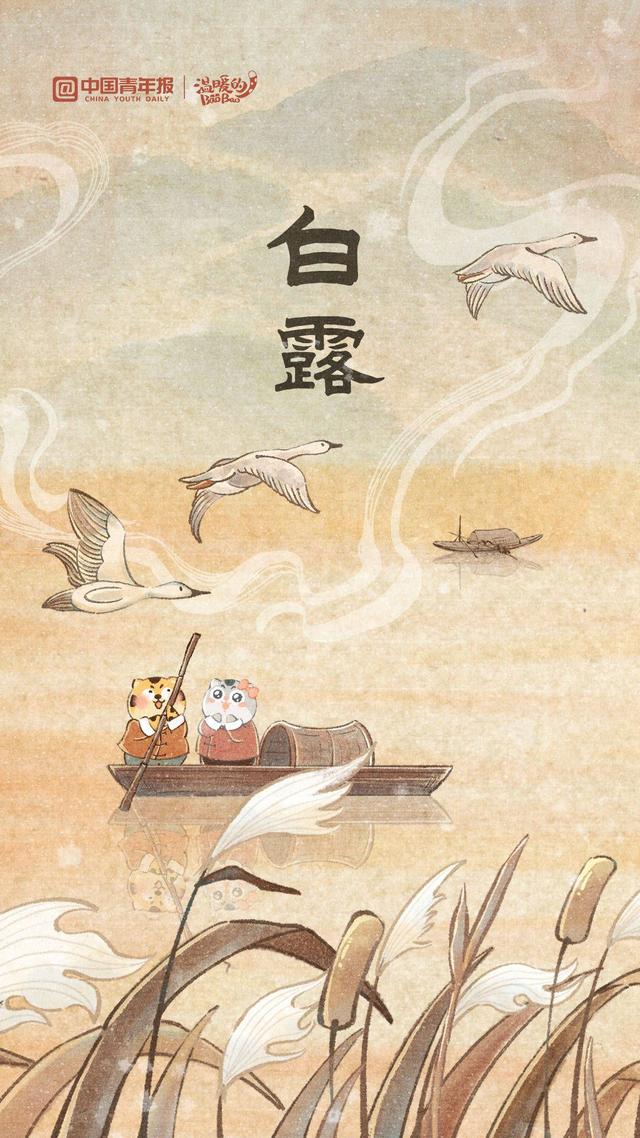

古代将白露分为三候:“一候鸿雁来,二候玄鸟归,三候群鸟养羞。”意思是,当此时节,白露后天气渐冷,雁鸭类等候鸟开始南飞迁徙过冬;玄鸟即家燕,开始集体朝南迁徙,寻找过冬的乐土;“羞”通“馐”,指粮食,金秋时节硕果累累,百鸟开始储蓄干果以备过冬。

从白露的物候中不难看出,古人从这一节气中观察到的,大多是候鸟的迁徙变化。鸟儿在仲秋的月明风清之时盘桓天际,似乎是给人们发送着关于气候变化的信号,提醒人们天气变冷了,准备迎接寒冷季节的到来。

“孟春之月鸿雁来,仲秋之月鸿雁去。”在古籍《礼记·月令》中,对鸿雁的迁徙有着明确记载。同时,翻开二十四节气中所包含的七十二个物候,其中有四个物候与鸿雁的迁徙相关,是出现次数最多的自然现象。于是,鸿雁也成了古时农家们判断农时和气候变化的重要依据,成为古代物候观测史上的重要生物标识,被古人作为节气征候。

鸿雁南飞北徙,本是自然界中的一种现象。但在古人的眼中,鸿雁春天北飞,秋天南往,恪守时节,年年岁岁,从不失信,于是赋予了鸿雁独特的文化意象。譬如,东汉许慎《说文解字》收录有“雁”字,五代时南唐徐铉、徐锴注解为:“雁,知时鸟。大夫以为挚,昏礼用之,故从人。”挚,又作“贽”,是指古代人们见面时所送的礼物。雁因守信,被人们当作信物相赠,成为古代大夫相见、男女相亲所用的礼物。

北宋文学家孙觉曾写下“鸿雁最知时,未逃罗与网”的诗句。可见鸿雁的守时守信也让古人颇为赞赏和推崇。鸿雁因南北迁徙这一候鸟习性,而引申出的文化意象,也成了中国传统文化中不可忽略的一部分。

“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。”在宋代词人李清照笔下,当她看到天边南归的大雁时,遥想着谁会将锦书寄来,在诗词中写下她不忍离别的一腔深情。从中还可以看到,鸿雁在古时也被视为书信往来的代表,更是关于爱情的象征。

在古代,鸿雁是书信的代称,常用“鸿雁传书”来形容书信往来。而“鸿雁传书”是一则来源于中国古代史学家作品的汉语成语,最早出自汉代班固《汉书·苏武传》。据载,苏武出使匈奴,十九年不得归。后汉匈通好,而匈奴却诡称苏武已死。汉使至匈奴,探得苏武确息,往见单于,称天子射猎长安上林苑,得一雁,足系帛书,言武在某一泽中。单于闻言,惊视左右,只好向汉使谢罪。于是,后人就常用“鸿雁”“雁书”等指代书信。

当身处仲秋的凉意中,古人抬头望见鸿雁,联想到其是否会带来家乡或好友的信件,自然会触景生情,生发出无限的忧思。所以,在不少古诗词中,鸿雁还寄托着游子对于家乡、好友的思念之情。古人借鸿雁南飞寄托离情别怨,抒发相思之情,期望鸿雁传书,表达对远方亲人和朋友的深切思念。比如王湾在《次北固山下》一诗中,发出“乡音何处达,归雁洛阳边”的感慨。杜甫的《天末怀李白》写道:“凉风起天末,君子意如何。鸿雁几时到,江湖秋水多。”

(《华西都市报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。