来源:团结报时间:2024-07-30

□户力平

俗话说“冷在三九,热在三伏”,三伏天最容易出现高温天气。

中国古代有关高温天气的记载较为模糊,最初把气温高于常年叫作“燠”,特别高的就称作“恒燠”。《汉书·五行志》便有“燠则冬温,春夏不和”“其燠,夏则暑杀人”的记载。此外,还有《说文解字》中“燠,热在中也”,《尔雅》中“燠,煖也”,《尚书·洪范》中“燠,火气也”等诸多记载。由此可见,两千年前的汉代已出现高温天气。明清时期,常以酷热、炙热、炽热、晴热、极热、炎暑、炎日、赤日、热伏等词语来记录高温天气。

据《中国灾害史》记载,华北地区明清时期三伏天出现过许多次高温天气。

明朝正统三年,“六月丁丑,炎暑炽热,都城门外少见路人,(护城)河水减半,草木遍黄,无以生机”。成化十六年,“时至四庚之日(二伏),暑热难耐,燕地皆赤日”“酷热已半月有余,炎日气(温)高”。万历二十八年,京畿“久旱酷热,诸谷焦枯,疫疠流行”。

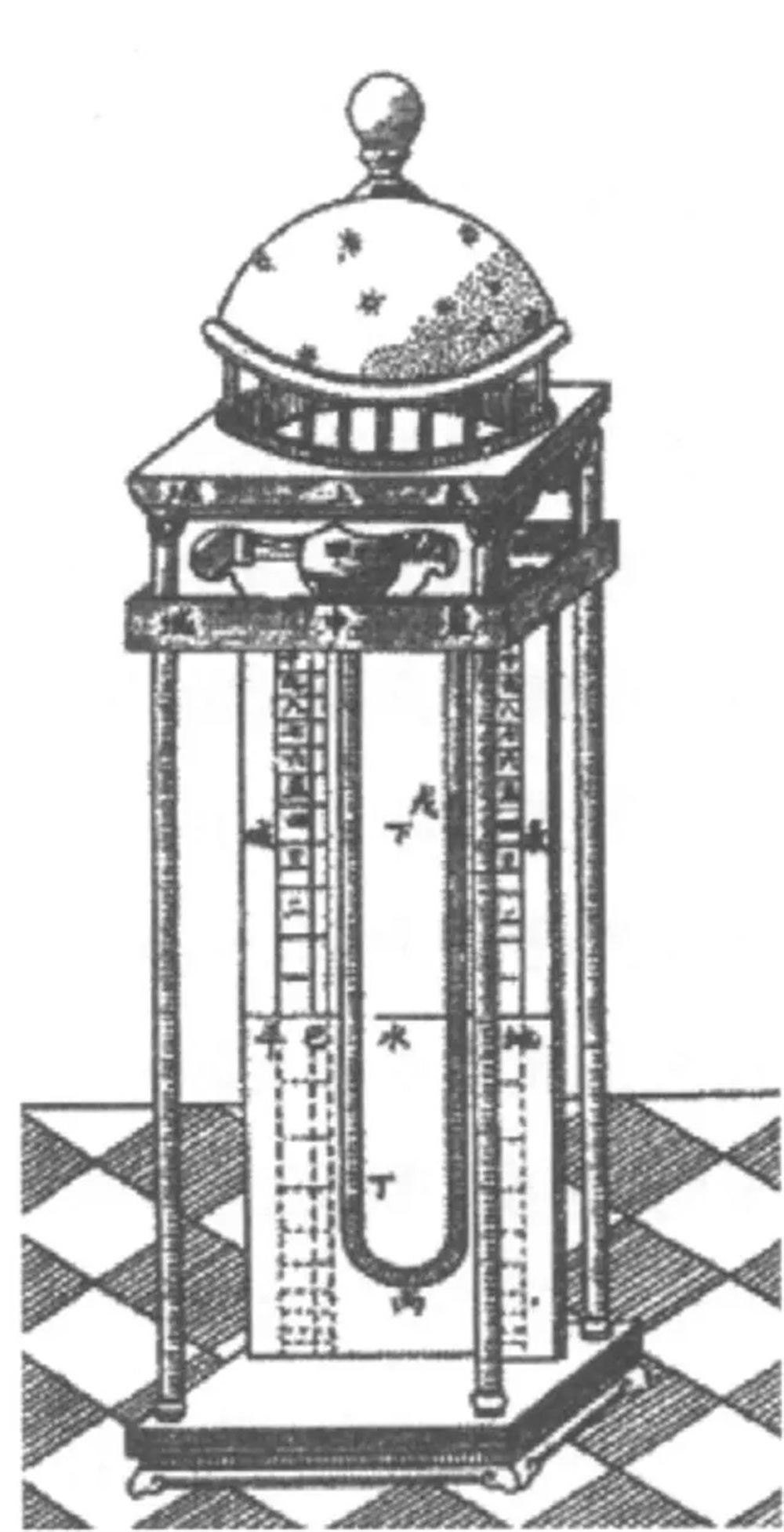

法国19世纪汽船式风雨表,中间烟筒侧面嵌温度计。清宫旧藏

清代也出现过数次伏暑酷热天气。清康熙十七年六月壬午“今日值盛夏,天气亢阳,雨泽维艰,炎夏特甚,禾苗重蒿,农事甚忧,六月炎暑,自京师至关外热伤人畜甚重”。

“摄氏度”是目前世界上使用较为广泛的一种温标,用符号“℃”表示,为瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯于1742年提出的。而今,气象学以日最高气温达到或超过35℃作为高温的标准,持续多日的35℃以上的高温天气则被称为“高温热浪”,也称“高温酷暑”。

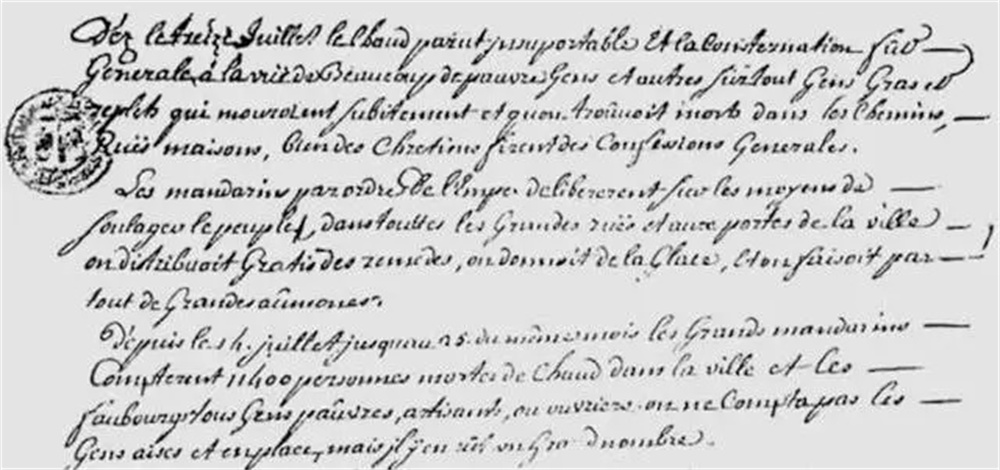

南怀仁设计的空气温度计

康熙八年,传教士南怀仁制作了一架空气温度计进献给大清皇帝,并于1671年出版了《验气图说》,专门进行了说明,但其受到亚里士多德陈旧观念影响,设计的温度计存在一定缺陷,温标划分也没有固定点,只能测出温度的相对变化。后来,陆续有新式温度计被引入中国,被称之为“寒暑表”等。

清雍正元年,法国传教士、天文学家安托万·高比尔(中文译名宋君荣)抵京,对中国文化进行研究。乾隆八年,他在得到朝廷批准后,在北京教堂内建立测候所,专门用来测量北京的天气温度。

乾隆八年五月,华北地区开始出现罕见的酷热天气。七月二十一日,直隶天津镇总兵官傅清在给乾隆帝的奏报里写道:“五月苦热,土石皆焦,桅顶流金。”二十二日,良乡知县上报:“近日极热,胜于往年,二十日更甚,庄稼渐枯,河水急降。”宛平县令则称:“天时亢旱,赤日流金,毒热不可当,土焦泉涸。”

宋君荣关于1743年北京酷热的记述片段

当时身在北京的宋君荣也在寄往巴黎科学院同事的信件里惊呼:“北京的老人称,从未见过这样的高温。很多人被热死后,其他的人也开始恐惧起来。”

为了解北京高温的真实温度,宋君荣使用新式酒精温度表,以拉谋氏温标测量并记录了当时北京的高温天气。这种温标以法国科学家、昆虫学家拉谋命名,以水的冰点为0度,以沸点为80度。根据宋君荣所记录的数据,1743年7月25日下午3点半,北京的气温达到了35.5度(拉谋氏温度),折合成摄氏度竟达到了44.4℃。而在此之前,从7月20日起,每日气温都超过40℃。这是我国有史以来第一次比较准确地测量出的高温数值。 (《团结报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。