来源:运城日报时间:2025-11-18

青年作家王阳

他曾是爷爷严厉管教下那个最瘦弱的留守儿童,在晋南乡村的田野里怯生生地张望;他曾是北京食品加工厂里汗流浃背的年轻劳力,扛着上百斤的原料为生存奔忙;如今,他是近十本儿童文学作品的创作者,用文字为孩子们构建宏大的历史坐标系。在文学创作的田野里,他是一位全年无休的耕耘者;在地方文化的沃土上,他是一位孜孜不倦的播种人。他就是王阳,他的前半生,是一场从逃离童年阴影到主动扛起教育使命的漫长跋涉。

逃离与回归——

在写作中完成自我救赎

1989年生于临猗县贾寺村的王阳,是时代洪流中一个典型的缩影。当父母与其他亲人纷纷奔赴北京经营小食品生意,他成了那“数以千计留守儿童”中的一员。在爷爷奶奶同时照料六个孙辈的大家庭里,瘦弱的他成了爷爷“粗糙而有力”的手掌最常关照的对象。严厉的管教在他心中埋下了长久的阴影。

但最冰冷的记忆,定格在一个大雪纷飞的冬夜。因妹妹哭闹不止,爷爷将她抱到屋外的雪地里。年幼的王阳跳下炕,从寒风中抱回发抖的妹妹,“将来我一定不能让我的孩子这样……”

一颗种子,就此深埋心底。大学毕业后,他自然加入了家族的北漂队伍,在父母的食品加工厂里挥洒着青春。然而,生意正顺时,一场突如其来的变故让他们损失惨重,被迫返回老家。

后来,他又回到大城市做过文员、业务员,在都市的夹缝中艰难谋生,紧接着,成家、生女,他坚持将妻女带在身边,誓要打破“留守儿童”的循环。“自己吃再大的苦也不能让孩子再当留守儿童”,这成了他最朴素的信念。

在北京居无定所的生活,让他想起自己从小对文字的喜爱,决定“以文学谋生”。

起步是从“10元一篇”的稿件开始的。他趴在电脑前疯狂查阅、写作,第一年仅收入两万余元,远不足以支撑他的梦想与家庭的重担。他决定“写更大的作品”,转向图书创作。

第一本关于家庭教育的书,便是炼狱般的开始。他只能从零学起,足不出户,每天写作十几个小时。20万字初稿被“毙”,推倒重来;第二稿20万字,“还得大改”;直到第三稿,他才换来第一笔稿费。

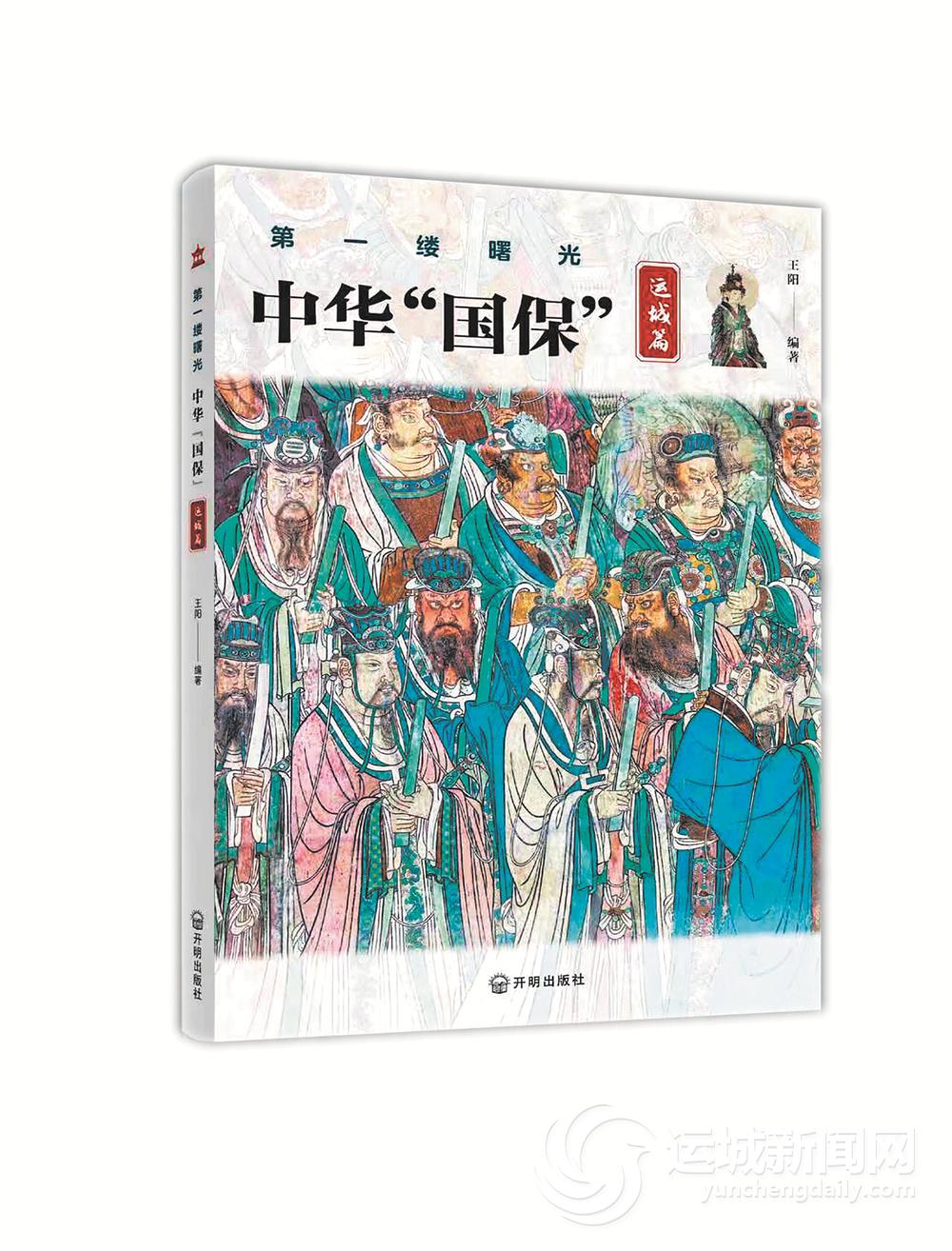

《中华国保——运城篇》

《苏东坡传》

正是这种“生存的迫切使然”,让他义无反顾坚持着,在小小的书房里完成了“思维与灵魂深处最细密的编织”。他逐渐精进,“在文学世界留下了痕迹”,出版书籍《孩子读得懂的人类简史》《达尔文带你看世界》《中国神话百科》《中国简史》《苏东坡传》等十余种计一千余万字。其他文学作品若干,散见于《山西文学》《都市》等期刊。

他坦言,许多孩子都缺乏通识教育,不太关注书本以外的知识,但这些知识偏偏是对于生存最为有用的。他希望自己的作品能弥补这一缺憾,“如果一个人从小明白了人生、世界、宇宙的运行逻辑,就不会在一个小点上纠结、挣扎、内耗,而会更清醒、更睿智,更自在”。

从为谋生而写,到为使命而作,王阳完成了从“写手”到“作家”的嬗变。35岁的他,回望来路,那条从贾寺村延伸出的轨迹,曲折却清晰:他不仅用自己的奋斗让女儿避免了重复他的童年,更用他淬炼出的文字,试图为一代孩子铺就一条更宽阔、更明亮的文化认知之路。

笔下春秋——

一位作家的使命与追寻

从2016年入行至今,近十年的光阴里,作家王阳始终保持着高强度的工作节奏。谈及写作中最困难的事,他坦言是“走访、采访所耗费的巨大时间与精力”。一次次长达六七个小时的深度访谈是家常便饭,而在这背后,是更为漫长的奔波与守候。为了获取第一手素材,他常常需要深入乡野。在编写《中华国保》时,有一处资料记载三官庙供奉三清道祖,违背常理。为了调查清楚,他驱车来到一百多公里外实地探访,在同治年间碑文上找到“三官大帝殿”的准确记载,这只是多年书写的一个小小缩影。“这样的瞬间,是无法在书斋里凭空想象的。”他感慨道,“田野调查的魅力与艰辛一体两面,它耗费数月甚至更久的时间,但回报给你的,是滚烫的、带着泥土气息的生命力。”

而2024年,他几乎每天都要在书馆工作12个小时,从晨光熹微到夜幕深沉,一个笔记本、一张桌子和一个伏案写作的人,就是与书稿的“决战”。他特意选择了图书馆角落里的一个位置,将搜集来的资料、整理的图片在桌面上铺开,仿佛一位排兵布阵的将军。手指在键盘上敲击的“嗒嗒”声,与周围书页翻动的“沙沙”声,构成了独特的背景音。中午,简单的面包就着白水解决;午后阳光透过玻璃,在纸页上投下斑驳的光影,他短暂地直起腰,揉了揉发涩的双眼,便又沉浸到文字的构建中。“当创作进入心流状态,时间感会变得模糊,仿佛与外界的联系被切断了,世界里只剩下你和笔下的人物、故事在对话。”他描述道。直到管理员的提醒声响起,他才惊觉窗外已是灯火通明。

“全年无休,同步推进好几部书稿”是他的工作常态。他的案头常备着不同种类的书籍,比如逻辑学、社会学、哲学、史学等,书桌上也分门别类地存放着各个项目的资料。他说,思维需要在历史考据、儿童文学构思与文化普及读物的语言风格间灵活切换,这既是挑战,也是一种独特的思维训练。他笑称自己的大脑像一台多任务处理的处理器,必须保持高效运转。正是这份近乎苦行僧般的坚持,支撑着他一项又一项丰硕的创作成果。

致文学新人——

在行动中破局,于跨界中求索

对于怀揣文学梦想的新人,王阳的建议朴实而深刻:“先开始,不要想。”他认为,创作的困境往往始于在头脑中盘旋不去的空想,而唯一的破局之道就在于果断的行动。“在做的过程中,再完善,然后才能找到问题。”他形象地比喻道,写作如同雕刻,只有先获得一块粗糙的坯料,才能看清纹理,找到下刀的方向;若始终对着空气比画,则永无进展。他鼓励写作者不必从一开始就沉迷于技术层面的焦虑,担心文笔不够优美或结构不够精巧。“技术瓶颈其实是很低的,通过时间和大量的练习都可以解决”,他强调,熟练度是可以通过刻意训练达成的,但行动的勇气和坚持的毅力,才是更可贵的品质。

在他看来,比技术锤炼更重要的是思想深度的挖掘与视野宽度的拓展。他毫不吝啬地分享了自己的阅读谱系:社会学助人理解社会结构与人间百态,心理学让人洞察行为背后的幽微动机,哲学赋予人思辨的框架与追寻本质的渴望,逻辑学则训练了人构建故事内在合理性的能力。这些看似与文学创作无关的跨学科知识,在他笔下交汇融合,最终都指向一个核心命题——“人是什么”。“这些学科从不同维度回答着关于‘人’的终极问题,它们关乎自我如何与他人相处,人与物、与世界的关系。很多创作上的困惑,无论是人物立不住,还是情节推动生硬,最终都要回到这个中心来寻找答案。”王阳认为,无论是文学、电影还是其他艺术形式,创作者对世界的了解程度和感受深度,构成了作品的灵魂底蕴;而技术,则是将这份底蕴通过某一介质清晰、动人地表现出来的手段,二者的结合,最终决定了作品的质地与高度。

深耕本土文化——

让河东文明在童心中生根发芽

王阳的另一个创作重心,是对其家乡——运城深厚历史文化的挖掘与传播。他敏锐地观察到,当前市面上的儿童通识读物,大多偏向资料性质,缺乏可读性与普及性。为此,他计划系统地打造一套涵盖“运城成语、寓言、科技、神话、传说、名人”的河东文化历史丛书,并配以生动的漫画插图,目标是“让孩子们能看懂,有兴趣看”。

这一理念正在快速变为现实。他最近编纂的《中华非遗——运城》,以8万字和近200幅丰富插图,讲述了非遗与传承人的故事。今年5月印刷的《中华国保——运城篇》销售已遍布全国,书中介绍的运城国家级文物保护单位,吸引了大量外地游客按图索骥,前来参观。“今年十一,我们在盐湖附近的迎薰门摆书摊,发现外地游客非常喜欢介绍运城的图书。”王阳说。他希望通过这些努力,吸引更多的朋友来到运城,走进历史,为这片古老的土地注入当代的活力。这便是一位文化人,对故乡最深沉的反哺与心力。

他的文化情怀也倾注在儿童文学上。除了已出版的80多册儿童作品,他最近面世的《福尔摩斯》系列以及正在改编的《大豆谣》,都体现了他“文明其精神,野蛮其体魄,自由其思想”的创作理念。王阳还有一个“三到五年”的小规划:出版一套全彩印刷、带插图的运城文化系列丛书,共十本,专为孩子们打造。“已经找画家画了很多运城景区的画。”他眼神中充满期待补充道。

从《童真开出花》中精选的180余幅色彩艳丽的画作,到规划中描绘家乡的彩绘书系,王阳正用他的笔与热忱,在孩子的心中播下文明的种子,让古老的河东文化,在新时代的童真里,开出灿烂的花朵。

记者 赵卓菁

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。