来源:运城晚报时间:2025-11-11

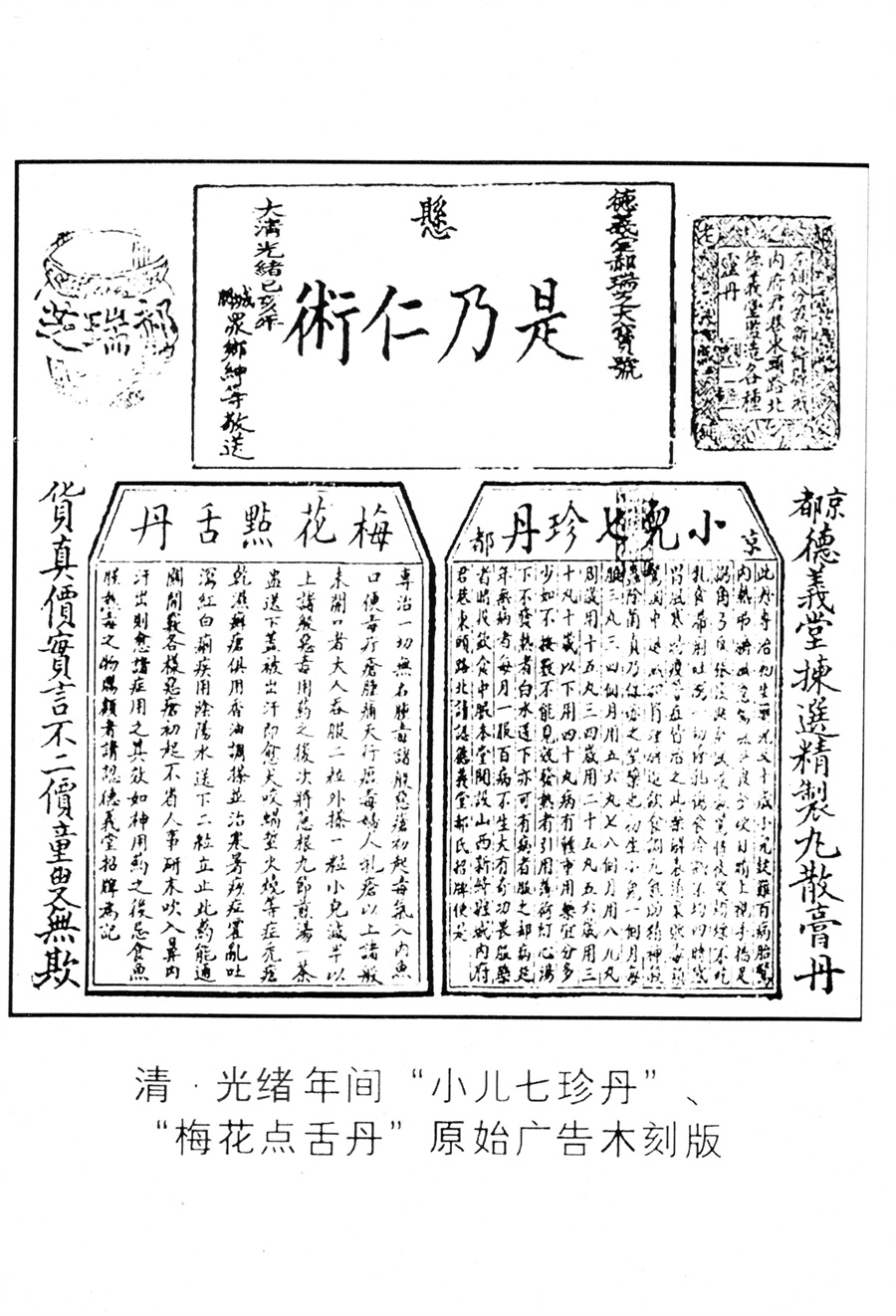

清·光绪年间“小儿七珍丹”“梅花点舌丹”原始广告木刻版

时间可以流逝,记忆难以磨灭。近日,在新绛县看到一则广告,引起我的兴趣。这一广告是清光绪乙亥年间制作的,迄今已有100多年历史。广告为木刻版,分上下两层,上层左侧写有“德义堂郝瑞芝大宝号”,右侧写“大清光绪乙亥年 城众乡绅等敬送”;中间有4个大字“是乃仁术”,下层是“小儿七珍丹”“梅花点射丹”的产品介绍,两旁分别写有“京都德义堂拣选精制丸散膏丹”“货真价实言不二价童叟无欺”。

“若要小儿安,月月离不开七珍丹”。清光绪二十年(1894年),“德义堂药庄”在新绛创立,沿袭使用“双人牌”“和合二仙”商标。1950年,德义堂将“和合二仙”商标进行注册;1956年,将“和合二仙”商标更改为“工农”商标;1982年8月15日,将“和合二仙”商标重新进行注册,并根据百姓习惯定名为“双人牌”,商标图识仍为“和合二仙”。2010年,“双人牌”获原山西省工商行政管理局著名商标称号。2014年,“梅花点舌丹”被原文化部认定为国家非物质文化遗产。

新绛县古称绛州,为三晋名城,地处山西南部,属汾河下游河谷平原地带,气候温和,盛产粮棉果蔬,古为水陆交通要冲,素称“水旱码头”。根据《新绛县志》记载:清末民初,新绛县就有中药铺(店)34家,均以出售中成药丸散膏丹为主。梅花点舌丹、小儿七珍丸原系皇室专用的秘药。清咸丰年间,河北武强县郝氏从同乡挚友王姓太监手中抄得清宫秘方,后来郝氏在新绛县开设“德义堂”中药铺。百余年来,经过郝氏几代人的苦心经营,“德义堂”的制药技艺日渐精深,“德义堂”曾成为新绛县最大的中药铺。1956年,“德义堂”更名为绛州医药总店德义堂制药厂,后又更名为新绛县制药厂;20世纪70年代末,该厂归属于山西省医药总公司管理,更名为山西新绛中药厂;1997年,新绛中药厂改制为山西双人药业有限责任公司;2005年,双人药业与北京朗致集团合作,成为股份制企业。正是在这样优越的地理和市场条件下,“梅花点舌丹”和“小儿七珍丹”等得以流传百余年。

因《红楼梦》的作者曹雪芹曾在新绛居住,“梅花点舌丹”在古典名著《红楼梦》第四十二回被提及,使其盛名流传。“梅花点舌丹”和“小儿七珍丹”久负盛名的配方和制作技艺,受到民众的一致赞誉。

前些年,笔者与“德义堂”的后裔传人交谈,其对“梅花点舌丹”“小儿七珍丹”制作工艺作了一些披露。“梅花点舌丹”由牛黄、麝香、西红花、血竭、蟾酥等21味药材制作而成。“小儿七珍丹”由明天麻、羚羊角、牛黄、蟾酥、沉香等19味中药材研制而成,配伍独特、制作工序多、流程复杂,其中采购净选、炮制配料、起模制丸、包衣抛光工序更是独特神秘。每一味原料都要由传承人按训挑选,来自道地产地,为“上品”药材方可入药。传承人凭借多年经验,按照传承的技法进行炮制加工,特别是动物药的炒制,通过看火色、辨成色等方法,娴熟地掌握温度、火候及炙药成色,恰到好处地把握药性变化。辨药性一法堪称绝技,传承人从炒锅内拿起一把炙药,观察其色泽及气味变化,就能判定其成色。把控火候、温度、时间等技法都贵在传承。贵细料的调配是处方的核心,由传承人在贵细料库秘密配制混合后,再与药粉搅拌混均。总秘方只掌握在传承人手中,流程中各司其职,相互间不允许打听,以防泄密。制丸方法更是独门艺术,纯手工制作,用毛刷刷粉起模,置于匾筛中,双手撑匾腾展技法,推、拉、揉、摔、打、闯、簸等动作反复操作,药丸泛制成桐籽般大小,均匀一致。包衣闯光技术独家无二,现今生产朱砂红外衣在真丝绢袋里抛光下,红润晶莹,光滑如玉,既能很好地密封住药性,又足显药品珍贵。点舌丹制作技艺,新徒3年方才入门,可见传承之难,技法学习之不易。

近年来,在第五代传人刘振东的经营管理下,企业站在一个新的起点、新的高度,运用现代技术,严格管理、精益求精,使传统产品不断上档次,销路不断扩大,2016年生产38个品种、49个规格,其中小儿七珍丹4561件、点舌丸10115件,产销两旺。

(梁冬)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。