来源:运城晚报时间:2025-10-17

□寇永波 寇中飞

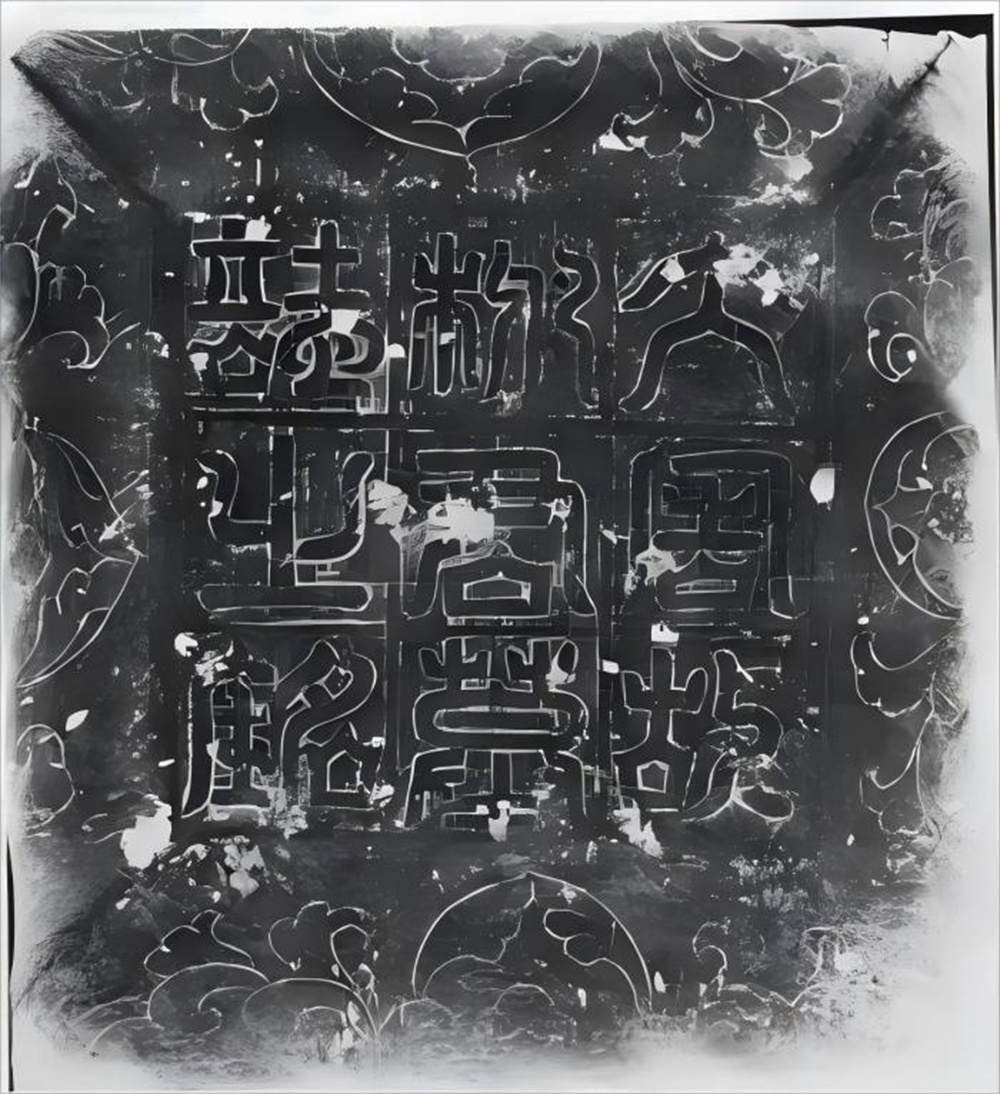

柳行满墓志铭志盖

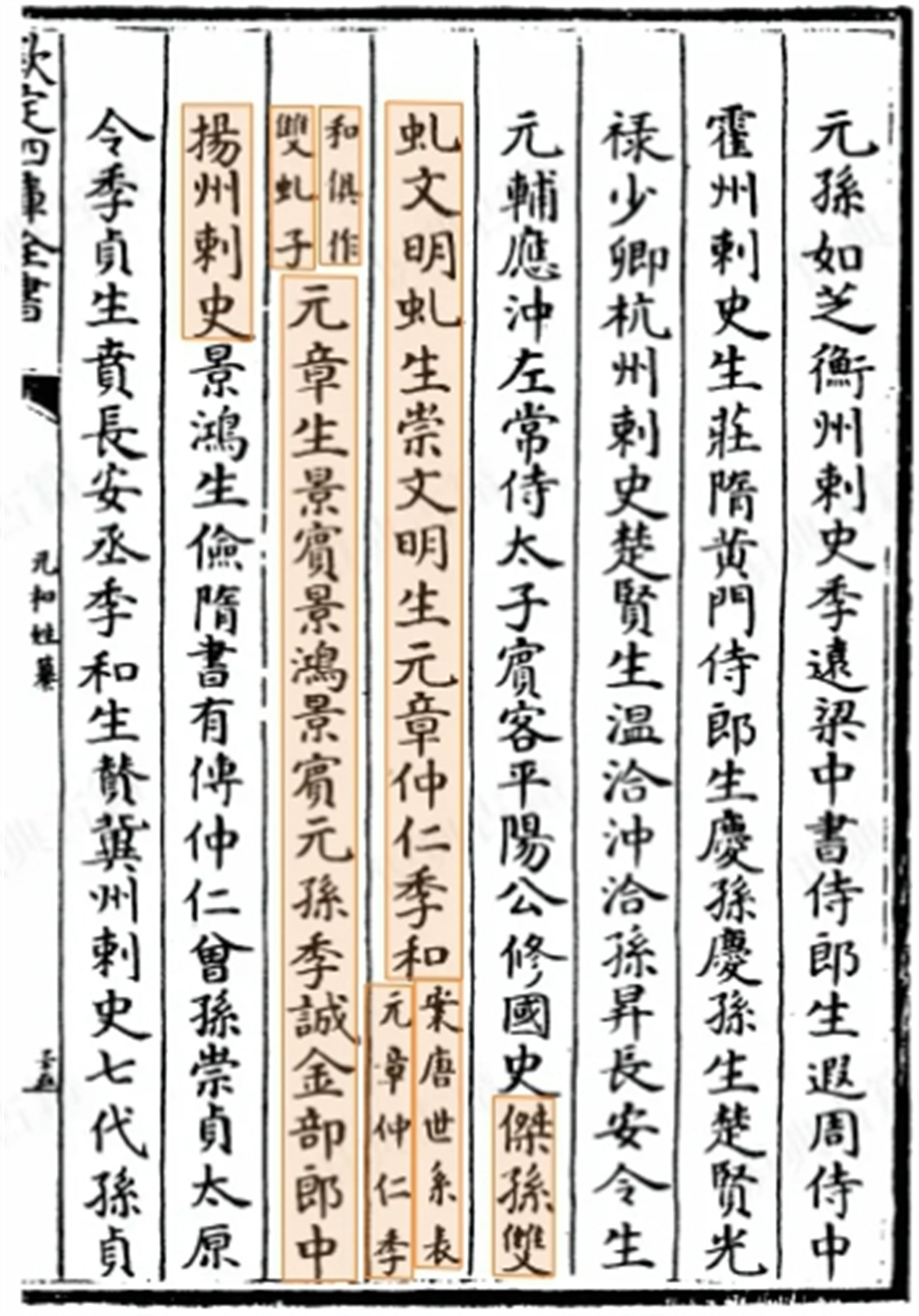

《元和姓纂》柳氏相关记载

一

柳氏家族是河东历史上享有盛名的名门望族,在魏晋至隋唐时期,河东柳氏与闻喜裴氏、汾阴薛氏并称为“河东三著姓”。唐代大文学家、思想家柳宗元就是河东柳氏最杰出、最著名的代表人物,河东也是公认的柳氏祖籍地。

河东柳氏一般都称“河东解人”,解县柳氏祖籍地的具体区域位置长久以来有争议,现有明清地方志多认为在今永济市虞乡镇一带。河东解县柳氏的祖籍地究竟是不是今天的虞乡镇呢?有没有更直接的材料能佐证这一说法的准确性呢?

“河东三著姓”中闻喜裴氏、汾阴薛氏都已有相关墓葬经过科学发掘和墓志出土,唯独解县柳氏多年来一直没有明确墓志出土。虽经多年论证,河东解县柳氏祖源地基本趋向于永济虞乡镇一带,但是一直没有最直接的实证略显遗憾。

二

近期查找资料时发现,1991年天津古籍出版社出版的《隋唐五代墓志汇编(山西卷)第一册》中,收录《柳行满及妻刘媚乙弗玉合祔志墓志》(简称《柳行满墓志》),据称墓志出土于“山西省永济县西南”,具体出土时间地点不详,志石现藏山西省艺术博物馆。2001年出版的《唐代墓志汇编续集》、2007年出版的《全唐文补遗》等书均收录了此墓志全文,其来源均语焉不详,给相关研究造成很大困惑。

查阅永济市各级文物保护名录,发现有县级文物保护单位柳行满及其家族墓,经与永济市文保中心专家核实确认,此家族墓正是《柳行满墓志》的出土地。该墓地位于永济市虞乡镇东源头村南。

柳行满,字无溢,隋代至唐初河东解县人,官至壮武将军,史书无记载。墓地原存圆形封土2座,现仅存1座。1953年运城市文物工作站曾清理发掘柳行满墓,墓室为砖石结构,穹隆顶,有前室、后室、耳室,出土有墓志铭1方。1992年,其被永济县政府公布为县级文物保护单位。20世纪六七十年代,墓志铭被调拨省城太原,现存于山西省艺术博物馆。

由于发掘时代较早,受制于当时条件及早期信息不畅,现在可见到的资料有限,此墓志长期以来少有人关注研究,再加之以前出土地不明,更无人把此作为与河东柳氏相关的地域文化研究。之前各墓志汇编,均根据墓志内容推测出土于永济市西南的蒲州镇,现可完全更正此错误。2022年出版的《三晋石刻大全·运城市永济市卷》在附录中收录有此碑文,已明确出土地为永济市虞乡镇东源头村柳氏家族墓。

《柳行满墓志铭》为青石质,方形,高、宽皆73厘米。志盖每边中部线刻壶门,左右两侧线刻卷草纹。志文31行,行31字,楷书,字间有界格,文字稍损。志盖阳文篆书“大周故柳君墓志之铭”,墓志首题“周故壮武将军豳州良社府统军广州番禺府折冲上柱国柳府君墓志铭并序”。墓志记载:“君讳行满,字无溢,河东解人也……五代祖文明,魏冀州刺史,谥曰简。高祖元章,魏安西府长史、司徒从事中郎、相州长史。曾祖景宾,魏西曹从事、给事中、辅国将军。祖干绪,魏征奉朝请、给事中,不应,卒家,赠吏部郎。父㺹,周中山王记室参军、瀛州文安县令、随鸿胪太常丞、庆州司马、雍州广阳万年令……志业匪存于笔砚,功名大寄于弧矢。随以军功授上仪同右十九府骠骑将军……唐授虢州开方府车骑、豳州良社府统军。以正直中伤,左授广州番禺府折冲都尉、上柱国……历欧闽之地,当寇仇之境,旌旃就卷,桴革不鸣。南海之安,君其是赖。百年之胜寄在兹,七月之凶期奄及,以显庆四年四月八日遘疾终于私第,春秋七十九。前夫人弘农刘氏……弘农贵族,玉台佳娉,埙篪未几,泉壤先沉……后夫人河南乙弗氏……夫人松鹤中孤,镜鸾无匹。母仪内则,师范一时。既而为善多苦,沉绵莫救,粤以久视元年,岁次庚子,十月乙巳朔廿八日壬申,合葬于蒲州永贵原,礼也……”

柳行满生于隋文帝开皇元年(公元581年),卒于唐高宗显庆四年(公元659年),在隋朝及唐初历任多处地方军府军官,于武周久视元年(公元700年),和前夫人刘氏、后夫人乙弗氏,合葬于蒲州永贵原(今东源头村一带)。柳行满不好读书,志在弓矢,隋朝以军功授上仪同、右十九府骠骑将军,唐朝授虢州开方府车骑、豳州良社府统军,因正直受中伤贬为广州番禺府析冲都尉、上柱国(上柱国品级很高,应是之前授予,不是被贬之后)。原配夫人刘氏生次子秀林,为朝请大夫、常州江阴县令。续弦夫人乙弗氏生有二子,三子秀诚为文昌金部郎中、银青光禄大夫、济彭曹三州刺史、左羽林将军,五子秀立为游击将军。

从墓志记载看,柳行满属河东柳氏南迁襄阳的东眷房,是柳纯的第九世孙,出自柳杰一脉,其五代祖柳文明出任北魏冀州刺史。至少从柳文明起又回归北方为官,这一时期又返回河东解县定居。

另外柳行满之子柳秀诚的墓志铭,出土于洛阳市伊川县万安山南麓,墓志蔚为大观,共1636字,“君讳秀诚,字守信,河东解人也”。其中详细记载了其家族世系、为官经历。其记载世系和柳行满墓志完全一致,两者可以相互印证。具体世系为:柳纯→柳卓→柳杰→?→柳文明→柳元章→柳景宾→柳干绪→柳㺹→柳行满→柳秀诚→柳仲爱。

壮武将军柳行满在史料中无任何记载,但其子柳秀诚在《新唐书·宰相世系表》和《元和姓纂》中有载,两书中其父、祖父、曾祖父三代名称失载,墓志正可补此空缺。唐林宝《元和姓纂·卷七·柳》:“杰孙双虬、文明。虬生崇。文明生元章、仲仁、季和。元章生景宾、景鸿。景宾元孙季诚,金部郎中、扬州刺史。”《柳行满墓志》和《元和姓纂》均记载柳元章、柳景宾属柳文明一脉,并非柳双虬一脉,《新表》中记载有误,可据此更正。另外《元和姓纂》中“秀诚”误作“季诚”,也可据此更正。

需要注意的是,文献史料记载中还有另外一个同名的给事中柳行满,此人属柳氏东眷柳恬一支后裔,在《新唐书·宰相世系表》也有载,经常有研究者把墓志中的壮武将军柳行满和给事中柳行满误为一人。二人时代有交叉,世系关系也比较近,但壮武将军年代更早,且比给事中柳行满长一辈,需要认真分析辨别。

三

墓志铭和传世文献记载基本一致,可以相互补充印证,并能纠正传世文献中的个别错误,完全符合历史研究中的“二重证据法”,这为我们河东柳氏研究提供了十分可靠的第一手直接资料。

河东柳氏自柳安定居解县开始,至西晋柳轨为晋吏部尚书。柳轨子柳景猷为晋侍中。柳景猷长子柳耆为晋太守,号“西眷”,柳耆二子为柳恭、柳璩。柳恭为后魏河东郡守,南徙汝、遂仕江表。曾孙柳缉,为宋州别驾、宋安郡守,生柳僧习,柳僧习共五子:柳鷟、柳庆、柳虬、柳桧、柳鸾。柳宗元属柳僧习、柳庆一脉。柳景猷次子柳纯生卓,官至汝南太守,晋永嘉中自本郡迁于襄阳。柳卓有四子:辅、恬、杰、奋,号“东眷”。

自五胡乱华,衣冠南渡,诸柳南迁,但河东仍有家人留守,这也是柳氏后来能够返回故土的一个重要原因。北魏统一北方后,西眷较早回归北方朝廷,柳僧习随裴叔业归附北魏,重返河东。东眷也有迁回河东定居的,《隋书·卷六十二·列传第二十七·柳彧传》“(柳彧)父仲礼为(南)梁将,败归(北)周,复家本土”。柳仲礼、柳彧属东眷房柳恬一脉。本文所述柳行满属东眷柳杰一脉,则东眷的柳恬、柳杰两支均返回故土,柳氏东眷和西眷都可以明确有家族返回河东今虞乡镇一带生活。

柳行满墓志记载的世系清晰准确,出土地点明确,具有极高的文献价值,柳行满仕宦经历跨越隋唐两代,上承北朝下启唐代,为史书记载柳氏在北朝陆续回归故土提供强有力的证据。

柳行满(公元581年~公元659年)出生比柳宗元(公元773年~公元819年)早192年,和初唐宰相柳奭的父亲柳则(公元579年~公元615年)年龄相当,因此柳行满要年长柳奭30岁左右,柳行满和柳奭是同一年去世,一个是寿终正寝,一个是被赐死。柳行满于久视元年正式安葬,柳奭于神龙元年(公元705年)平反,还葬乡里(地点不详,极有可能就在东阳朝村柳氏祖茔)。

武周时期,因为政治斗争,以宰相柳奭为首的柳氏西眷受到打击,柳奭被赐死,子孙流放。根据《柳行满墓志》和《柳秀诚墓志》的记载,武则天打击西眷柳奭一族时,柳行满、柳秀诚东眷一支没有受到影响,柳行满79岁寿终正寝于私第,柳秀诚于武后时期先后奉敕充任赈给使、风俗廉察使、支度使等救荒、监察使职,还属于高官重臣。从柳秀诚能够定居并安葬洛阳来看,柳志诚还是受到武则天势力的信任和重用的,并最终得以善终。

四

《柳行满墓志》为河东柳氏祖籍地提供了一个极为精准的地理坐标和最有力的证据,是确认“河东解县”柳氏的聚集地在古虞乡县(今永济市虞乡镇)一带的最直接资料。这个墓志铭极为关键,弥补了河东柳氏文化研究中没有明确实证的空白。《柳行满墓志》虽然不能直接证明东阳朝村“柳宗元祖茔”的具体情况,但提供了一个准确的时代标尺和旁证,其为柳宗元远祖的可能性大大增加,也为河东柳氏变迁提供了可靠的直接资料和研究的新思路新方向。

《柳行满墓志铭》中的“河东解人”“蒲州永贵原”和明确的出土地点,直接解决了史料中柳氏自称“河东解人”的具体位置,与柳宗元在为其叔父写的墓表中称“邑居虞乡”位置高度吻合,也解决了部分史料中称个别柳氏(如柳奭)为“蒲州人”的问题。

魏晋以来门阀士族合族聚居一地,这些世族大家高官辈出,土地庄园众多,聚集地中又根据各家产业和土地相对分散在一定范围内。河东柳氏也是此种情况,柳宗元在《故大理评事柳君墓志》称:“柳族之分,在北为高。”一般认为他说的“在北”是指西眷,巧合的是属于西眷的“柳宗元祖茔”恰好位于原虞乡县治以北3公里的位置,属于东眷的柳行满家族墓位于虞乡县治以南3公里的位置,西眷家族和东眷家族应该有各自的土地范围,两者保持一定距离,可能有分界线。当时是否有意如此规划布局有待研究。

《柳行满墓志铭》的记载,与40年来考证结果相一致,可以肯定河东柳氏家族就是在当时的虞乡县城周围一带聚居,墓葬虽不是住宅,但居住地距坟茔一般不超过十里,其居住地大致是以今虞乡镇为中心东西南北各十里,总面积100平方公里以上的一个区域。这完全可以平息河东柳氏祖籍在“永济西文学村”和“运城解州镇”的不确切说法。

据此,我们可以肯定地得出结论:史料中河东柳氏的“河东解人”“复家本土”“返回故土”“古吾土”“邑居虞乡”及柳氏“蒲州人”都是指今虞乡镇一带,后世柳氏族人因仕宦及其他原因又陆续外迁至河东县、夏县、沁水县及长安、洛阳乃至南方各地,今永济虞乡镇始终是所有河东柳氏最准确最亲切的主根脉所在。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。