来源:运城晚报时间:2025-08-27

吴晓征

在中华传统建筑艺术的璀璨星河中,砖雕作为汉族建筑的重要装饰形式,以其繁复精美的纹样、深厚的地域文化内涵,历来为民间建筑所推崇。飞禽走兽、花鸟虫鱼、山水人物,无不在能工巧匠的手中,化作墙体檐角上的灵动意象。

随着时代变迁,一种以新型水泥材料为核心的雕塑艺术正悄然崛起——它既承袭了传统砖雕的审美基因,又以现代材料的可塑性与经济性为古建行业注入了新的活力。在这股创新浪潮中,河津张氏水泥雕塑以其古朴淳厚的风格、坚实耐久的特性等品质,成为行业瞩目的焦点。

(一)

河津,这片素有“鲁班之乡”美誉的土地,历来匠人辈出,琉璃烧制、灰陶炼制与工程建筑技艺代代相传。正是在这样一片工匠精神浸润的土壤中,张氏水泥雕塑的创始人张武斌,凭借非凡的毅力与艺术天赋,将传统泥塑与现代材料相融合,开创出了一条令人瞩目的艺术道路。

张武斌出生于僧楼镇北方平村的一个建筑世家。祖父与父亲皆是当地颇有声名的建筑匠人,无论是寻常百姓家的挑梁盖厦,还是庄严庙宇的兴建修葺,都离不开他们的手艺。尤其张氏一门所擅长的手工雕塑,更是名动一方:梅兰菊竹的清雅、荷花牡丹的富丽、飞禽走兽的生动、山川松柳的意境,皆在其指间流转如生,活色生香。

家族的艺术血脉,很早就流淌在张武斌的生命中。自童年时代,他便痴迷绘画,每日放学第一件事便是潜入父亲的泥塑室,捏土绘形、摹物画稿,甚至深夜仍随父学习柴窑烧陶,逐渐掌握了从塑形到烧成的整套工艺。

1978年,当时的县文化馆开办美术培训班,得知消息的张武斌毫不犹豫,骑着父亲的二八大杠自行车一路奔赴县城,成为第一个报名的学员。在培训班中,他师从著名画家王良学,从素描基础到构图设计,从色彩原理到实物写生,投入了全部热情。

天资与努力使他的作品迅速脱颖而出,多次被作为教学范本展示。培训班结业之际,恰逢当时的河津县琉璃厂公开招聘美术学徒,他在400多名竞争者中以绘画第一的成绩被录取,正式踏入了工艺美术的世界。

当时,河津县琉璃厂是轻工业部定点出口企业,承担着为国家创汇的重要任务。厂内大师汇聚、炉火昼夜不熄。在这里,张武斌先后拜师于史上海、马虎山、闫茂良等琉璃艺术大家,系统学习塑形、配釉、烧制等关键技术。他勤奋专注、刻苦钻研,仅一年时间便成长为厂内的技术骨干。然而,随着市场经济转型,琉璃厂面临改制,张武斌在经过长时间思考后,决定返回家乡自主创业。他在村东承包下一处废弃厂房,建起自己的雕塑工作室,满怀憧憬地开启了事业新篇。

(二)

创业之路远非一帆风顺。由于缺乏市场经验和销售渠道,产品滞销严重,资金周转困难,员工相继离职,工作室一度陷入绝境,然而张武斌并未因此放弃。他闭门深思,最终决定走出河津,赴山西介休、甘肃临夏、安徽黄山等砖雕艺术兴盛之地考察学习。他不仅观摩工艺细节,还常深入当地工坊打工,体验不同流派的制作流程与技艺精髓。

经此番游历,他对中国砖雕艺术有了更深理解:河津本地属“窑前雕”,造型自由但质地粗糙、窑变效果难以预测;徽派砖雕以刻工精细、造型玲珑著称,却难以承载大型作品;而临夏砖雕则兼容并蓄,工艺复杂度介于二者之间。在反复权衡后,他决定以临夏工艺为基础,融入个人改良,开始新一轮尝试。

转机出现在2008年。上海世界博览会召开,张武斌创作的一组以晋南文化为题材的砖雕被山西省展团选中,成为场馆中的焦点展品。媒体争相报道,张氏砖雕一举成名,订单纷至沓来。不过,张武斌清醒地认识到,单靠短暂的市场热度无法实现长远发展。他开始了对材料与工艺更为彻底的革新。

他大胆采用高标号硅酸盐水泥替代传统陶泥,通过掺入石英砂、纤维丝与细钢网以增强材料韧性,以矿物颜料调色改善水泥单一质感,并运用分块木模与硅胶模处理复杂造型。这一材料转型不仅大幅降低了生产成本,更提升了产品的适应性与表现力,使水泥雕塑彻底摆脱“粗笨”的刻板印象,迈向精细化和艺术化。

为进一步契合古建修复与仿建中的审美需求,他还研发出一套“水泥做旧工艺”——通过酸蚀处理模拟风蚀效果,以砂磨实现石材质感,再辅以矿物颜料层染做出青铜或古陶般的色泽与肌理,真正做到“做旧如旧”。

在造型工艺方面,他独创“薄胎塑形法”,可制作仅3毫米~5毫米厚度的镂空花窗,轻巧似木、通透如纸。对于大型雕塑,则先以钢筋铁丝搭建骨架,再分三层水泥浆料塑形:底层粗浆定基本型,中层中浆塑肌理纹路,面层细浆精修细节。这种工艺结构既稳固又富于表现力,成为传统泥塑与现代雕塑间的重要桥梁。

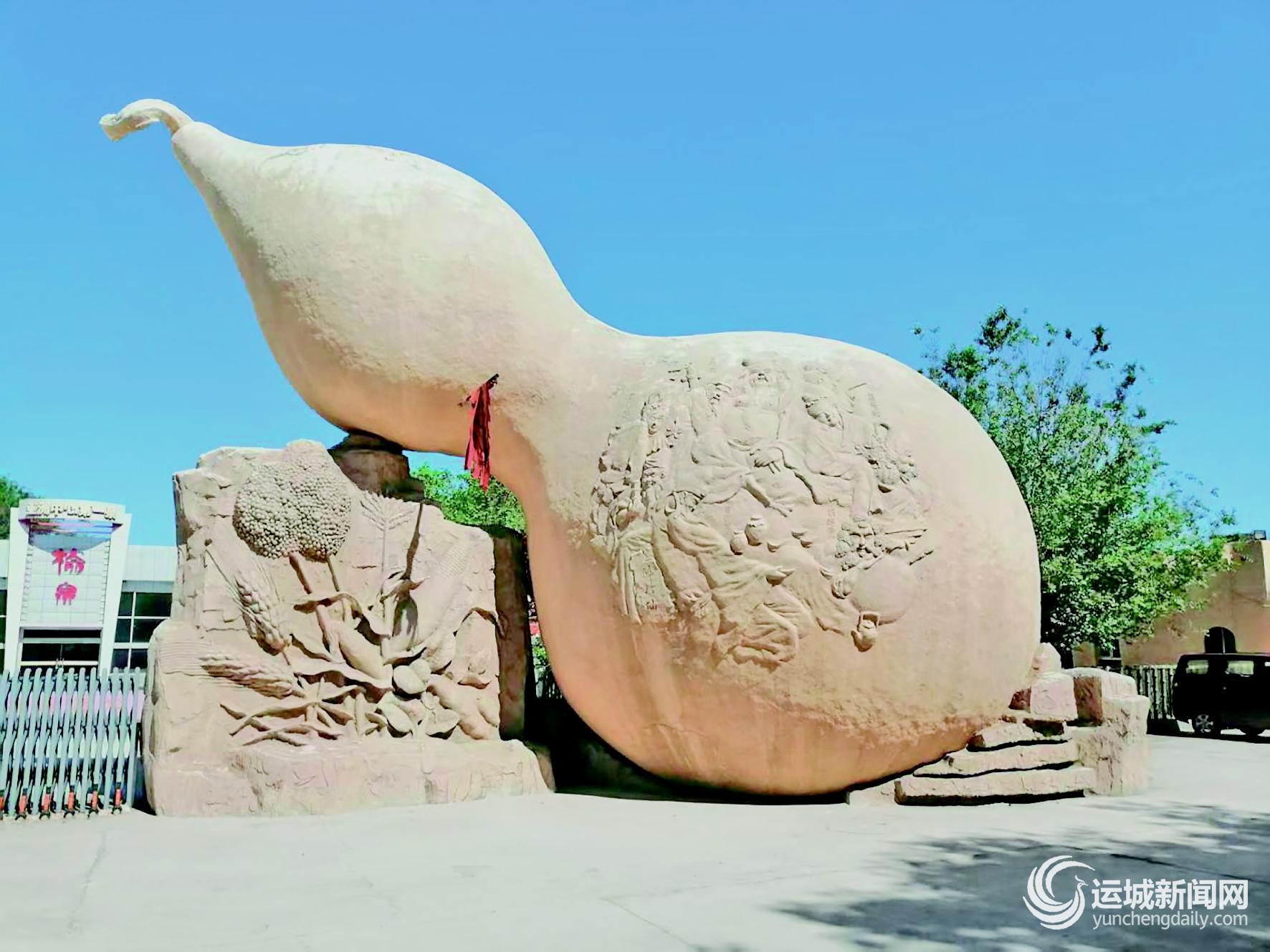

在主题选择上,他始终扎根晋南文明,以关公文化、大禹故事、龙门传说、农耕民俗为创作源泉。《关公夜读春秋》庄严凝重,《大禹治水》气势恢宏,《鲤鱼跳龙门》灵动磅礴,《农耕二十四节气》淳厚亲切……这些作品不仅成为张氏雕塑的代表,更在公众与市场中引发强烈共鸣。

(三)

近年来,张武斌的艺术足迹遍及全国,作品广泛出现在解州关帝祖庙、吉县人祖山和河津天神庙、火神庙等重要文化场所。他更远赴新疆,为乌鲁木齐红山公园创作《十八层地狱》雕塑群,为伊利那拉提草原打造标志性雕塑《草原姑娘》,被中国民族建筑研究会授予“中国营造彩绘技术名师”。

此外,他积极参与“美丽乡村”建设,在运城制作民俗主题雕塑200余件,带动村民参与制作,促进地方就业。

如今,张武斌之子张玉龙也已加入团队,为传统工艺注入数字化力量。通过建立三维数字档案、录制工艺流程纪录片、开发文创微缩模型、运营短视频与直播账号,张氏水泥雕塑正以年轻语态传播于当代视野,走进寻常百姓生活。

从传统砖雕到现代水泥雕塑,从民间工坊到数字平台,河津张氏一门以匠心坚守与文化创新,书写了一段工艺复兴的传奇。他们不仅延续了泥土的温度、琉璃的光泽,更让水泥这一现代材料焕发出古老艺术的灵魂之光,为中国民间美术的传承与发展提供了新的可能。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。