来源:运城晚报时间:2025-05-15

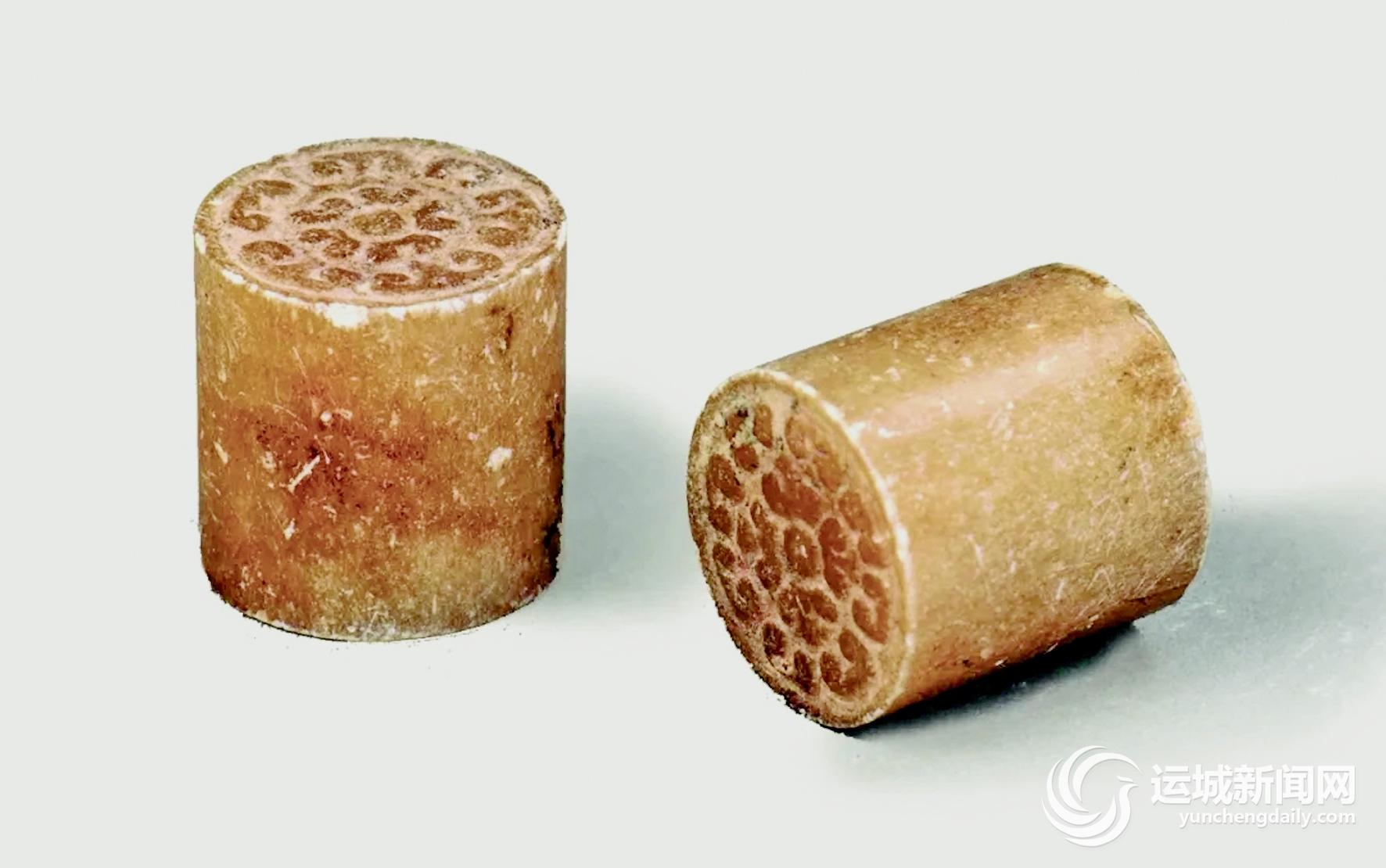

文物名片 主角:柱形塞玉 出生时间:战国 尺寸:通高1.8厘米、直径1.6厘米 藏宝地:盐湖区博物馆

□记者 王捷

自古以来,玉器文化就是中国文化的重要组成部分。在古代,玉器不仅是装饰品和礼器,象征财富与地位,还承载着丰富的文化内涵和意义。玉器具有多重功能,包括祭祀、朝聘、丧葬等重要场合的使用。尤其是丧葬文化中,玉器更蕴含着古人对生死的深刻思考。盐湖区博物馆珍藏的战国柱形塞玉,以其独特的形态和颇为神秘的用途,成为人们研究古代丧葬文化、玉器文化等内容的重要窗口。

这件柱形塞玉,通高1.8厘米、直径1.6厘米,是1987年自盐湖区南相村出土的。其为青玉材质,实心柱形,柱身光滑细腻,质感温润,柱端饰有谷纹。谷纹是玉器上的一种传统装饰纹样,形如倒写的字母e,最早出现于春秋时期,战国时期发展为逗号字样,如同圈着尾巴的蝌蚪,因此也叫蝌蚪纹,象征着生命的繁衍和丰收,兼具实用性和象征意义,展现了当时高超的玉雕技艺。东周墓中的圆柱形塞,一般是用来填塞死者孔窍的,大多是耳、鼻塞。完整成套的玉塞出现于西汉,被称为九窍塞。

所谓的九窍塞,是古代丧葬玉器的核心部分,是古人用于堵塞或遮盖死者双眼、双耳、双鼻孔、口、肛门和生殖器这9个窍孔的玉器。其起源可追溯至新石器时代晚期,至战国时期形成完整的制度,催生了九窍塞的礼制化。

晋代葛洪就曾在《抱朴子》中说:“金玉在九窍,则死人为之不朽。”美观的玉石,在古人看来,是具有灵性和神秘力量的物质,能更好地发挥“保护死者”的作用。古人认为,人体九窍是“精气”出入的通道,死后灵魂会从九窍离开身体。而用玉器“封闭”九窍,能够防止灵魂“外泄”,同时抵御外界“邪气”入侵,使尸体不朽。再加上古人“事死如事生”的观念,认为人死后可以去往另一个世界继续享受生活,人们也希望通过这些玉器,为死者死后的“生活”创造好的条件。

古人的这些思想,让以玉为随葬品的现象非常普遍。这些玉器随葬品,除了九窍塞之外,还有玉琀、玉握、玉枕、玉覆面、金缕玉衣等,共同构成了我国古代深厚的丧葬文化和玉器文化。

不难想象,两千多年前战国的工匠们,运用精湛的打磨、抛光、雕刻等技术,制作完成了这件柱形塞玉,可见当时技艺的发达。作为九窍塞的一部分,这件柱形塞玉无疑为我们了解战国时期的丧葬文化、玉器文化及社会风貌、科技水平、审美观念等,提供了珍贵的实物资料,成为连接古今、传承文化的重要桥梁。

这件柱形塞玉,早已不仅仅是一件丧葬用品,能让我们窥见古代丧葬文化的独特之处,更承载着古人对生命延续的美好祈愿,让我们感受到古人对生死命题的深深敬畏。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。