来源:运城晚报时间:2024-12-23

□记者 杨颖琦 文图

文物名片

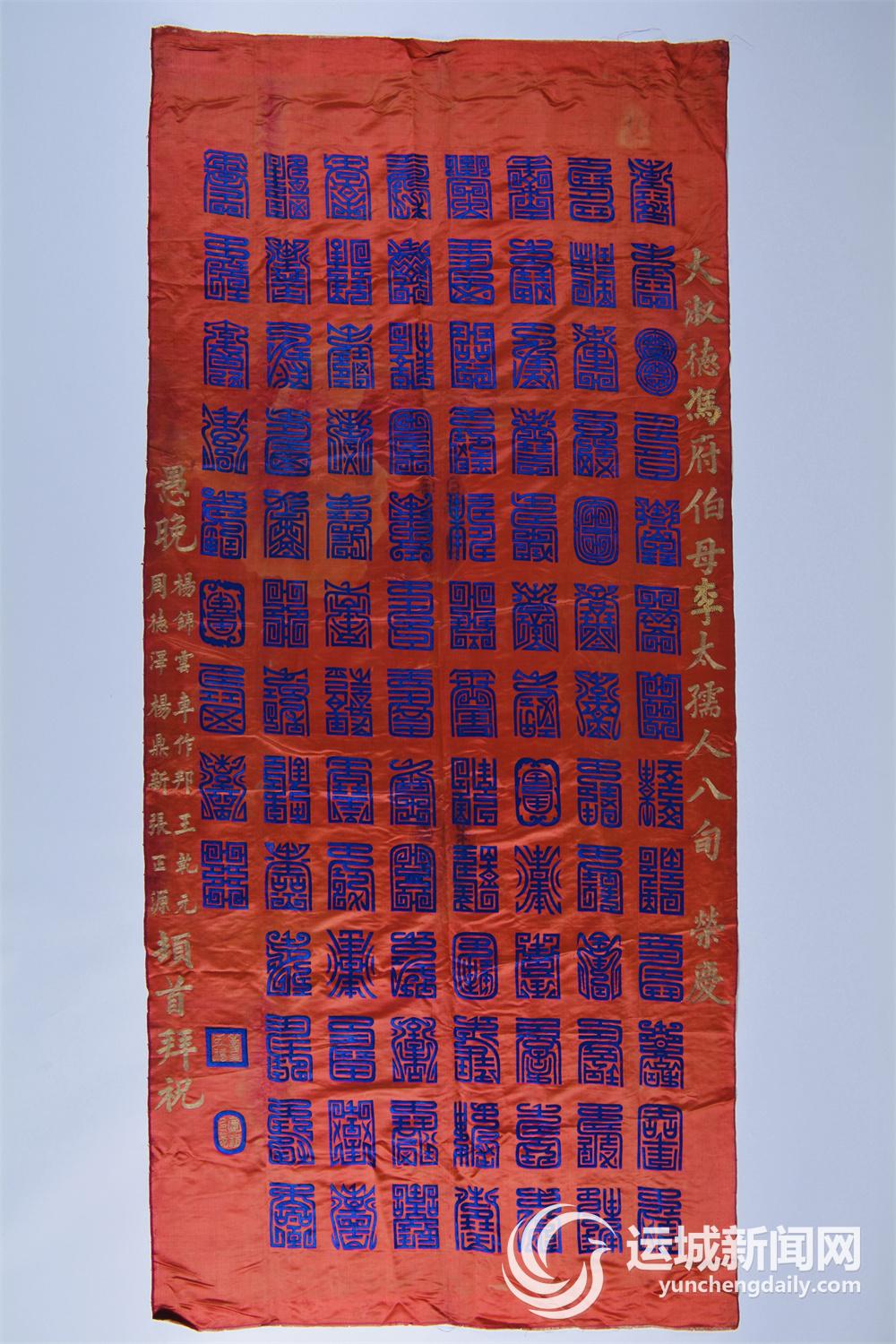

主角:清红缎绣百寿图

出生时间:清(公元1616年~公元1912年)

尺寸:通长205厘米、通宽91厘米

藏宝地:运城博物馆

中国吉祥文化源远流长,在艺术展现上更是兼具宏大与精妙。纵观中国吉祥图案的演进,从仰韶时期刻在红陶上的动物纹样,到明清时期渗透在民众日常生活中的各式物件,都是传统文化中不可或缺的重要组成部分。这些具有纳福祈祥与禳灾避祸的寓意的纹样,集中围绕着“福、禄、寿、喜、财”五大主题。

在运城博物馆馆藏的清“冯伯母李太孺人八旬荣庆”红缎绣百寿图,正是河东先民为我们留下的美好画卷。这件红缎绣百寿图以红缎打底,再用宝蓝色的纱线绣出100个不同字体的寿字,色彩明艳,画面饱满,100个小寿字各有千秋,没有一模一样的,其中楷、隶、篆、行、草等字体更是无所不包,即使相隔百年依然可以感受到当时送出百寿图的人们的美好祝愿和心意。

汉字作为世界上最为古老的文字,不仅单音多义,还具有音、形、意的特征,不仅创造出无数无与伦比的美丽诗篇,还为民间艺术提供了广阔的创作元素,其中使用最为普遍的就是寿字和福字。

在《尚书·洪范》中曾记载了古人对“五福”的定义:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”长命、富贵、健康宁静、道德良心得到满足、得善终这五点,是古人对一生福气的终极追求,作为祝贺寿诞的“百寿图”,则代表了人们对益寿延年的普遍向往。

据专家考证,我国的百寿图在宋朝之前就已出现,在《读书敏求记·字学百寿图》里就对其进行了记载:“南宋绍定时静江令史谓于夫子岩刻百寿字。”到明朝的时候,百寿图已经十分流行了。明朝正德年间赵壁就编写过《百寿字》一书,书中记载了24种百寿书;明朝朱国桢的《涌幢小品》则记载了一件家藏的百寿图:“御史张之,家藏大寿字一幅,自其始祖所遗。字高四尺有七寸,楷书黑文,其点画中,皆小寿字,白文作别法,满百无一同者。”由此可知,百寿字在我国的年代已经非常久远,而且深受人们的喜爱。

记者查阅资料得知,除了象形字、钟鼎文、鸟文、小篆等各种字体外,百寿图还辅以太极图、蝌蚪文、桑叶形、花瓷罐、古彩陶以及垂柳、荷花、寿桃、葫芦、绿竹、祥云、蛟龙、博古文玩等组成“寿”字形,成为传统“寿”字吉祥样式的集中展示。在“寿”字构图形式中,以单个“寿”字构图的,字形长的称“长寿”,圆的称“圆寿”“团寿”或“花寿”。这些与其说是字,更像是被图案化了的字符,兼具艺术属性。另外,在圆形寿纹边围饰如意图案,称为“如意寿字”;绘五只蝙蝠围成圆圈,当中一个圆形寿纹,称为“五福捧寿”;由团寿纹和盘长、蝙蝠组成的图案,称为“福寿绵长”等。这些寿字图纹多用于祝寿场面,贴在门上、墙上及各种用具上,甚至印在老人的衣服、被子、枕头等上面,以祈福纳寿。

一个小小的“寿”字,体现了中国人对生命和生活的热爱,承载了人们的美好愿望。“寿”是一种祝愿,也是一种态度,更是一种文化,在老人的“寿辰”之日,为老人送上一幅百寿图,表达对老人的敬意和感恩,岂不美哉!

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。