来源:运城晚报发布者:时间:2021-07-22

□王秀梅

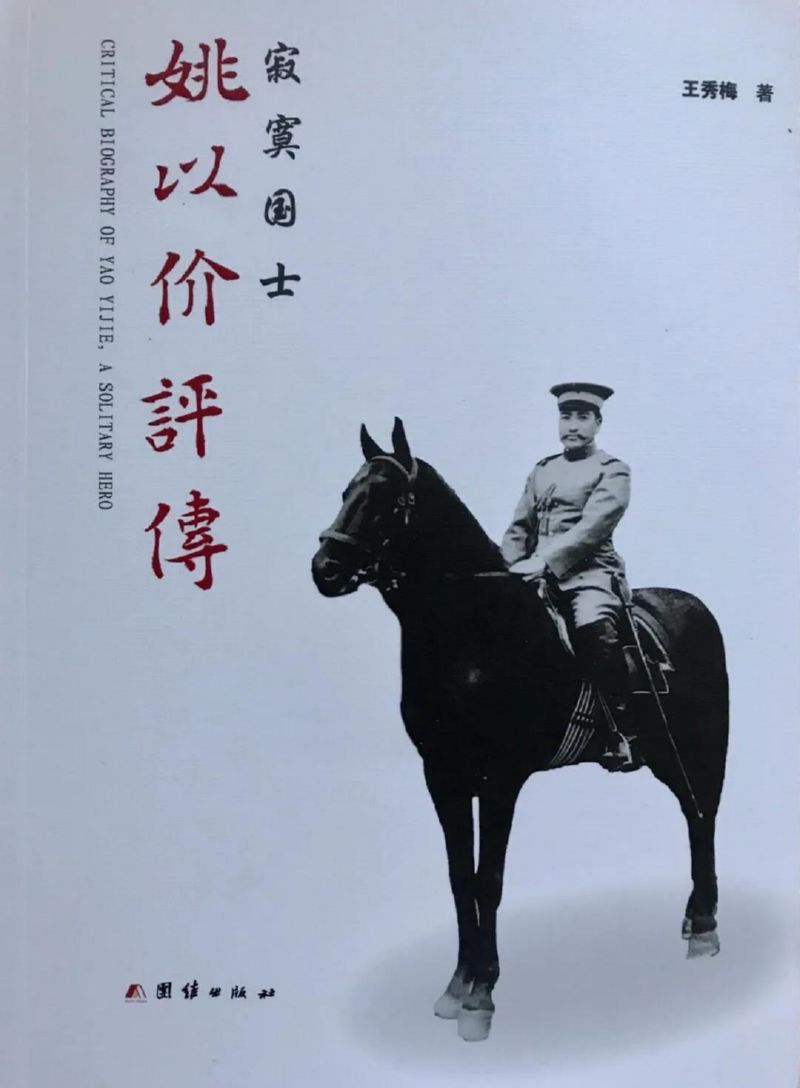

《寂寞国士姚以价评传》(以下简称《评传》),终于付印了。第一次写人物评传,纵使做了许多工作,仍不免忐忑。正如古代那些娶进门后次日一早要去拜见公婆的少妇,“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无”,再青春美貌,心头总免不了紧张与不安,不知能否得到读者的认可。

触动我写作《评传》的诱因,是2011年时读到地方报纸上刊登的一组纪念文章,文中关于姚以价的某些提法,比如“山西版的黎元洪”,作者认为需要商榷。联想到原来接触过的一些资料,对姚以价的记载和论述,多有相互抵牾之处。这引起了我的兴趣。重重迷雾笼罩之下的姚以价,在历史上究竟是怎样的一个人?他本来的面目是什么样子?

一

这部书稿最终能够写出来,要特别感谢一个人,就是山西省文联原副主席、作家王西兰。

王西兰老师是运城文坛前辈,对本地的青年作者多有奖掖提携。参加工作后,我利用业余时间开始文学创作,在《人民日报》《山西文学》接连刊发了一些文章,得到王西兰老师的热情鼓励。巧合的是,几年后爱人工作调动,新单位就在王老师居住的城市,我们的新家和王老师家只相隔了两条街。某日,我们去拜访王老师,话题就聊到了姚以价。闻听姚以价是爱人的二曾祖父,王老师当即给我们布置了作业:“姚以价是山西近代史上有足够分量的历史人物,你们俩中文系毕业,有这么好的条件,应该把姚以价的传记写出来。”写作的过程中,王老师不时点拨,虽只是三言两语,对我却有茅塞顿开之功效。又一次,王老师从书柜里翻出两本人物传记的专著给我,说可以学习借鉴。《评传》初稿完成,他不顾眼疾,阅读了文稿,鼓励我,给我信心。

提纲列出后,我并没有从头写起,而是先写了第八章《将门虎子》。因为文稿写作时正值2015年春,那一年恰逢中国反法西斯战争胜利70周年,姚以价的长子、中共地下党员姚第鸿是在1938年聊城抗战中与铁血将军范筑先同赴国难的烈士,位列2015年民政部颁布的抗战烈士名单。两个月的时间,查资料、写作,两万多字的文章顺利脱稿。《将门虎子》的写作,为全书其他章节的写作积累了经验,也使我获得了完成《评传》的勇气。

二

从2015年下半年开始,我开始着手《评传》其他章节的写作,2016年底完成初稿,2017年底完成二稿,2018年10月完成三稿,之后又断断续续做了一些修改与完善。

《评传》写作过程中遇到的挑战和困难很多,比如资料不足又一时无从找起的困难,史实真伪难辨无从取舍的焦灼,找不到令人满意的表达方式、短时间内又难以突破的困窘。书稿完成的过程,是一个遇到困难、接受挑战、最终克服的过程。在个别章节的写作中,有几次无法继续下去,我会让自己停下来,通过翻阅书籍、上网寻找有用的线索和资料,借助电话、微信和被采访者交谈,或者实地走访姚以价曾经生活过、战斗过的地方,努力寻找灵感和突破。当我在键盘上敲下最后一个字符时,我的心底充满了感激。感谢师长、亲友的支持与鼓励,也感谢自己的韧性坚持,我知道,我尽全力做了一件有意义的事情。

在这个过程中,爱人给了我全力的支持。一次次外出寻访,新疆、山东、河北、北京、太原、西安……漫长的高速路上他是司机,采访的时候他是摄影师。写作遇到瓶颈的时候,我半夜无眠,把他叫醒,拉着他一起讨论。每个章节完成后,他都是第一个读者,读到精彩处击掌叫好,有不同意见也当面直陈。

三

《评传》的写作与出版,得到了方方面面的热情支持。姚以价长孙、已是耄耋之龄的姚国综老人,提供了许多宝贵的第一手资料,前后6年多的时间,我和老人一直保持着联系。2018年6月,我和爱人远赴乌鲁木齐,老人把自己写作的手稿和保存的照片资料一股脑地提供给我。多年从事姚以价研究的姚志锐老人,不顾年事已高,和我一次长谈7个多小时,把多年搜集的资料和研究心得倾囊相授。姚国瑾先生,是姚以价将军的族孙,在姚以价书法真伪鉴定方面多次给予指导,并提供了姚以价所著《世风校正》书稿的绝大部分内容。

在资料搜集、写作的过程中,还得到了著名作家韩石山、永济籍军旅作家王创民和运城市作协李云峰、王振川等各位老师的亲切指导,以及各位师友和姚氏宗亲的大力帮助。

“龙门山人”姚以价眷恋自己的故土,因为欲归而不得,他的乡愁如此浓烈不可化解;将军的故乡人理解自己漂泊的游子,一句“姚以价是老乡”,是他们对将军风范和英雄人格深切的怀思与追慕、认可与认同。因此汇聚起来的点滴美好,也是对我十年构思、六年成文付出和辛苦的最好回馈。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。