来源:运城晚报发布者:时间:2020-10-12

□田建文

中国考古学之父李济先生和地质学家袁复礼先生,从1926年10月15日到12月初,在山西夏县西阴村遗址,开辟了中国学者独立主持的考古发掘工作的先河,在中国考古学史上,具有里程碑的意义。

调查

袁先生第一个看到西阴遗址

▲(左)地质学家袁复礼先生,我国地貌学及第四纪地质学的先驱;(右)1918年赴美留学初期的李济先生。

李济和袁复礼二人是1926年2月5日动身来山西的,2月7日到太原,8日买东西、办手续,9日离开太原,12日到达介休,15日到绵山,23日过夏门村到霍州,25日抵达临汾。

从曲沃去绛州,侯马成为必经之地。李济一行去时走的是侯马北边的一条大道,回时走的是南边山间的一条小路,与现在人们熟知的侯马晋国遗址擦肩而过。

李济在《西阴村史前遗址的发掘》中说:“西阴村的史前遗址,是1926年3月24日我和地质调查所的袁复礼先生在寻访夏代陵墓途中发现的。”

1926年3月12日,他们离开曲沃,用了4天时间在中条山里考察,17日到运城,18日到安邑,19日寻访舜帝陵墓,20日安邑县陈县长请他们看博物馆,21日离开运城。

3月22日,他们到达夏县,调查夏朝的王都和传说中许多大臣的陵墓;3月24日,发现了西阴村遗址,用李济先生的话来说,“这个遗址占了好几亩地,比我们在交头河发现的遗址要大得多,陶片也略有不同”。他在《西阴村史前遗存》中介绍:“3月24日那一天,当我们第一次往山西南部考古时,发现了这个遗址……这遗址俗名叫作灰土岭;大部分已化为耕地。”

据华东师范大学教授戴家祥给李光谟先生的信中说,西阴村发掘结束后,李济和袁复礼回到北京清华研究院,1927年1月10日,研究院为他们举行欢迎会,参加者有梁启超、王国维、梅贻琦、陈寅恪、赵元任等。在会上,袁复礼先生说:“我同李先生从某地寻找到某地,我敢于同他打赌:如果能在这里找到新石器文化遗址的话,我决不相信。后来到了西阴村,真的找到了,我就认输。”而李济不止一次地讲:“第一个看到它(西阴遗址)的是袁先生!”

发掘

发掘西阴村遗址

▲1926年,李济和袁复礼首次发现西阴遗址所在的灰土岭断崖

1926年,李济先生是清华国学研究院人类学专任讲师,月薪400银元。经商定,清华研究院与美国弗利尔艺术馆合作进行发掘,清华研究院组织力量,美国弗利尔艺术馆提供经费,报告用中、英文发表,文物归中国。

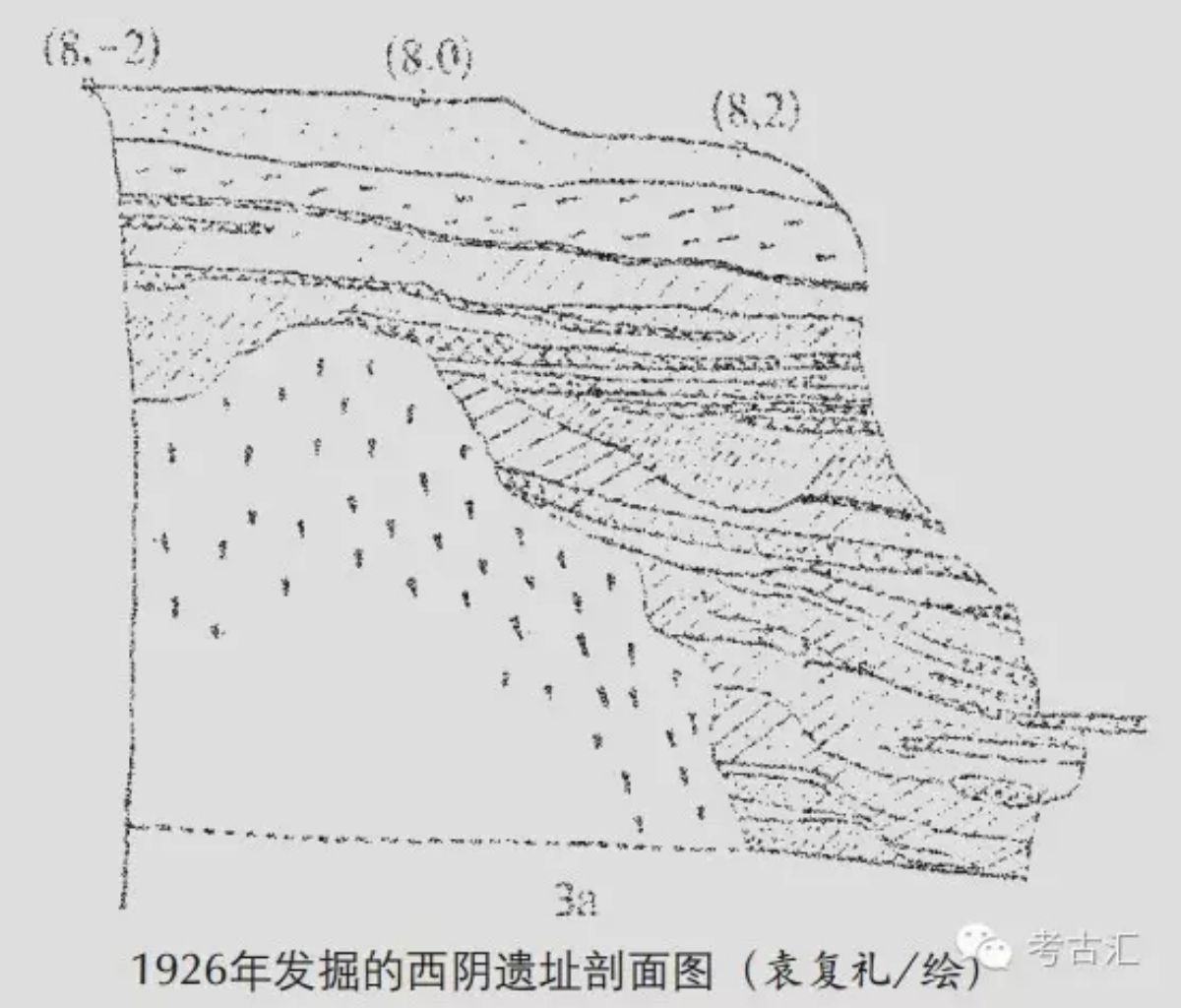

“发掘地点在灰土岭……灰土岭的南边壁立,突出于邻地约三四公尺。这种地势宜于‘披葱式’的挖掘,所以我就决定采取这个方法。挖掘时间由10月15日起直到12月初;中间因为下雨停了5天的工。所挖的地点靠着一条斜坡路,所以掘出来的土很便于向下移动。这个坑是分八‘方’辟出来的。”

“披葱式”就是现今考古仍在用的“剥洋葱”的发掘方式。

榆次火车站,接受检查

西阴村发掘遗物,连其他用品,共装了76箱,每箱重40公斤左右。出于对这些陶片作统计学研究和研究陶片致碎性质两方面的考虑,李济他们决定将其全部运往北京。

这在当时确实是一件大事,因为南同蒲铁路还没有修建,正太铁路“运行极不准点又不经常”,他们挑了五六十匹骡子和马,驾着9辆大车,走了9天,行程800里,来到正太线西端——榆次火车站,押车的他们穿着古怪,被拦住要求进行查验。当检查人员看到一箱又一箱的陶片时,觉得李济先生和袁复礼先生荒唐滑稽,似乎不太“正常”,就放他们过去了。

这也是现在提起来会令人发笑的一段小插曲,实际上正反映了那时的中国,考古学还为一般人所不知的事实。

▲考察队伍离开太原时的情形,雇了骡车运送标本,中间站立者为袁复礼先生

1994年第二次发掘

1994年10月12日至11月28日,为了纪念“西阴村遗址发掘70周年和李济先生100周年诞辰”,山西省考古研究所组织力量,对西阴村遗址进行第二次发掘。1926年发掘地点在村北公路东侧,上世纪80年代村民盖房时将断崖破坏,村中几位七八十岁的老人对当时的发掘地点、情景记忆犹新,提及‘李博士’‘袁先生’,仍充满崇敬之情。1962年竖立的省级文物保护标志就位于其北92米处(注:西阴遗址在1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位)。1994年的发掘成果以《西阴村史前遗存第二次发掘》发表。

1926年的发掘发现了最早的蚕茧。这使人们认识到,此地传说的黄帝妃子嫘祖,教妇女养蚕、缫丝、织帛,以及后来“嫘祖养蚕”的故事,于史有据。上世纪80年代,村里请省里的艺术家设计了“嫘祖”泥塑,嫘祖庙建在村西南的关帝庙里,而把关帝请到了土地庙里。直到现在,运城市推出的历史人物中,“嫘祖养蚕”同“黄帝战蚩尤”“后稷稼穑”“舜耕历山”“禹凿龙门”等并列,一起名扬天下,教育后人。

研究

西阴遗存的多学科研究

▲1926年发掘的西阴遗址剖面图 袁复礼/绘

李济先生是做人类学研究的,袁复礼先生是地质学家。李济说:“地质调查所所长翁文灏先生是中外知名的科学家,他的实际赞助惠益这个团队是极深的。我又得过下列三位专门的帮助:葛利普教授考订各贝壳的种类;李学清先生化验绿松石及各种燧石做的箭头;刘崇乐教授考验蚕壳;并此申谢。”所以,中国的考古研究工作,一开始就跟世界同步,一开始就是多学科,站在学界的前沿。

王国维看蚕茧

还是戴家祥的信中说:“那次欢迎会,李(济)老师首先说明,选择山西为工作对象的动机,是《史记》上讲到:尧都平阳,舜都蒲坂,禹都安邑。这些行政名城都在山西。接着说这次工作的有利条件,难得和袁先生一起,一个学地质的,一个学考古的,两者有相互作用。同时说及这次发掘不是乱挖的,而是严格地一层一层挖下去……

助教王庸端了一个盒子上来,其中有被割裂过的半个蚕茧,同学们都伸长脖子看。有人说,我不相信,年代那么久,还是这样白;有人说,既然是新石器时期的遗物,究竟用什么工具割它?静安先生(王国维)说,那时候未始没有金属工具;同时提到加拿大明义士的话,他说牛骨、龟骨是用耗子牙齿刻的。李老师拿出一块仿佛石英一样的石片,说这种石片可以刻的……我主张找一个有历史根据的地方进行发掘,一层层掘下去,看它的文化堆积好吗?”

这次对话为1928年开始的殷墟发掘,提出了一个充满智慧的思想和方法。

至于那半个蚕茧,李济在《西阴村史前遗存》中说:“与那西阴村现在所养的蚕茧比较,它比那最小的还要小一点。这茧埋藏的位置差不多在坑的底下,它不会是后来的侵入,因为那一方的土色没有受扰的痕迹。当我最初发现它的时候,我知道这意义很重大,就非常注意这件事。”1928年,李济再到美国时,特意带去了这件蚕茧,华盛顿的史密森研究院的博物学家们也鉴定其为家蚕老祖先的蚕茧。

梁思永整理西阴遗存

1927年7月,正在美国哈佛大学读考古学的梁启超次子梁思永,回到中国。当时梁启超在国学研究院任教,梁思永作为其父的助教,开始整理西阴遗存。其后返回美国,1930年用英文发表了《山西西阴村史前遗址的新石器时代的陶器》,并获得了哈佛大学研究院考古专业硕士学位。文中对西阴村所有的陶片从陶质、陶色、纹饰到口部、底部、腹部形态都进行了分类研究,并与中国其他遗址和远东地区的相关遗址做了比较研究,今天看来存在很多错讹。但我们必须看到,当时只是中国考古学的初级阶段。第一次研究,就将西阴遗存放在中国、放在世界,这是多么令人欣慰的事啊! (《中国文化遗产》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。