来源:运城晚报时间:2025-11-03

王忠保介绍其书法作品

清晨的阳光刚漫过窗棂,88岁的王忠保老人已端坐在书桌前。砚台里的墨汁泛着温润的光泽,淡淡的墨香萦绕鼻尖,他手执毛笔,笔尖轻触宣纸的瞬间,力道与韵味便顺着笔锋流淌开来——这一笔一画里,藏着他与书法相伴半生的时光印记。退休前,他是一酒厂的副厂长兼工程师,与酒曲、酿造打交道;退休后,书法成了他生活的主心骨,撑起了往后数十年的充实与安然。

王忠保与书法的缘分,始于一句无心的夸奖。20世纪60年代,他的硬笔字清秀工整,常被同事拉去抄写,有人随口一句“你要是练毛笔字,肯定也能出彩”,恰似一颗种子落进心田。1966年,他拿起毛笔,从此便再也没放下。起初,他只是照着字帖临摹,每晚忙完工作,就着台灯光铺开宣纸,对着“二王”的灵动、欧阳询的严谨、赵孟頫的圆润、颜真卿的浑厚细细琢磨,一笔一画地揣摩字里的筋骨与气韵。墨香渐渐浸透了他的生活,从最初只求“写好看”的生涩,到后来能读懂书法里的章法与意境,写字成了他刻在骨子里的习惯,一天不碰笔,心里就空落落的。

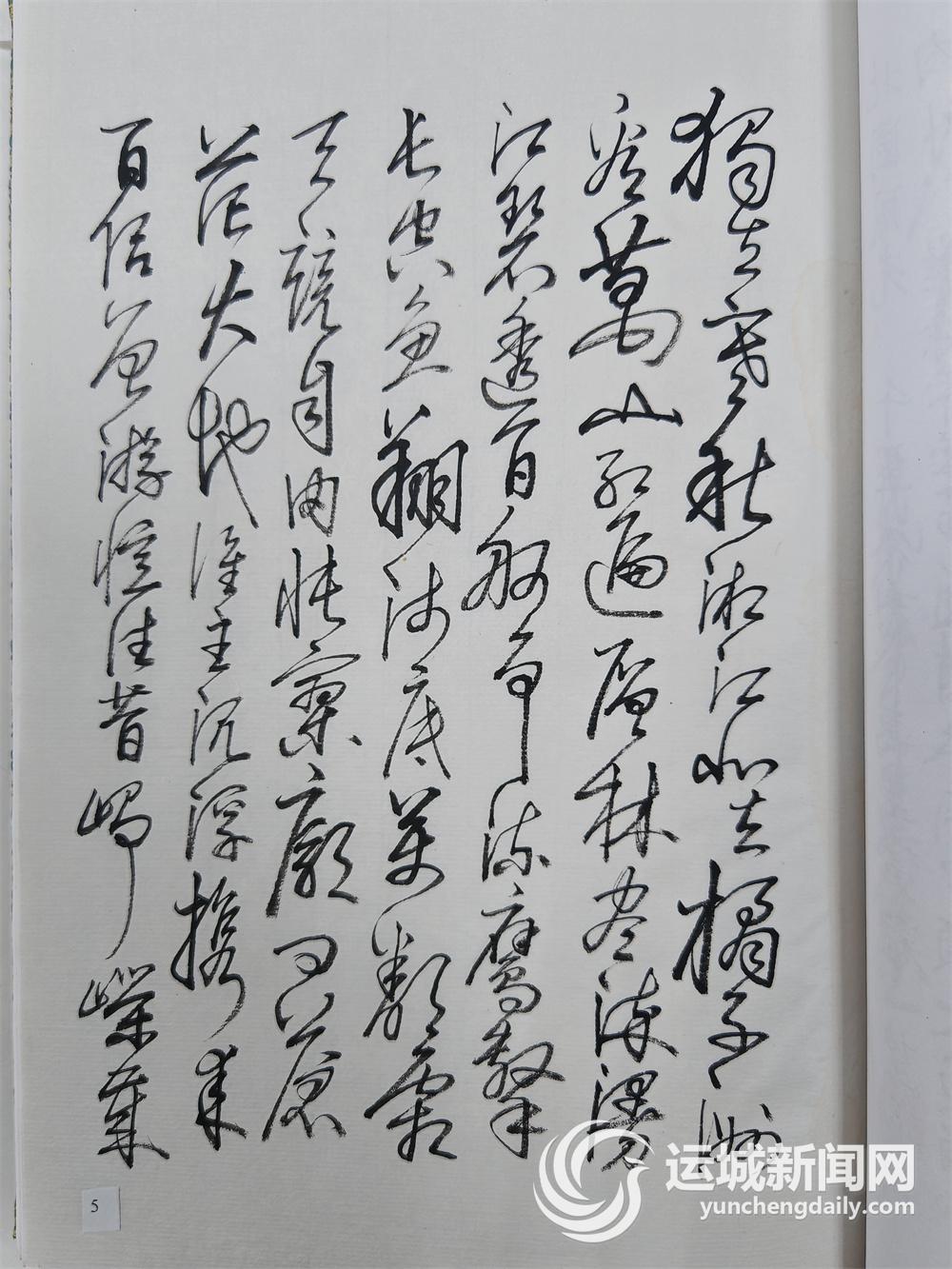

王忠保抄写的诗词作品

真正让书法融入生活的,是那些为他人提笔的公益时光。他就像个“移动的书法摊”,哪里需要,哪里就有他的身影。在敬老院,他握着饱蘸浓墨的笔,在红纸上写下一个个“福”字,墨色饱满的笔画里,藏着对老伙计们的温暖牵挂。老人们接过福字时的笑容,比任何夸赞都让他满足。在公园的长亭下,游人随口说一句“想求句诗”,他便铺开宣纸,根据对方的心境挥毫,或是“春风得意马蹄疾”的畅快,或是“采菊东篱下”的悠然,宣纸上的墨迹未干,就成了游人手里最特别的纪念。在周边企业,他应职工所求写家训,“勤俭持家”“耕读传家”的字样落在纸上,不仅是文字的传递,更是他对后辈的殷切期许。每次写字,他都全然投入,外界的喧嚣仿佛被隔绝在墨香之外,眼里只有纸的纹理、墨的浓淡、笔的走势,那份专注与沉浸,成了他独有的“养生之道”。

书法于王忠保而言,不仅是爱好,更是滋养身心的良方,这份影响,在他的心态与健康上体现得淋漓尽致。如今88岁的他,腰板依旧笔直,眼神清亮有神,与人说起书法时,脸上总会泛起孩童般的笑容:“我能活到这个年纪,还能天天握着笔写字,真是天大的幸福。”这份幸福里,藏着书法赋予他的平和与豁达。早年听到别人夸他字好,他会劲头十足地练得更勤;可随着临摹的字帖越多,接触的书法文化越深,他反而越发谦虚:“越写越觉得自己差得远,书法这门学问太深了,一辈子都学不完。”这份谦逊让他始终保持着学习的热情,也让他少了计较与烦忧。在他看来,书法就像一条没有尽头的路,每多走一步,都能看到新的风景,这种对未知的探索欲,让他的心态始终年轻。

旁人总问他长寿的秘诀,他笑着指向书桌:“哪有什么秘诀,不过是每天磨墨、写字,心里清净罢了。”确实,练字时需要凝神静气,一笔一画都要沉下心来,久而久之,浮躁的情绪被慢慢抚平,内心的焦虑也随之消散。这种由内而外的平和,成了他健康长寿的重要支撑——他不用刻意养生,却在日复一日的笔墨耕耘里,收获了硬朗的身子骨和乐观的心态。

在运城的街巷,王忠保不是个例,却用最朴素的方式诠释了文化的力量。对他来说,书法从不是高高在上的艺术,而是触手可及的日常陪伴:清晨磨墨时的等待,午后写字时的专注,傍晚收拾纸笔时的满足,都让平凡的日子有了诗意,让晚年生活有了温度。他在一张书桌、一张宣纸、一支毛笔之间,不仅写出了对书法的热爱,更写出了一种从容自在的生活态度——原来,最长久的幸福,不过是墨香为伴,心有所寄,在热爱里安稳度过每一个寻常日子。

记者 杨洋 文图

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。