来源:运城日报时间:2025-09-17

汾河流经新绛县城

夏末秋初,漫步新绛县汾河沿岸,绿树成荫,碧波荡漾。放眼望去,加固一新的堤防如铜墙铁壁般守护着两岸安宁,昔日淤堵的河道如今水流通畅,沿岸生态景观带已初具规模。从污水处理站润泽田间,到汾河堤防固若金汤;从产业升级动能澎湃,到古城保护焕发新生,新绛县正以一场全方位的生态实践,书写黄河流域生态保护和高质量发展的新篇章。

今年以来,新绛县坚决扛起黄河重大国家战略的政治担当,紧扣市委创建黄河流域生态保护和高质量发展先行区的目标和任务,围绕“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”三大目标,以建设“五区五城”为抓手,纵深推进“一泓清水入黄河”工程,统筹抓好生态环境治理、产业转型升级和民生福祉改善等工作,奋力谱写黄河流域生态保护和高质量发展的“绿色答卷”。

黄河一号旅游公路新绛段,连接县域内“粮、菜、果、畜、药”五大主导产业区,为汾河流域打造一条助推乡村振兴的经济带和亮丽的沿河风景旅游线,促进沿线特色产业资源和汾河周边旅游资源整合。

系统治理

守牢“一泓清水入黄河”底线

“如今,浇地用上了‘放心水’,庄稼长得更旺了。”在阳王镇阳王村污水处理站,一位村民指着清澈的中水汇入农田灌溉渠,欣喜地说道。这座蓝白相间的污水处理站,正默默“消化”着村庄的生活污水,让曾经直排的污水变成了润田的活水。

这样的污水处理站,在新绛县的阳王、古交、泉掌等镇还有4座。这组民生工程,覆盖13个村庄3.56万群众,27.82亩的占地面积里蕴藏着破解农村污水治理难题的智慧。

汾河干流防洪能力提升工程,河道治理长度5.1公里,有序推进决口段防渗墙施工和混凝土挡墙现浇建设,主汛期前完成了堤防主体,预计年底前完工,全面提升县域防洪排涝能力。

生态保护是黄河流域高质量发展的基准线。新绛县聚焦污染防治、水土保持和防洪排涝,全方位筑牢生态安全屏障。

聚焦污染防治,新绛打出“组合拳”:坚持精准治污、科学治污、依法治污,突出工业、农业、城乡生活污染协同治理。严把“两高”项目生态环境准入关口,推动中信金石、威顿水泥、信义源等5家企业完成超低排放改造,加强汾河、浍河沿岸16个污水处理厂运行监测和45个入河排污口水质监管,确保汾河、浍河水质稳定达到Ⅲ类标准,汾河新绛段入选全省“四星级”幸福河湖。

与此同时,农业面源污染治理同步推进。通过实施化肥农药减量增效行动,主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到55%以上,秸秆综合利用率稳定在90%以上。

新绛县城东污水处理厂尾水水质提升工程。作为“一泓清水入黄河”重点工程,目前已试运行,实现城市污水尾水水质COD、氨氮、总磷三项指标由地表水V类标准提升至Ⅲ类标准,改善县域水环境。

城乡生活污水治理的短板也在被迅速补齐。新绛县大力推进15个“一泓清水入黄河”重点项目,城区、城东污水处理厂提标工程以及新大桥东污水处理厂即将完工运行,部署新建16座农村生活污水处理站,9个镇政府所在地污水处理设施实现全覆盖。

污染防治与生态修复,犹如一体之两翼。新绛县坚持山水林田湖草沙系统治理,加快实施东天池生态景观治理工程,新完成56.3公里生态廊道和38.1公里防护林苗木栽植。目前,全县林地面积达7.78万亩,森林覆盖率为4.2%,绿色发展的生态屏障越织越密。

与此同时,新绛县落实《运城市古堆泉水资源保护条例》,谋划实施古堆泉保护及生态修复项目,做好古堆泉域保护修复,水源置换、地下水超采整治等各项工作稳步推进。水土保持坡耕地已综合治理2000亩,逐步形成以小流域和坡耕地水土流失综合治理为特色的综合防治体系。

新绛县圆通晋南智慧科创园项目建设圆通区域业务运营管理结算中心、搭建大数据运营平台、智慧物流中心、云仓中心等主体工程及配套服务设施,预计可实现年处理快件4.3亿件,助力打造商贸物流集散区。

固本兴利

构建水安全保障新体系

沿着汾河漫步,汾河流域新绛县干流段综合治理项目已于去年9月全面竣工。曾经的淤积物被彻底清理,14.7公里的干流沿岸展现出全新面貌。“即便到了汛期,心里也踏实多了,晚上来河边散步的人也越来越多了。”家住汾河岸边龙兴镇站里村的村民说道。

新绛天地和金属制品有限公司年产62万吨精品镀锌板带钢管项目,聚焦产业链上下游,推动钢产品深度延链补链,并合理利用园区蒸汽等资源,在实现资源有效利用的同时,新增产值30亿元、税收0.2亿元,并带动300人就业。

为系统提升全域防洪排涝能力,新绛县统筹推进4项堤防建设工程,治理河长总计47.5公里。当前,汾河上游段综合治理与下游段堤防达标工程已全部竣工;中游段干流防洪能力提升工程重点险工段完成清淤35万立方米;浍河新绛段防洪提升工程主体也基本建成。这些工程不仅显著增强防洪能力,还同步重塑了河流生态,实现防洪、生态与景观的多重效益。

在硬件建设之外,新绛县同步完善软性管理机制,修订完善汾河、浍河等6个重点部位18项防洪预案,强化山洪灾害监测预警系统的实时感知与智慧调度,严格执行巡查值守制度,确保安全度汛。

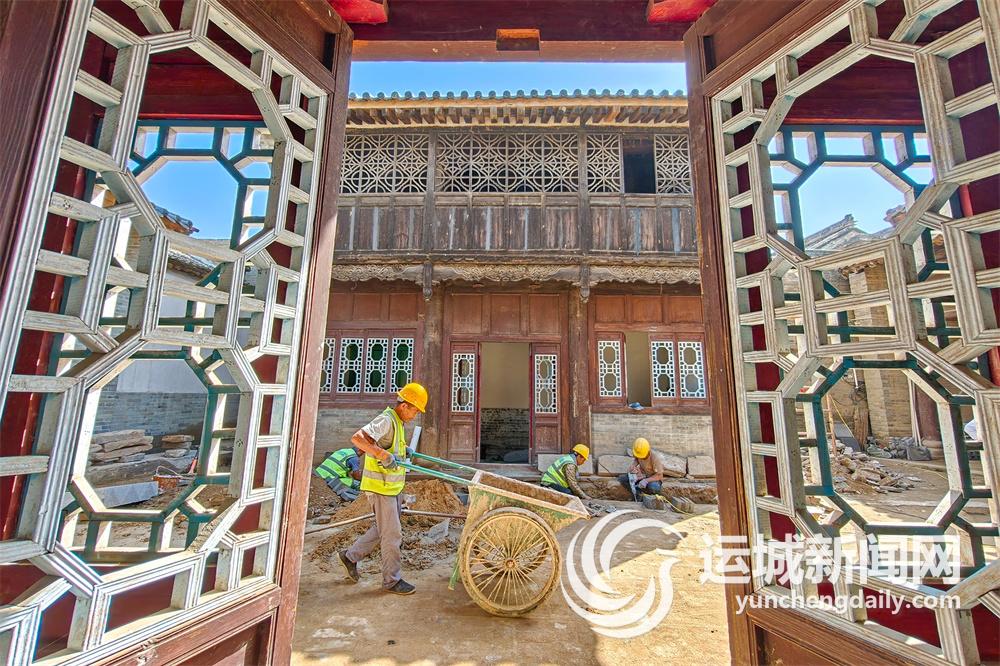

新绛安子巷等历史文化街区保护提升项目(常家胡同19号),对老城区公有历史建筑、传统街巷建筑等进行风貌整治提升和市政基础设施提升,以完善古城旅游要素、丰富古城旅游业态,并带动相关产业发展。

水资源是黄河流域生态保护和高质量发展的命脉所在。新绛县坚持“四水四定”,全面强化水资源节约集约利用,努力构建现代化水治理新秩序。

一方面,强化刚性约束,严格落实水资源总量和强度双控。通过严控用水指标、加强用水计划管理、足额征收水资源税等举措,倒逼节水保护。系统推进《新绛县现代水网建设规划》《新绛县农村供水保障规划》落地,优化全域水资源配置;持续贯彻《新绛县节约用水管理办法》等,推动节水型社会建设通过省级验收。

威顿水泥集团有限责任公司实施数字化智能化绿色工厂技术改造项目,推动工厂全面数字化、智能化管控,有效提升产品质量并实现颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等超低排放,大幅减少石灰石及能源消耗,促进区域环境质量改善。

截至4月底,全县用水总量3757.97万立方米,万元GDP用水量较2020年下降27.4%,提前实现年度双控目标,为2025年全县用水总量控制在1.185亿立方米、万元GDP水耗下降17.3%的目标奠定坚实基础。

另一方面,严格执法监管,坚决整治违规取水行为。累计制止沿汾河“小白龙”取水十余次,查处违法打井2起,回填水井2眼。加强对重点取用水户的专项检查,对高义钢铁等企业开展用水审计。实施城镇降损行动,优化管网运维,公共供水管网漏损率降至7%。

作为国家“绿色工厂”,山西至信宝能科技有限公司实施150万吨年炭化室高度6.25米捣固焦化项目,完成焦化行业超低排放改造,以先进成熟的炉型和工艺,实现数字化、信息化和工业生产有机融合,节能降耗成果显著。

同时,大力推进灌区现代化改造。实施古交、万安、古堆灌区续建配套与节水改造项目,预计可改善灌溉面积8.37万亩,恢复灌溉2.58万亩,年节水量达636.71万立方米,显著提升农业用水效率。

转型赋能

培育高质量发展新动能

山西瑞恒农业股份有限公司立足“育、繁、推”一体化发展,设立研发中心,加强企校合作,实施品种选育、试验示范和种子(种苗)生产,年产优质蔬菜种苗3000余万株,联合选育的瑞葫1号等品种已在全国大面积示范推广。

推动产业结构优化升级,是实现高质量发展的必然要求。新绛县以产业转型为核心抓手,持续增强发展新动能,积极探索生态优先、绿色发展的新路径,为县域经济注入持续活力。

在工业领域,新绛县紧扣全市“合汽生材”新兴产业地标,聚力延链补链强链。一批重点项目加快推进,包括林宏源镍铬合金铁生产线、信义源锰硅矿热炉扩建、威顿水泥矿产资源综合利用等。同时,鑫鸿海年产30万吨掺混肥料、亿兆电力年产6万根超高性能混凝土杆、天地和制管生产线设备升级改造等项目竣工投产,进一步夯实了工业基础。

山西高义钢铁有限公司能源管理中心采用信息技术、网络技术和集中管理模式,对企业的能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理,实现系统性节能降耗的管控一体化。

产业转型成效显著,全县规上工业企业发展到62家,战新产业增加值占规上工业企业增加值达31%,创历史新高,显示出产业结构持续优化、新动能不断成长的积极态势。

现代农业方面,新绛县坚决扛牢粮食安全政治责任,持续推进现代农业建设。已建成9.17万亩高标准农田、10万亩汾河流域粮食优质高产高效示范基地核心区、2.03万亩小麦良种繁育基地,成功获评省级农作物制种基地县和良种繁育基地。同时,深入推进农产品精深加工,着力打造“乐禾净菜”“鼎盛酱菜”“玉胜蔬菜”等特色品牌,现代农业提质增效成果显著。

作为全国机器轴与附件标准化技术委员会委员单位,山西大新传动技术有限公司参与起草修订国家标准6项、行业标准4项,拥有已授权的实用新型专利4项、计算机软件著作权登记5项,有力推动县域高质量转型发展。

商贸物流领域也在持续扩容提质。圆通晋南智慧科创园建设加快推进,横桥镇商贸中心启动实施,“乡村e镇”获省商务厅“优秀”等次评定。通过扎实开展提振消费专项行动,有效带动消费3678万元,消费市场活力得到持续激活,县域商业体系日益完善。

惠民利民

绘就人水和谐新画卷

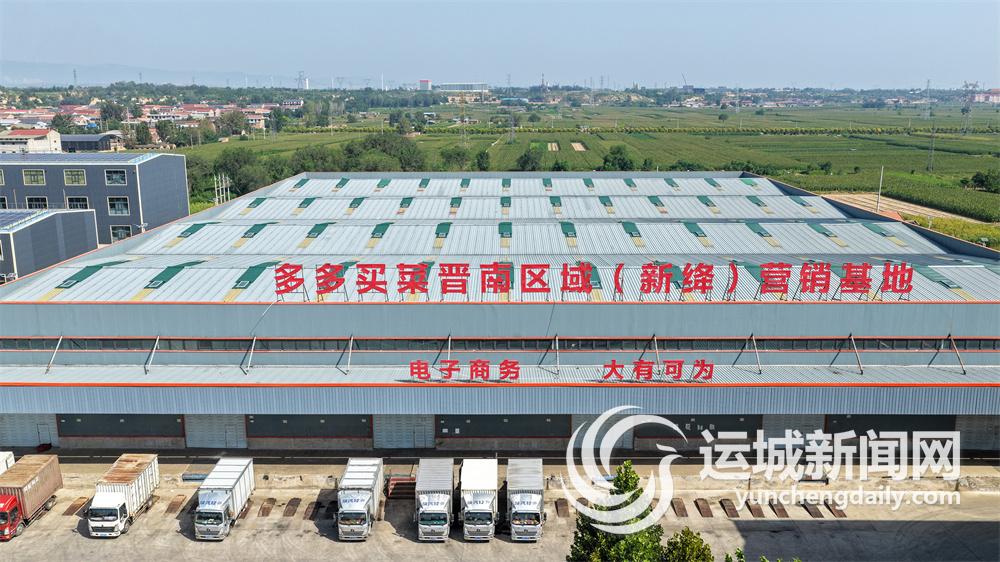

多多买菜晋南区域(新绛)营销基地,建设10万平方米云仓,以新绛为中心,辐射运城、临汾、晋城三市,覆盖1200万消费人群,预计日订单量超100万单,为新绛县域农业、商贸业、服务业和传统企业转型升级发展作出积极贡献。

生态保护,最终落脚点是造福于民。新绛县始终坚持以人民为中心的发展思想,将生态治理与民生改善紧密结合,努力推动生态效益转化为实实在在的民生福祉,让群众共享绿色发展成果,携手构建幸福新格局。

在提升人居环境方面,新绛县抢抓全省以县城为重要载体的城镇化建设试点机遇,系统部署“古城提质焕新、城市提级扩容、农村环境提优赋能”三大行动,加快推进龙兴北路北段建设、高速公路出入口改扩建、232省道临夏线改线等一批交通项目,城市路网持续优化,综合承载能力显著增强。同时,深入学习运用“千万工程”经验,常态化开展“村庄清洁日”活动,累计清理垃圾杂物2340吨,拆除残垣断壁和废旧建筑39处共5749平方米,村容村貌焕然一新。

绛州古城景区基础设施建设项目(二期),注重做好历史文化名城保护和传承,立足老城区内风貌整治和管控,坚持在尊重建筑本体原来风格的基础上进行微更新、微改造,宜古则古、宜洋则洋。

在巩固拓展脱贫攻坚成果方面,新绛县建立健全防返贫动态监测和帮扶机制,完善联农带农利益联结,统筹运用衔接补助资金3030万元,实施各类项目42个。其中,产业类项目28个,发放小额信贷332.2万元,贴息14.6万元,有力支持脱贫群众稳定增收。

就业是民生之本。新绛县扎实推进“技能运城”建设,新增技能人才1091人,技能人才占比提升至34.31%;线上线下协同开展招聘活动35场,城镇新增就业2514人。“新绛月嫂”获评市级劳务品牌,常熟服务工作站被评为市级外出务工人员服务工作站,就业服务体系日趋完善。

绛州古城景区持续健全完善“吃住行游购娱”全链条体系,举办“古城之夜 音你而来”等主题文旅活动,引进特色小吃,创优特色民宿,发展演艺经济,推广非遗文创,丰富业态植入,聚力打造文旅融合示范区。

文化是城市的灵魂。新绛县高度重视历史文化遗产保护与活化,成立历史文化名城保护中心,全面铺开绛州古城修复与利用项目。一期工程已完成龙兴路、文庙北路等10条道路改造提升,古城风貌日益彰显。非遗保护传承成果显著——绛州澄泥砚获“三晋老字号”认定,绛州鼓乐入选“世界无形文化遗产”,绛州剔犀跻身全国“一县一品”特色文化艺术典型案例,众多非遗产品走向国际展会,品牌影响力不断提升。

文旅融合也为古城注入新活力。新绛县新开放乔沟头玉皇庙、北池稷王庙两处国保单位,推出免费旅游专线及3条特色旅游线路,着力打造贡院巷网红步行街,成功举办“绛州古城中国年”“不负花朝·印象绛州”等品牌活动,正逐步成为区域文商旅融合发展的新高地。

新绛县德鑫化工有限公司加强校企合作,强化技术提升,打造行业标杆,实施年产8万吨新型染料和医药中间体升级改造项目,达产达效后将成为国内生产规模最大、品质最优、安全性最高、环境最美的染料中间体生产基地。

历尽天华成此景,人间万事出艰辛。新绛县始终将黄河流域生态保护作为高质量发展的基准线,全力推动生态保护再上新台阶、绿色转型实现新突破、高质量发展取得新成效、民生福祉获得新提升,为“让黄河成为造福人民的幸福河”贡献新绛力量。展望未来,新绛县将持续筑牢生态文明建设战略定力,扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设,确保“一泓清水入黄河”,守护母亲河生机绵延,让广大人民群众在绿色发展中共建共享、安居乐业。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。