来源:运城晚报时间:2025-07-25

□记者 薛丽娟

临近“八一”建军节,想起曾经采访过的老兵赵宗华。没想到,拨了几个电话,听筒里都是“正在通话中”的提示;点开微信对话框,也已许久没有新消息。直到翻到他的朋友圈,最上面的一条动态让我心头一震——2023年2月16日,赵宗华老人去世……

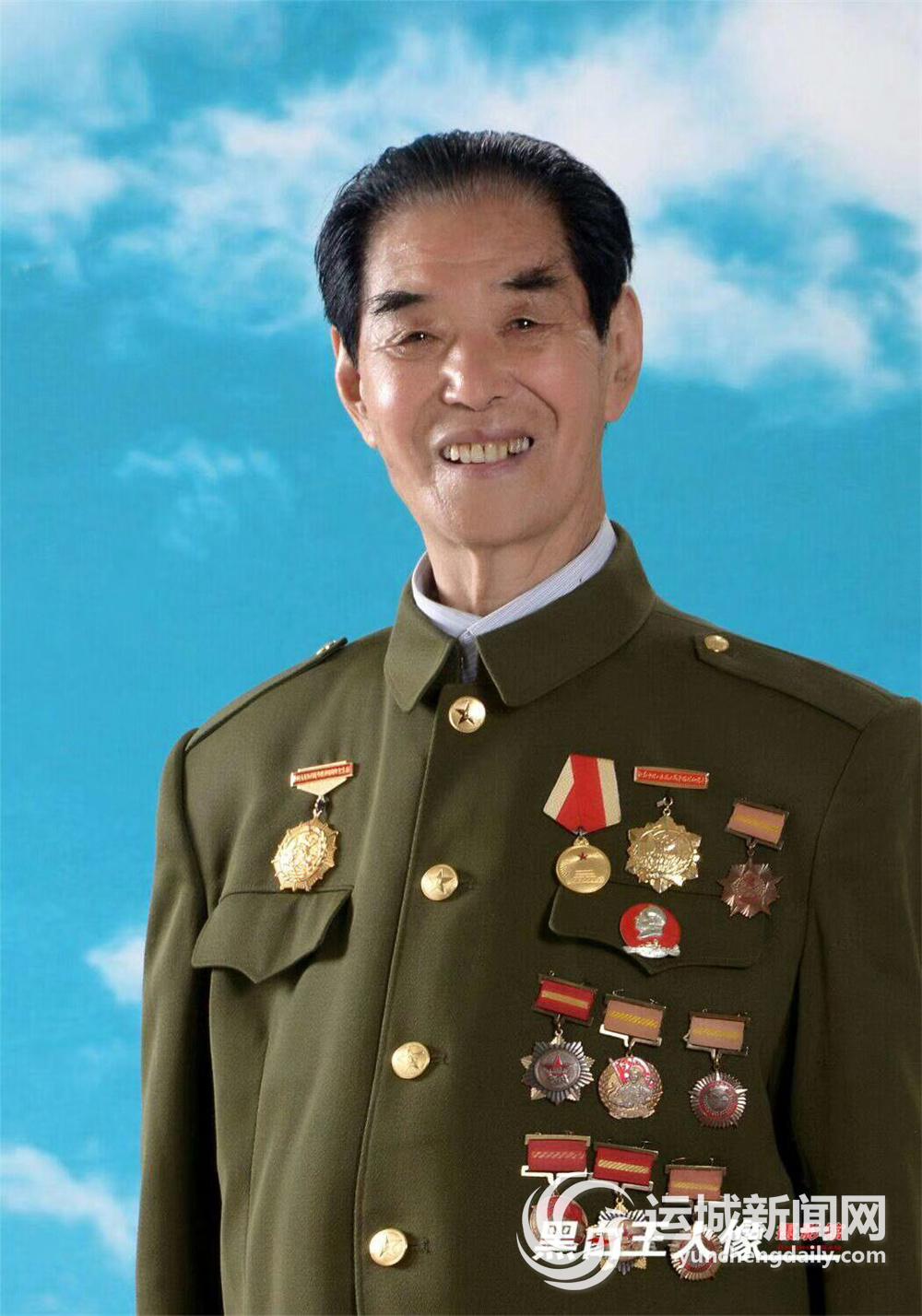

记得第一次见到赵宗华老人是在2019年的夏天,运城的阳光炽烈得像他记忆里的战火。彼时他已90岁高龄,脊背虽有些佝偻,可当说起那段战火纷飞的历史,眼里的光清亮得像山涧的泉水。那个总爱在微信里发节日问候、朋友圈满是爱党爱国文字的老兵,那个采访时说起往事仍带着少年气的老人,终究还是带着他的烽火故事,走进了历史的星河。但他留下的,远比故事更厚重。

枪声里寻求逃亡路

赵宗华的小名“富升”,藏着家人对安稳日子的期盼。1930年8月,他出生在河南济源大峪镇(乡)一个书香门第,父亲和几个伯父种地经商各司其职,祖父是当地有名的读书人,家里的笔墨香是他童年最初的暖色。

可这份平静在他8岁那年碎了。日军的铁蹄踏遍家乡,烧杀掠夺成了日常。离村子不远的关口,成了日军轰炸的重点目标,日日炮火轰鸣,浓烟滚滚,家家户户都在提心吊胆中过活。

更让他绝望的是,爷爷奶奶相继离世,连常陪他的放羊伯伯也没了,不到两年,家里一下子少了六七口人。老人当时回忆时,这样形容:“感觉天塌了,不知道活着还有啥盼头。”

12岁那年,灾难再次降临。他在院里被抓劳工的日军堵个正着——村里的壮年都躲了,日军连孩子都不肯放过。修炮楼,每天扛砖瓦、搬沙石,一天两顿高粱糊糊刚够吊着命。一个深夜,他瞅准看守不注意,逃进深山沟,凭着对地形的熟悉在荆棘丛里躲到天亮,跌跌撞撞跑回了家。

父母抱着失而复得的儿子浑身发抖,连夜决定逃荒。一家人揣着最后一点干粮,一路讨饭跨黄河,奔波到运城垣曲。夜里蜷在路边破窑洞暂且安身,却被劫匪洗劫,最后仅有的棉被、锅碗都没留下。那个寒夜,最小的妹妹连冻带饿在母亲怀里没了气息。

为了活命,父亲带着他去闻喜打零工,母亲则带两个妹妹在当地讨饭,一家人被生拆两地。他给人放牛换口饭吃,好不容易等父亲攒下点钱,赶紧揣着往母亲那儿赶。徒步不知走了多少里,在镇上见到衣衫褴褛的母亲时,他才知因饥饿难当,大妹被送给了一位过路妇女。少年抱着母亲,泪水混着脸上的尘土淌下,“娘也抱着我哭,说对不住,可眼泪顶啥用”。

为躲战火,母亲带着他躲进深山,挖野菜、摘野果求个温饱,也与父亲断了音讯。直到一年多后,颠沛流离的一家人总算在夏县泗交镇窑头村重聚,挤在借来的一间能遮风的土屋里。枪声四起的年月,一家人连好好活着都成了奢望,更别说期盼的“富升”安稳。

中条山淬生战士魂

70多年后再提往事,赵宗华老人仍是记忆清晰。日军的刺刀、亲人的血泪、逃荒路上的尸骨,那些刻进骨子里的记忆,从未随岁月淡去。

1944年的中条山,成了命运的转折点。一家人在八路军的保护下,总算过上了几天安稳日子。他亲眼看见战士们宁可绕远路啃树皮,也不向百姓要一粒粮;看见他们冒着枪林弹雨救下被日军追赶的村民,心里的想法愈加坚定。

“娘,我要当八路军,打日本人!”少年的声音不大,却带着不容置疑的决绝。听说八路军招兵,个头还没步枪高的他报名时,面对指导员“怕不怕”的追问,拍着胸膛答:“我能行,我不怕死!”

就这样,未满14岁的赵宗华成了晋冀鲁豫边区太岳三分区的战士。穿上军装那天,他摸着身上洗得发白的粗布,忽然觉得“富升”这个名字有了分量——要让更多人过上安稳日子。

可那会儿的日子苦得钻心。缺粮食,他跟着战友们扒树皮、挖野菜;子弹金贵,没有枪就练刺杀,更多时候,他们揣着柴刀靠夜袭、伏击与鬼子周旋。他记得最清楚的是一次夜袭炮楼,摸黑爬过铁丝网后,自己负责放哨,眼看着战友们拉燃炸药包导火索,火光冲天而起楼塌时,他只有一个念头:“把这些强盗赶出去!”

那时,战友都叫他“铁打的小鬼”,他却说是“幸运的小鬼”。跟着部队在山林里打伏击、送情报、护群众,好几次在鬼子的包围圈里死里逃生,他笑称:“咱命硬!”

在中条山的一年里,他看着身边的战友换了一茬又一茬,有的牺牲时还没他大。“大家心里都憋着一股劲,要把日本人赶回老家”,他也从哭鼻子的孩子,成长为敢拼敢打的战士。

1945年日本宣布无条件投降的消息传来时,他再也忍不住,抱着身边的战友眼泪直流。连中条山的风也似在为那些没能等到胜利的战友呜咽。

烽火中践行忠诚志

“都是战士的鲜血,胜利不容易啊。”6年前接受采访时,赵宗华老人这句感慨里,藏着他22年军旅的峥嵘。

1946年内战爆发,他因送信机灵被首长看中,成了警卫员。此后亲历三打运城。之后,大军一路北上,攻克临汾、晋中。而越往北走,战事越凶险。在太谷遇敌机轰炸,千钧一发之际,他扑在司令员身上,等从炮弹炸开的沙土里爬出来时,身边的战友已血肉模糊。这样的生死瞬间,北上途中成了常态。

从解放太原到进军西北,再到抗美援朝,这个曾被唤作“小鬼”的战士,在冰雪战场、枪林弹雨中践行着忠诚。无论在哪儿都没人叫苦,“大家心里都想着,把仗打完了,家里人就能过好日子”。

唯一让他牵挂的,是远在家乡的父母。1962年,他终于在北京迎来了与家人的重逢。母亲抱着身穿军装的他,反复确认着:“你是小富升吗?怎么这么高了?”离家十几载,烽火已改少年模样。

22年军旅生涯中,赵宗华荣立二等功一次,三等功三次,抗日纪念章、解放华北西北勋章、抗美援朝奖章等,更是每一枚都刻着生死考验。

直到1966年,他转业到北京市朝阳区教育局、文化局。工作之余,他重拾书法,并攻读中国书画函授大学,笔下的字既有烽火淬炼的刚劲,又有岁月沉淀的温润。他还把经历写成诗词等,缅怀感谢战友。

暮岁犹存赤子心

1986年,为照顾运城老家年迈的父母,他放弃北京的优越环境,回到这片深爱的土地,在地区科协任职至1990年离休。离休后,他虽随家人移居澳洲,却仍传扬中华文化,终在2003年归乡。记得他说,“吃着家乡的米,喝着故乡的水,才算真正踏实”,很是朴实的话里满是最深的眷恋。

2019年采访时,他不断说自己“幸运”——从枪林弹雨中活了下来,能看到祖国的强盛。而这份幸运,更多的是对战友的感恩,对生活的感恩。

当年采访结束时,赵宗华老人坚持要加微信,笑道:“有啥想知道的,随时问。”此后,每逢春节、国庆,微信总会收到他的问候,“节日快乐,祖国安好”。他的朋友圈里,时常分享着党史文章、民生新闻和自己的书法作品,字里行间流淌的,是历经风雨后,对家国的眷恋与赤诚。

后来每次见面,他总是满脸笑意。有几次在报社附近偶遇,他背着黑包取报纸,笑着说:“坐公交很方便,看运城变化,真好。”眼里的光像个孩子,热情地讲着城市的新模样,一脸满足地说自己“还是青年”,要“好好享受这美好生活”。

赵宗华老人走了,但他留在微信朋友圈的文字还在,那些烽火故事还在。他用一生诠释了“富升”的真谛:不是个人的富贵,而是家国的安宁;不是独享的安稳,而是千万人的幸福。

“都是战士的鲜血,胜利不容易啊”,话语犹在耳畔,回望烽火岁月,正是这些老兵用热血铺就和平路。他们的故事,山河铭记,他们的精神,永远年轻。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。