来源:运城日报时间:2025-07-01

■刘辽垣 张 慧

人生就是不断地作出选择。如果选择的方向是对的,即使走得慢一点,也总会到达目的地;但如果一开始方向就错了,那即使再努力、走得再快也无济于事,反而是走得越快危害越大。人生中一次又一次的选择成就了不同的人生。在每个两可或两难的时刻,取什么舍什么,就是我们的选择。

面对选择,一般人都会犹豫,难作抉择,甚至经常会为自己的选择而懊悔。而有些人,他们的选择却从不犹豫、永不言悔。其中的差别就在于义与利的取舍。依于利而取舍,必致难取难舍,犹豫不决或悔不当初;依于义而取舍,必定义无反顾,无怨无悔。

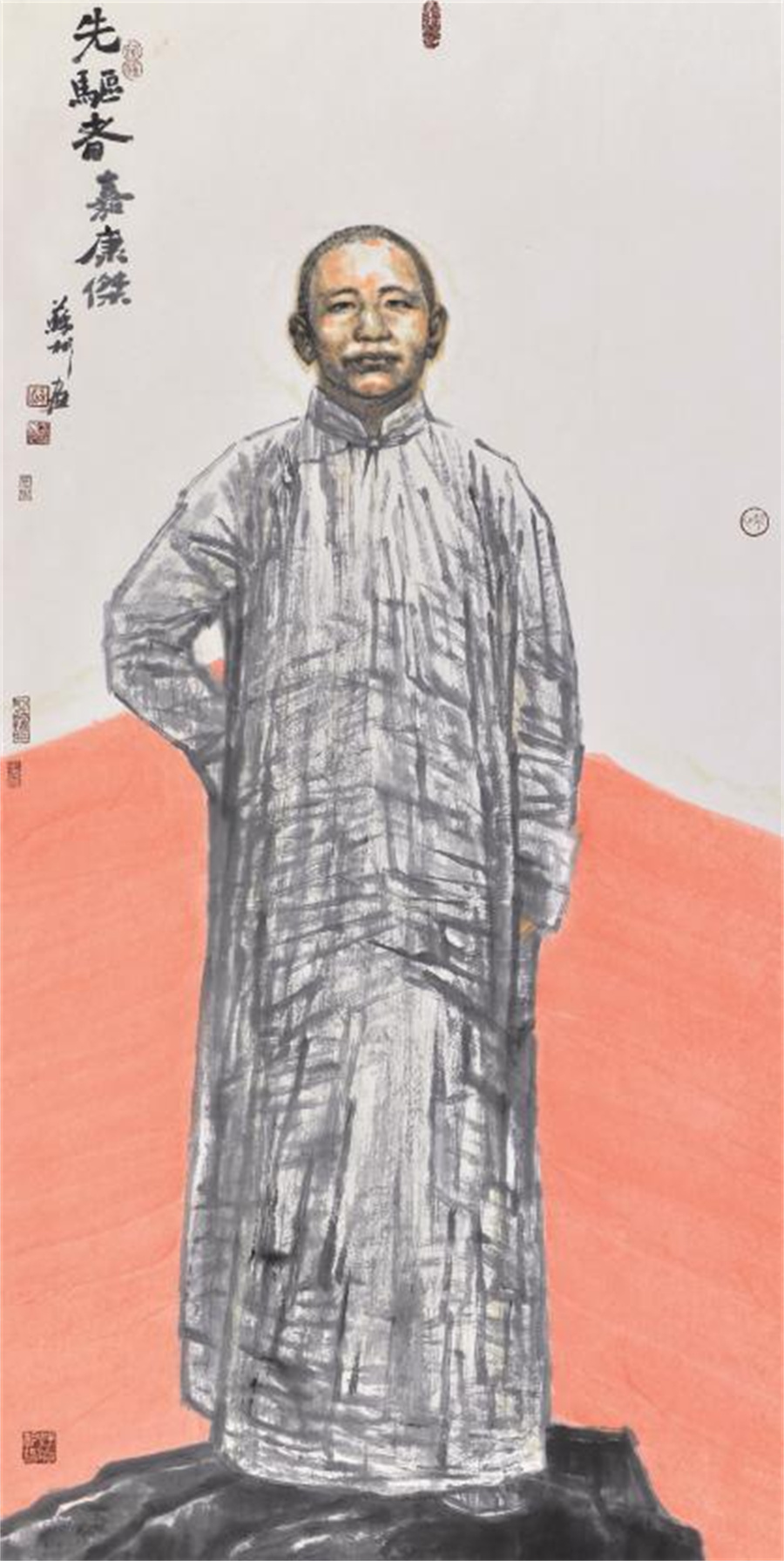

嘉康杰,是河东地区早期党组织的重要领导人,为革命他舍家舍业直至最后舍弃了生命。他传奇而跌宕起伏的一生,他的人生选择,很好地诠释了这种依于“义”而取舍所成就的壮丽人生!

舍弃家财而赈恤百姓

嘉康杰,1890年出生于夏县其毋村一个殷实的封建地主家庭。优越的家庭环境,使他从小就接受了系统的中华优秀传统文化教育。同时,母亲的善良和勤劳节俭的品格也深深地影响了他,使他逐渐形成了仁民爱物、慈悲为怀的思想和情怀。他从小就立志要像历史上的岳飞、文天祥、林则徐等民族英雄一样,报效国家,救民于苦难。

小时候,和村里的小伙伴一起玩耍,他总会把自己的馒头、糖果、糕点分一半给小伙伴吃;每每碰见有流浪或讨荒者到村里乞讨,他总会跑回家去或端来一碗饭或从米缸面缸中挖来一瓢米面,拿给他们;家里的雇工,他都视若亲人,谁头痛脑热,他把自己的零用钱送去抓药,不够的话,就想各种办法向大人讨要,直到病人好了才肯罢休。

在他二十岁那年,发生了这样一件事。

嘉家在中条山上的韩家岭村有个大庄园,庄园管理经营着嘉家在韩家岭的几百亩土地。这些土地大部分出租给当地农民耕种,嘉家按照约定每年收取一定的地租,这些以地租形式收取的粮食就全部存放在韩家岭庄园。那年,康杰过完二十岁生日后的一天,去向他当家的叔父说:“家父长年在外,家里上上下下全靠叔父一个人打理。如今寄尘(康杰原名嘉寄尘)长大成人,今后家里的事就让侄儿替叔父分担一些吧!”经过一番软磨硬泡,终于讨了个到韩家岭去收地租的差使。叔父觉得这也不是什么难事,按地契和租约,去一家一户把粮食收上来,寄尘应该能干得了。于是就把当年收租的事放心地交给了嘉康杰。

嘉康杰带着地契和租约去了韩家岭,叔父在家静等他大功告成的好消息。到了晚上,跟去的小厮却带回来了一个让叔父五雷轰顶的消息:少爷到韩家岭后,把租地的佃户们召集起来,不过说的却不是收租和交租的事,而是告诉大家,今年的地租不用缴了;不仅不用缴了,而且每家每户还可以从庄园领取一定的粮食。少爷打开庄园仓库,把存粮一粒不剩地分给了佃户!为了消除佃户心中的疑虑和担忧,他还一把火把随身携带的地契和租约烧了个精光!

这应该算得上是嘉康杰成年后的第一次重大选择和取舍!看到周围百姓衣不蔽体、食不果腹,面对众多长工佃户终年劳碌,却上不能奉老,下不能养幼,而自己却锦衣玉食,他于心不忍。“天贤一人,以诲众人之愚;天富一人,以济众人之困”,不能用自己的力量和财富去帮助人、缓解别人的痛苦,这让他产生了深深的耻辱感和愧疚心。所以,有理由相信,嘉康杰的行为,是他早就谋划好的。嘉康杰因此成了家族叔伯眼中的逆子,却也成了当地百姓心中的菩萨。

其中,也许不无鲁莽,他舍弃了家产和家财,只能换取贫苦百姓的一时温饱;他舍弃自己优渥的生活,选择和自己的封建家庭决裂,为求得自己的心安和宁静,也略显极端和青涩。但我们又怎能苛求一个懵懂少年忧国忧民的满腔热情呢?这一步也许迈得有点大,也许把自己带入了从此再无回头路的绝境。但他真真切切就是从此出发了,从此远赴太原、北京和日本求学,开始寻求救国救民的真理。这样的选择与转身,何等果敢和坚定!

舍官不当而甘做教书匠

1920年,嘉康杰第二次从日本留学归来。从1910年离开家乡,这十年间,他参加了辛亥革命、二次革命和五四运动,先后在太原省立农业专科学校和北京法政专门学校读书,于1914年和1919年两次赴日留学。在苦闷和彷徨中一路摸索,追随各种主义和思潮,最后他逐渐形成了自己教育救国的思想和理想。两次赴日留学的嘉康杰深深认识到,“中国之落后,在于不兴教育,不懂科学”,中国教育的落后是一切落后的根源,正如陈独秀和李大钊先生要以新文化运动救国的初衷,也如鲁迅先生弃医从文要从精神上觉醒国民一样,嘉康杰决定走教育救国之路。

那个当年分了自家粮食、烧了地契租约的嘉家二少爷回来了!这在当地可是个了不起的大事,一时间坊间传得沸沸扬扬。消息传到阎锡山的耳朵里,他权衡再三,最终决定笼络这个既是人才又满是不安定因素的人。

但他想错了!一个能把自家万贯家产舍弃的人,岂是能用高官厚禄所收买得了的?这个热血青年所想所要的,又岂是一个军阀官僚所能理解的?

嘉康杰拒绝了阎锡山委任他当县长的盛情邀请,转而在众人的不解和非议中去追求自己的理想——办学校,搞教育。1920年,他在其毋村迈出了自己教育救国实践的第一步,兴办了一所新式小学,取名为“以太小学”,以这个西方哲学和科学史上在十九世纪末二十世纪初红极一时的新物质概念“以太”来寄寓自己以教育救国,探索中国新出路的理想。

1922年,嘉康杰继续在夏县堆云洞创办“平民中学”,正如他给这所学校所起的名称一样,这所中学只招收普通百姓人家的子弟。1925年夏,他又在运城兴办了“河东中学”。

当时的中国太落后了,中国需要读书的人太多了,而能读得起书的人又是太少了。嘉康杰要以一己之力尽力改变这种状况,哪怕是多让一个人多读一天书,他也要不停地走下去。后来的几年间,他把学校又陆续办到了临汾、太原等地。到二十世纪三十年代前后,他先后创办了1所小学和6所中学,培养学生达6000余人。

少年时代的王阳明,有一次被私塾先生问:读书的目的何在?别的同学都回答,要科第中举,光耀门楣。而王阳明回答,不为科第中举,要成圣成贤,造福百姓。嘉康杰的心胸和理想,何尝不是如此!

这次选择,虽为人所不解乃至嘲讽,在他却心平如镜,波澜不惊。正如孔子所说,“人不知而不愠,不亦君子乎!”

在大革命失败后的白色恐怖中加入党组织

1926年,运城第一个党组织在省立二中(运城)成立。运城党史上这一重大事件的发生,是上级党组织即太原特委和运城籍在外早期共产党员共同努力下实现的重大历史跨越。早期马克思主义的传播,主要在各大中学校的进步学生中间进行,至1925年,临猗籍共产党员王鸿钧受太原特委派遣,回到家乡在省立二中发展了第一批党员,并于1926年春天在省立二中建立了中共运城支部。

虽然运城的第一个党组织没有产生在嘉康杰创办的平民中学或河东中学,但学生中间传阅的书籍、大家悄悄谈论的话题,嘉康杰不可能不知道。他在对学生采取宽容和包容态度的同时,自己也开始了解并深入学习马克思主义,这驱使他逐步由一个民族主义者、一个爱国者转变成马克思主义者。尤其在1928年,由中共山西临时省委召开的建立中共河东特委的会议,在堆云洞平民中学召开,足以表明在此之前,嘉康杰已经对马克思主义深信不疑,并且与运城党组织及其早期领导人之间建立了深切的互信。

由于历史的久远和资料的缺失,嘉康杰确切入党时间成了一个解不开的谜团。现在普遍认可的说法是1927年大革命失败后。这个论断和界定没有问题,但还不够精确。1928年,河东特委成立时第一次堆云洞会议在平民中学召开,这样一次重要的会议,又是在自己“家”里召开的,嘉康杰却没有参加,也没有在河东特委中担任任何职务,这足可说明当时嘉康杰还没有加入党组织。所以,嘉康杰确切入党时间应该是1928年6月至1929年初。1929年初,嘉康杰领导了“平陆夺枪”斗争,此时,他虽还没有明确的党内职务,但已经积极参加革命活动了,可以确定这时他已经加入了党组织。

1928年到1929年,“白色恐怖”从上海、武汉等大城市波及运城,山西省委和运城特委组织先后多次被破坏,各级党组织的领导人或被捕遭杀害,或逃亡失踪,党员人数急剧减少。运城的党员人数由之前的100多人,锐减到20人左右。

正是在这个时候,嘉康杰选择加入了党组织,并勇敢地挑起了河东中心县委书记的责任,这一挑就是近十年。

人们说“识时务者为俊杰”,在时人眼中,这个嘉康杰真是不识时务!当时,凡是与共产党沾上边,就有可能丢掉身家性命。早先加入党组织的人,被抓的抓,被杀的杀,侥幸逃脱的也是游荡他乡,而嘉康杰却偏偏在这个时候成为一名无产阶级战士。这次选择,在人们的眼中,是直接拿生命开玩笑!而于嘉康杰来说,他要做一件有意义的事,只要是为这件事奋斗,为此而冒险就是值得的,那么生命的长短又有什么关系呢?

为救国救民,他不断地求索,由一个追求无政府主义、信奉资产阶级革命的进步人士,到兴办学校通过教育救国的爱国者,进而又转化成为一个坚定的马克思主义者。这就是他的心路历程,也是他最庄重的选择!

舍弃生命而终成历史时空中的永恒

从在党旗前举起挙头的那一刻,嘉康杰就义无反顾地踏上了自己的征程——在别人看来是荆棘满途、险象环生的不归路,而在他却是前途光明、豪情满怀的幸福道!

嘉康杰从1929年冬担任河东中心县委书记到1939年冬天牺牲,这中间足足十年时间,横跨土地革命和抗日战争两个时期。其间,河东地区党组织的发展和革命斗争,高潮迭起,可圈可点,可以说每一步都离不开嘉康杰的付出,他是每一次活动的倡导者组织者发动者。

一是多次恢复和重建各县党组织。1930年冬,他任河东特委组织部部长,先后在夏县、安邑、解县、虞乡、临晋、永济、闻喜、新绛、绛县等县恢复重建了党的组织。1931年,山西和运城党的组织再次遭到严重破坏,嘉康杰与省委河东特派员阎子祥一起,经历了千难万劫,在晋南35个县中重建了32个县的党组织。从1934年以后,运城党组织与被多次受到破坏的省委最终失去联系,此后运城党的活动基本在嘉康杰同志的独立领导下自主进行,一直到全民族抗战开始前,河东地区党的活动从未停止,并且取得了在闻夏山区先后建立起50多个农村支部的斐然成绩。

二是领导进行了多次武装斗争。在不断发展壮大运城党组织的同时,嘉康杰一刻也没有放弃开展武装斗争的努力和尝试。土地革命战争时期,嘉康杰在运城先后组织领导了大小四次武装斗争。这四次武装斗争分别是:1929年4月的平陆夺枪斗争,1931年6月的稷王山暴动,1934年4月至年底的绛县红军游击队的武装斗争和1936年4月的中条山暴动。这些斗争,有的半途即夭折,最长的也只坚持了半年时间,但即便如此,这几次斗争在山西乃至北方地区也是极为难得的,其所产生的影响极为深远。

三是为开赴山西抗日前线的八路军部队及时补充了兵员。全民族抗战爆发后,嘉康杰先后担任晋豫特委委员,中条地委委员、军事部长,八路军晋豫边抗日游击支队供给部部长等职,在不同的岗位上继续践行着自己的入党誓词。1937年8月,改编后的八路军誓师出征,途经运城奔赴山西抗日前线,激烈的战斗急需扩充大量兵员。嘉康杰日夜奔波,很快完成了上级下达的在河东扩兵三千的任务。刘少奇赞扬他说:“他登高一呼,立刻有数十、数百名青年响应,踊跃参加八路军。这对我军初入河东帮助很大,他堪称‘群众领袖’。”

四是承担了为抗日部队募集粮草的重任。抗战初期,集中在山西境内的共产党和国民党抗日部队多达数十万,粮草供给无疑是当时最为突出的矛盾。八路军的供给又往往被蒋介石和阎锡山以各种借口克扣和拖欠,再加上不在正规部队序列的大量游击队,共产党领导的抗日武装的粮草供给只能靠自己解决。这个担子比上前线打仗要艰难得多,最富斗争经验和最具群众基础的嘉康杰毅然扛起了这个重任,日夜奔走在为部队筹集粮草的河东各县,很好地保障了党领导的抗日武装的粮草供应。

1939年9月,在中共晋冀豫区第一次党代表会上,嘉康杰被选为出席中共第七次全国代表大会的候补代表。11月18日,嘉康杰返回河东由韩家岭赴平陆龙潭沟中条地委驻地,传达区党代表会精神,途经夏县、平陆县交界处的武家坪时,惨遭国民党特务杀害,壮烈殉国!

孤立地看,嘉康杰最终舍弃生命,好像不是他的选择,而是被动的,被人强加的;但整体地看,这是他在加入党组织的那一天起他就为这一天作好了思想和心理准备,随时都在迎接这一天的到来!可以说,这才是他的终极选择,才是他人生的终极取舍!

毛泽东在《为人民服务》一文中说,“人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。’为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻”。嘉康杰同志就是为人民利益而死的,他的死比泰山还重!老子说“死而不亡者寿。”嘉康杰死了,他却获得永恒,永远活在人民心中。

1940年2月,中共夏县中心县委将所属游击队命名为“康杰支队”;1945年春,太岳区委将成立于1942年的垣南县抗日民主政府改为“康杰县”;1952年5月,山西省人民政府将成立于抗日烽火中的“公立运城中学”(前身为“晋冀鲁豫边区太岳行政干部学校第五分校”,后曾更名为“太岳第五中学”“晋南中学”)命名为“山西省康杰中学”;1952年10月,嘉康杰同志被中华人民共和国中央人民政府追授为“革命烈士”。

如今,嘉康杰同志离开我们已经85年了,但一代代河东儿女秉承他的精神和遗志,不畏艰难、不怕牺牲,前仆后继、勇挑重担,在不同历史时期为中国革命、建设和改革开放作出了不可磨灭的贡献,以其名字命名的“康杰中学”成为运城最亮丽的名片之一,无数河东儿女,以成为“康杰人”为莫大的荣耀!

舍弃了一切,获得了永恒!这就是嘉康杰的人生取舍!

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。