来源:法治日报时间:2025-05-30

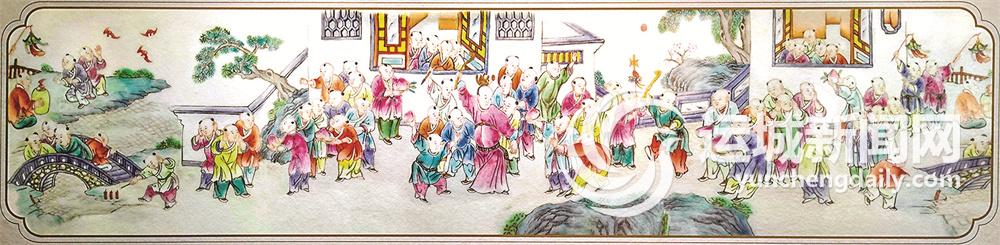

山西博物院粉彩婴戏图碗及其外壁展开图

在我国历史上最为繁盛的唐代,对于保护少年儿童做出了有益探索,虽然没有专门的少年儿童保护法,但是作为中华法系代表的《唐律疏议》,其中对少年儿童犯罪与保护的规定却很明细,对保护未成年人的合法权益发挥了重要的作用。

首次界定未成年人的年龄范围

《唐律疏议》对于未成年人年龄的规定很具体,主要体现在《名例律》中:七岁以下的未成年人是完全不负刑事责任的;七岁到十岁的未成年人一般不承担刑事责任,除非其犯有谋大逆等重罪;十岁到十五岁的未成年人如果犯罪,则需要对其所犯罪行负完全刑事责任,但可以减轻处罚。十五岁以上的行为人则为完全的刑事行为能力人。

上述这种规定有了很明确的年龄阶段,而对于各个阶段制定相应的保护措施和所应该承担的刑事责任,《唐律疏议》的规定比较具体:从刑事责任年龄来区别未成年人与成年人,进而规定前者与后者所承担的刑事责任迥异来达到保护未成年人群体的目的。《名例律》规定:年龄在七十岁以上的老人及十五岁以下的未成年人,若犯罪在流罪以下,则可以收赎,但是所犯之罪为加役流、反逆缘坐流、会赦犹流者除外,但是这些人仍有优待措施,那就是他们到了所发配的地方,可以免居作;八十岁以上的老人及十岁以下的未成年人,如果犯了反、杀、逆等应判死刑的情况,可以上请,如果犯了盗窃或伤人罪,则可以收赎;而如果行为人是七岁以下的未成年人,则即使犯了死罪,仍然不给予刑罚制裁,除非其所犯罪是缘坐或者株连的情况。《名例律》第三十一条还有一项规定,那就是:如果犯罪的时候为未成年人,但是事情被揭发的时候已经长大,那么仍然以未成年人论。

对于十岁以上不满十五岁的未成年人犯法的,《唐律疏议》通过适用赎刑来减轻他们的刑事责任。对于七岁以上不满十岁的未成年人犯法的,则是通过限制他们所承担的刑事责任范围来对其进行保护,即使是这些人犯了反、逆、杀等极其严重的罪行,仍然可以上请来获得减刑机会;而如果触犯的是盗窃及伤人这样相对轻些的罪名,则可以通过收赎来免除刑事责任。相对而言,对于不满七岁未成年人的刑事责任则规定得更加宽容了。除了株连之罪外,他们是完全不负刑事责任的。

对未成年人禁止刑讯逼供

古代存在刑讯逼供的现象,但唐代官员在审理案件的过程中,更多的时候都以现成的证据定罪,而在不得已的时候才运用刑讯。对此,《唐律疏议》规定:“诸应讯囚者,必先以情,审察辞理,反复参验;犹未能决,事须讯问者,立案同判,然后能拷讯。违者,杖六十。”这说明,《唐律疏议》不主张一开始就用刑讯,除非在审察参验后尚不能决断时才能如此,那么对于未成年人在刑讯方面的政策则放得更宽。

《唐律疏议》规定,对于未成年人是不允许用刑讯逼供的,如有人违反了规定,则要给予杖刑的处罚。其《断狱律》对此有详细的法律条文进行限制:“年十五以下及废疾者,并不合拷讯,皆据众证定罪,违者以故失论。”这就说明,唐代的未成年人在被审讯时可以享有不受刑讯的待遇,否则即使利用刑讯的方法得到了想要的结果,仍然是不合法,而且擅自进行拷讯的官员要受到严肃处罚。这样的制度显然给了未成年人更多的辩驳权利,而且不至于使得他们在刑具的淫威下承认自己所没有犯下的罪过,在很大程度上能够保护未成年人的身心健康。

在执行刑罚时,未成年人同样享有成年犯人所没有的待遇,各个朝代都纷纷给予未成年人一种特殊的关爱。唐代也是如此,对于涉案未成年人是与成年人分别关押的。所以,唐代的未成年人在《唐律疏议》中已经被作为一个特殊的群体对待。

规定未成年人违法适用赎刑

赎刑就是以财物赎罪,源于上古时期,《尚书·舜典》记载:“金作赎刑。”北魏时期的孔颖达也曾给赎刑注解:“古之赎罪者,皆用铜,汉始改用黄金。”这说明,赎罪的财物,最开始用铜,后改用金,到了隋唐又改用铜了。唐代的赎刑制度已经发展的很完善,对于未成年人群体,也有了更为详细的规定。

根据《唐律疏议》的规定,老幼及废疾者可以适用赎刑。其《名例律》规定,如果是因为身体条件或者年龄的问题而导致自己无刑事能力的,若年龄在七十岁以上、十五岁以下或身体有问题的人,犯流罪以下也可以适用赎刑;如果年龄在八十岁以上、十岁以下和身体残疾的人,可以收赎的罪名更加宽泛了,那就是犯了盗窃等罪,也可以适用赎刑来惩罚他们的罪过。另外,如果这些人因犯了杀人罪需要判死刑的话,依然可以通过上请来求得减刑的机会,皇帝可以通过考察这些犯人犯罪的主观恶性,来考虑是否适用赎刑。如果是过失杀人,则可以根据案件的特殊情况,考虑适用赎刑;如果是存疑案件,则也可以适用赎刑。

拐卖少年儿童单独成罪并判重刑

在唐代将拐卖少年儿童独立设成罪名,并且处罚很重。《唐律疏议》规定,禁止拐卖少年儿童,并且对擅自拐卖少年儿童的做法进行严厉打击,这些规定主要体现在《唐律疏议》的《贼盗律》中。

古代对于拐卖少年儿童的不法分子进行刑罚惩处早已有之。而《唐律疏议》的规定比起前代的法律更加完善,其中《贼盗律》第四十五条规定:“诸略人、略卖人为奴婢者,绞;为部曲者,流三千里;为妻妾子孙者,徒三年;和诱者,各减一等。若合同相卖他人部曲者,各减两人一等。”此外,《唐律疏议》的“略卖期亲之卑幼”“略和幼奴婢”“知略和诱和同相卖而买”等条也都设立有专门的罪名对各种拐卖未成年人的行为进行刑法处罚。在《名例律》第二九四条规定,略卖期亲一下卑幼为奴婢者,并同门殴杀法;和卖者,各减一等。在《名例律》第二九五条也规定,诸知略、和诱、和同相卖及略、和诱部曲奴婢而买之者,各减卖者一等。《唐律疏议》不仅对拐卖少年儿童的做法严厉打击,而且规定拐卖十岁以下的儿童,即使当事人为自愿,仍然以拐卖罪论处。

在古代,人口买卖尤其是女婢买卖很久以来就是合法交易,一些贫困落后地区的百姓,有的人往往以出卖子女来维生。唐代,福建、岭南、贵州等地的民间就有以子女质钱的习俗。对此,唐朝廷态度比较明确,唐律严禁拐卖少年儿童,并严厉打击这一行为。《唐律疏议》之《贼盗律》“略人略卖人”“略卖期亲以下卑幼”等条款都对此作了规定,主要内容是:凡拐卖青少年为他人女婢者,拐卖者处绞;拐卖十岁以下儿童的,虽是买卖自愿,也以拐卖罪论处。特别是不可把期亲以下卑幼作奴婢;拐卖弟妹的,徒三年;拐卖子孙的,徒一年半。 (《法治日报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。