来源:运城晚报时间:2025-04-24

阡陌课堂 记者 朱超逸丁 摄

在晋南孤山之麓,一座以汉字为魂的耕读文化殿堂正焕发新生。修福第基地自2020年入选中国人民大学乡村振兴教材案例,到2023年载入中央党校《典鉴》典籍,再到成为教育部农耕文明研究唯一指定案例,其“以宇宙为教室 奉自然为恩师”的独特模式,正在书写新时代研学游的典范篇章。

文化溯源:解码古字奥秘

踏入修福第,浓厚的文化气息扑面而来。基地上方高悬的“圶”字,不仅是视觉焦点,更是贯穿始终的文化符号。这个看似生僻的古字,实则蕴藏着跨越千年的文明密码。

“圶”,其基本含义是古地名。康熙字典解释为:“《篇海类编》:苦洽切,音恰。地名。”而据查证,“圶”字还有一种说法,它是“曲”的前身字,后被曲字所代替。它不仅代表弯曲,其主要含义是指河流与高山。而从象征意义和历史文化来看,这个古地名就是万荣后土祠与孤山一带,恰指此处——万荣孤山“圶”地。

而《说文解字》中说:“‘圶’,地也。从土,才声。”此处,“圶”作为“地”的异体字出现,表示大地、土壤之意。“土能生万物,地可发千祥”,中华文明起源于农耕文明,土地是文明的标志,土地涵养了中华文明。而孤山“圶”地修福第研学旅行基地,便是以“自然”为老师,以“大地”为课堂,让每一个来此的人充分学好自然文化。

汉字传习:“活”化文字魅力

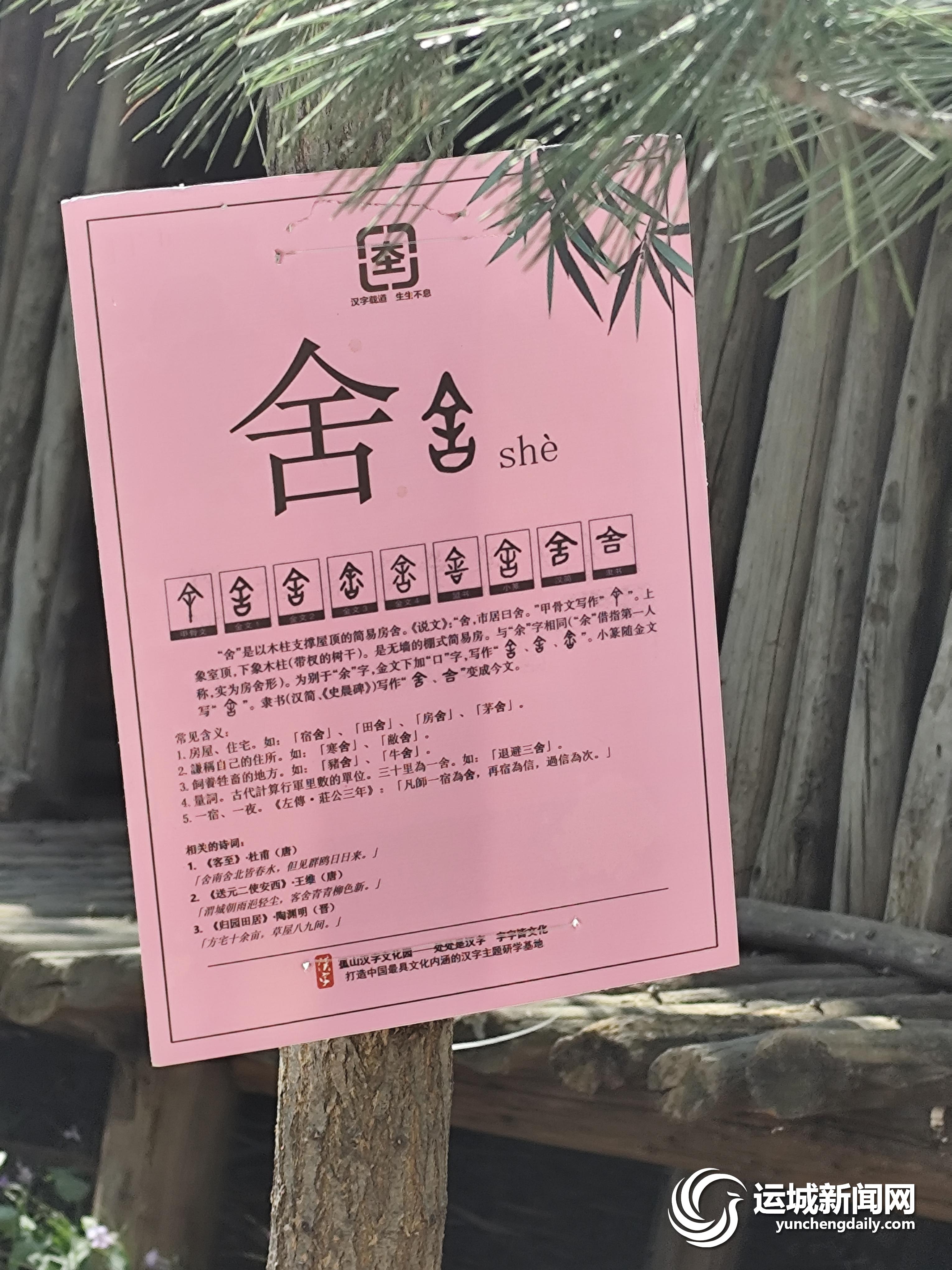

4月20日,修福第成立汉字文化园,其以自然农耕和乡村生活为场景,以生存、生活、生命教育为主线,打造中国最具文化内涵的汉字主题研学基地。正如墙上标语“处处是汉字 字字皆文化”所言,修福第处处都藏着亟待学习的汉字知识。

识形解意 记者 朱超逸丁 摄

在修福第一小院门前,有科普的“启”字知识:“启”的本意是打开门户……。在小菜园的篱笆上,又是关于“田”的介绍,不仅有从甲骨文到楷书的“田”字演变,还有“刀耕火种”“男耕女织”等关于“田”字的成语典故。扒开杂乱的草堆,里面藏着一块“枣棘”字样的牌子,原来这看似杂乱的草,学名叫“枣棘”。

一群研学的孩子围聚在老式简易房前,老师指着悬挂的“舍”字问道:“以木柱支撑屋顶的简易房屋就叫‘舍’,大家能用这个字组哪些词呢?”“宿舍”“猪舍”“舍得”……孩子们争先恐后地回答。这种寓教于乐的方式,将抽象的汉字与具象的生活场景完美结合,让知识在互动中生根发芽,深深刻在孩子们的脑海中。

耕读践行:赓续文明薪火

修福第精心打造了十大特色教学区,涵盖二十四节气教学区、土文化教学区、红色教育区、家道教学区等,全方位传承中华优秀耕读文化。

温柔相伴 记者 南炎红 摄

温柔相伴 记者 南炎红 摄

走进“留耕园”,满眼皆是蓬勃生长的绿意。春日里,杂粮、蔬菜、药材等作物欣欣向荣,这里不仅是农耕体验的沃土,更是开展食育研学、中医科普的天然课堂;沿着山路前行,生灵交流园教学区里,骏马温顺地接受游客抚摸,小羊悠然踱步,孔雀偶尔开屏,让人们真切感受到万物有灵的奇妙。

“我们希望通过耕读体验,让更多人亲近土地,在劳作中体会生存的艰辛,在实践中品味生活的美好,在感悟中探寻生命的真谛。”修福第的老师介绍。在这里,人们跟随节气流转,亲历春种、夏长、秋收、冬藏的四季轮回,感悟自然万物的运行规律,在实践中完成生存、生活、生命教育的洗礼,推动优秀传统农耕文化焕发时代生机,以文化与教育赋能乡村振兴。

修福第的实践印证,通过场景化重构传统文化、体验化传承农耕智慧、产业化提升生态价值,土地将不仅是生产要素,更是文明传承的活态载体。正如创始人李汉生所言:“让乡村成为文化自信的源泉,让耕读教育成为生命成长的必修课。” (记者 李婉玉 赵泽艳)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。