来源:运城晚报时间:2025-01-15

□杨颖琦

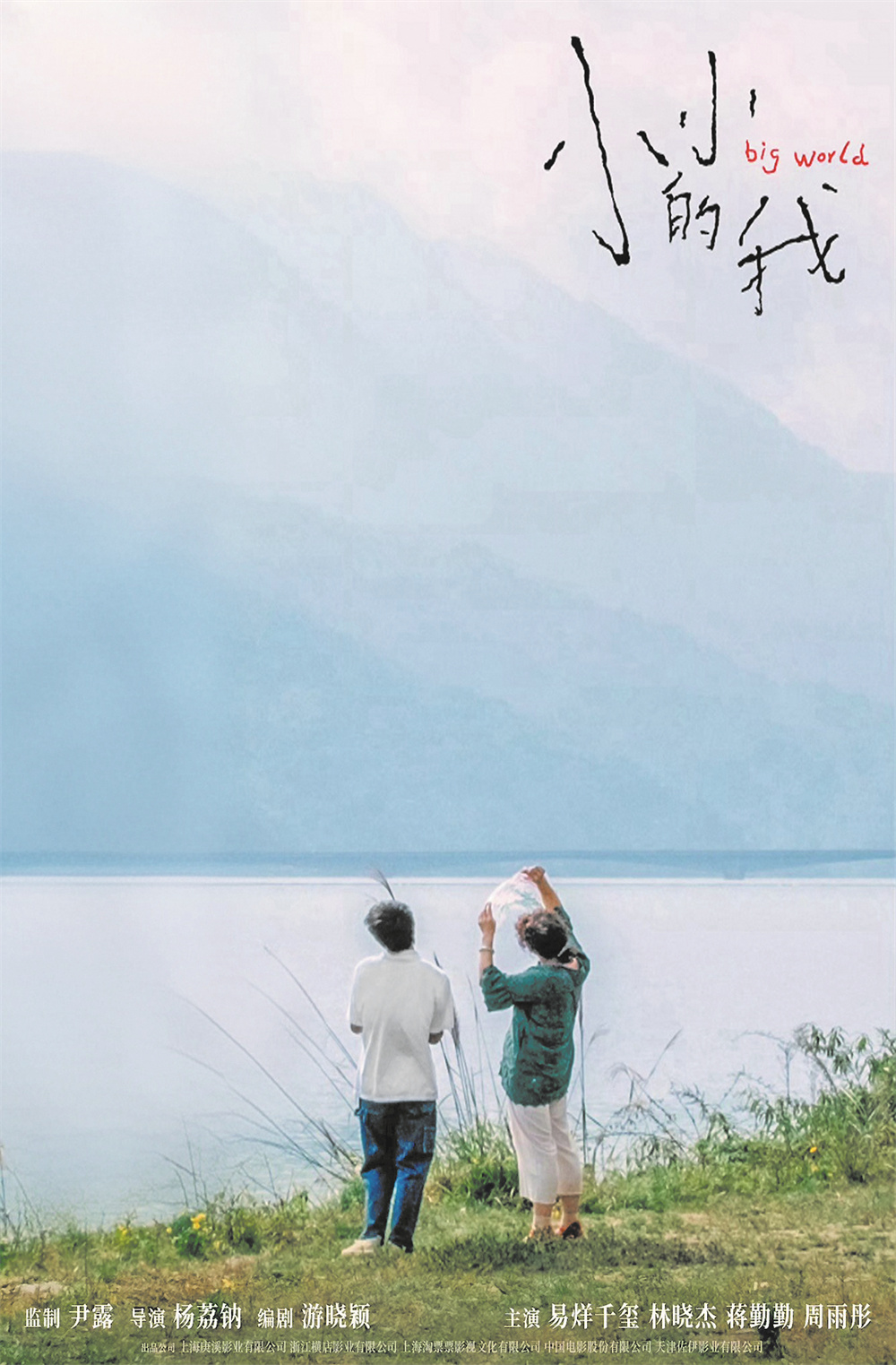

“苔花如米小,也学牡丹开。”这是电影《小小的我》主人公刘春和反复提到的一句诗,也是电影《小小的我》想要传递给观众的关于生命的温暖。

作为元旦档最为细腻温情的一部作品,电影《小小的我》宛如一面澄澈的镜子,映照出生活中那些常被忽视却无比珍贵的生命片段,以一种质朴而深刻的方式向我们诠释了平视生命的意义。影片没有宏大的叙事背景,也没有惊心动魄的特效场面,而是聚焦于平凡人物的生活轨迹,让观众在这些细微之处感受生命的坚韧与美好。

在那个平淡如常的暑假,20岁的刘春和等待着他的大学录取通知书的同时,也在找一份暑期兼职工作。他面临着和其他同学一样的烦恼——以后要学习什么专业、找什么样的工作、成为什么样的人。唯一不同的就是,他是一个脑瘫患者。

影片中,刘春和因脑瘫带来的肢体障碍,在暑期求职中屡次遭拒。在一家咖啡店面试时,“你能站多久,走多远?”是他遇到的第一个问题。在几乎坐满了客人的咖啡店里,刘春和面对所有顾客,背诵了一遍《报菜名》;在店长的注视下,他在咖啡店不停地走着,只为了向大家证明,他是个“记性很好的普通人”。在他眼中,自己与周围的人一样,有着对生活的热爱和追求梦想的权利。这种对自我生命价值的坚定认知,是平视生命的基石。

平视生命,意味着尊重每一个生命个体的独特性。在影片中,刘春和身边的人们并没有因为他的特殊而将他区别对待。从8个月大开始,外婆就陪伴在春和的身边。不同于母亲的严厉或社会的偏见性注视,外婆以平等的方式与他相处着,带他去参与老年人的聚会、喝酒、当合唱团的鼓手,鼓励他找工作、上大学、考驾照、尝试与女孩交往等,一遍又一遍地跟众人强调“脑瘫不是傻子”。外婆没有因为他的特殊而对他过度保护,也没有试图忽视他的不足,而是以一种自然的方式,让他能够在不被特别关注的日常中经历普通人的生活。这种平视的关怀,是影片温暖底色的重要来源。

而在另外一个角度,雅雅的出现为观众带来了超越亲情、同情的全新视角。突然出现的雅雅为刘春和带来了不同于以往的生命感受,在她的目光下,刘春和的自我欲望被唤醒,他开始明确意识到自己的情感需求,并表明自己是“正常的二十岁成年男性”。

史铁生在《病隙碎笔》中曾写道:“残疾人的爱情之所以遭受世俗的冷面,最沉重的一个原因是,性功能障碍。”而影片通过雅雅与刘春和的互动,直面残疾人群体的这一“隐秘话题”,也让春和作为“人”的一面呈现得更加立体。

影片通过这样的情节设置,向我们展示了尊重生命独特性的重要性。每一个生命都有其自身的闪光点和价值,无论身体健全与否,每一个生命都值得被平等地对待。

影片中还设置了很多独白,通过这样直抒胸臆的方式,向观众传达刘春和的真实想法。“我在人群里,跟各种各样的目光撞上过,有怜悯我的,有恐惧我的,也有厌恶我的,可很少会有一种眼神,敢于直视我。”在公交公司的听证会上,他的这一真情流露反映了他长期遭遇的困境与挣扎。来自外部的凝视忽略了刘春和作为“人”的真实需求,他渴望通过确立自我主体性来突破这种束缚。

从为小学生试讲语文课、尝试在咖啡店打工,到考取驾照,再到写诗歌,刘春和不断通过这些主动行动来突破现实的限制,建立起属于自己的主体性。刘春和没有把自己视为弱者,而是以平等的姿态去拥抱生活,去与他人建立联系。

在春和终于应聘上了咖啡店的兼职后,外婆拍打着春和的肩,激动地说:“你有钱买自己喜欢的衣服,还可以上自己喜欢的大学。”春和反驳外婆:“不对外婆,不只是钱,我有工作是尊严。”那傲娇的语气与任何一个人都没什么不同。

电影用镜头聚焦个人的成长,而在现实生活中,我们每一个普通人也在用自己的方式守护着每一个平等的生命。在“每个史铁生都有一个余华”的社交媒体话题下,网友们将自己与残疾朋友相处的点滴记录下来,他们用平常的方式和那些有点残缺的身体相处着。

大大的世界,小小的我,即使如苔米,也有选择像牡丹一样盛开的机会。每一个生命都是独一无二的,都有着不可估量的价值。当我们能够平视生命时,我们便能发现生活中那些隐藏在细微处的美好与温暖,也能让这个世界因为这份平等的爱而变得更加美好。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。