来源:运城晚报时间:2024-12-18

□杨颖琦

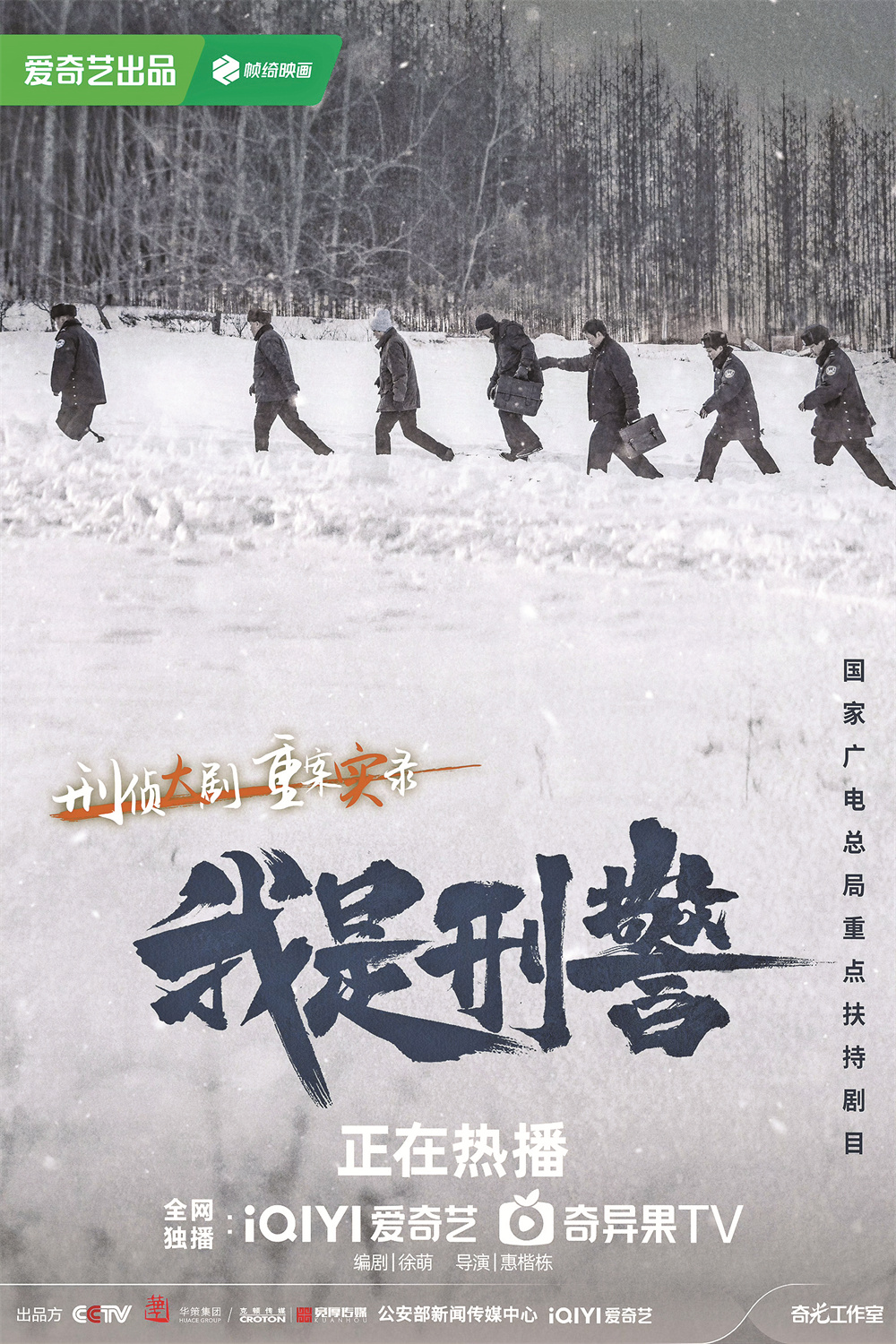

屏幕里,作恶多端的罪犯被抓获,积压已久的案件终于告破,为案件奔波数年的基层刑警喜极而泣;屏幕外,被改编的真实案件一次次被搜索,观众跟着主角一起破案。这部收视、口碑屡创新高的电视剧《我是刑警》成为近期最热门的影视作品。

电视剧《我是刑警》以真实案件为蓝本,从20世纪90年代起笔,在30余年的时间跨度中,通过15个具有时代烙印的典型案件串联起我国基层刑侦的发展脉络,揭秘诸多刑侦要案的侦破过程,真实展现了一线刑警的办案历程和成长轨迹。

作为一部刑侦剧,剧中不乏大案、要案、积案,但如同朴素的剧名一样,《我是刑警》既没有一味地追求悬疑感,也没有开“金手指”一般的主角,其中真实的场景和破案过程让观众直呼“有老刑侦剧的那个味道”。电视剧聚焦刑警的真实生活,用现实主义的叙事手法和类纪实的拍摄风格,将每一个破案过程的复杂性、紧迫感及遭遇的困难如实表现,并成功刻画了一群忠于职守、负重前行的基层刑警群像。

“真实”是观众评价《我是刑警》时使用最多的词,而作为一部刑侦纪实剧,《我是刑警》做到了真实事件与戏剧冲突的平衡,真诚回答了片头“当警察为了什么”的提问。

电视剧开篇案件“西山矿案”就以“鹤岗1·28大案”为原型。在剧中,犯罪分子不仅将同伙毁尸灭迹来破坏线索,还男扮女装误导警察办案方向。在那个技术相对落后、没有视频监控、法医技术尚不完善的年代,侦破条件不足让侦查陷入僵局,紧张的气氛让观众即刻入戏,谁都为屏幕里的刑警们捏一把汗,希望早日抓到真凶。

除此之外,细心的观众还发现“张克寒案”中张克寒最终被击毙倒地时的姿势,与案件原型被击毙的现场照片完全一致;“清江两案”中,剧中人物也如原型刑警一样,冒着大雨、淌着河水搜寻关键证物……

此外,剧中还用一个个案件串联起我国刑侦技术的发展演变。在“西山矿案”中,虽然提到了对现场遗留的弹壳、雷管等进行检测,但因为当时的技术条件有限,无法迅速锁定嫌疑人,对嫌疑人的排查和比对还需要依赖人工;到了“半枚血指纹案”时,先进的图像分析系统大大提升了指纹比对工作的精度,计算机辅助分析技术也已参与办案;在后期的案件中,新成立的信息情报中心开始发挥大数据的强大功能,在案件侦破时甚至比法医报告更快锁定真凶;心理测试技术更是在提供证据、完善诉讼流程方面发挥着作用……这些刑侦手段的迭代升级,正是时代科技发展的生动写照。

但无论技术如何更新迭代,面对尘封多年的积案,是刑警们的坚守才让真相重见天日。在剧中,一件复杂案件常横跨好几集,案件的时间跨度更是长达18年甚至28年,可即使碰再多的壁、走再多的冤枉路、经历多少次地推倒重来,刑警们也绝不轻言放弃。正是这份坚守与对真相穷追不舍的本能,让案件拨云见日,更引发观众对正义与真相的强烈共鸣。

民警秦川在警校“重造”,毕业后入职刑警队,带着在学校学到的专业知识深入实践,并敢于在权威专家面前发表自己对案子的看法。法医雷修平在焕然一新的多媒体教室里授课,讲述新技术与传统刑侦技术的应用思辨。刑警子弟曹阳、叶海平也传承了父辈的刑警精神,用自己所学为国家刑警事业发展助力……在刑侦技术不断进步和发展的历程中,是无数基层刑警在一次又一次的实践中总结经验教训,不断向前。

“几度风雨几度春秋,风霜雨雪搏激流……”当剧里剧外再次响起熟悉的《少年壮志不言愁》,观众似乎又被拉回了从前那个年代。对于刑侦剧的记忆,除了那些穷凶极恶的凶手,更多的是在追凶路上一直奔波的无数一线刑警。正如观众所言:“真实世界没有万能英雄的剧本。”“如今敢深夜走在街头,千言万语感谢他们的艰辛付出,感谢时代和技术的进步……”

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。