来源:运城晚报时间:2024-12-30

□杨颖琦

一年接近尾声,又到了年底盘点的时候。近期,某社交平台发布2024年度关键词,“抽象”一词入选,在平台发布的年终总结中,“抽象”相关笔记超1000万条,“搞抽象”的评论数量也超过了1.6亿条。那么年轻人爱的“抽象”到底是什么呢?

提起“抽象”,大家的第一反应可能是抽象派、抽象画。而在当下网络中流行的“抽象”则是指网络中那些莫名其妙的、让人无法理解的人、行为或话语,如“歇斯底里是崩溃,底里歇斯是美味”“生日蛋糕在哪里打翻,不如就在哪里席地而坐大吃一顿”……各种抽象文案、抽象评论在社交平台上飞速传播,广受年轻人的欢迎,更有“热心”网友在网络上专门开设课程,为不了解的其他网友“授课”。

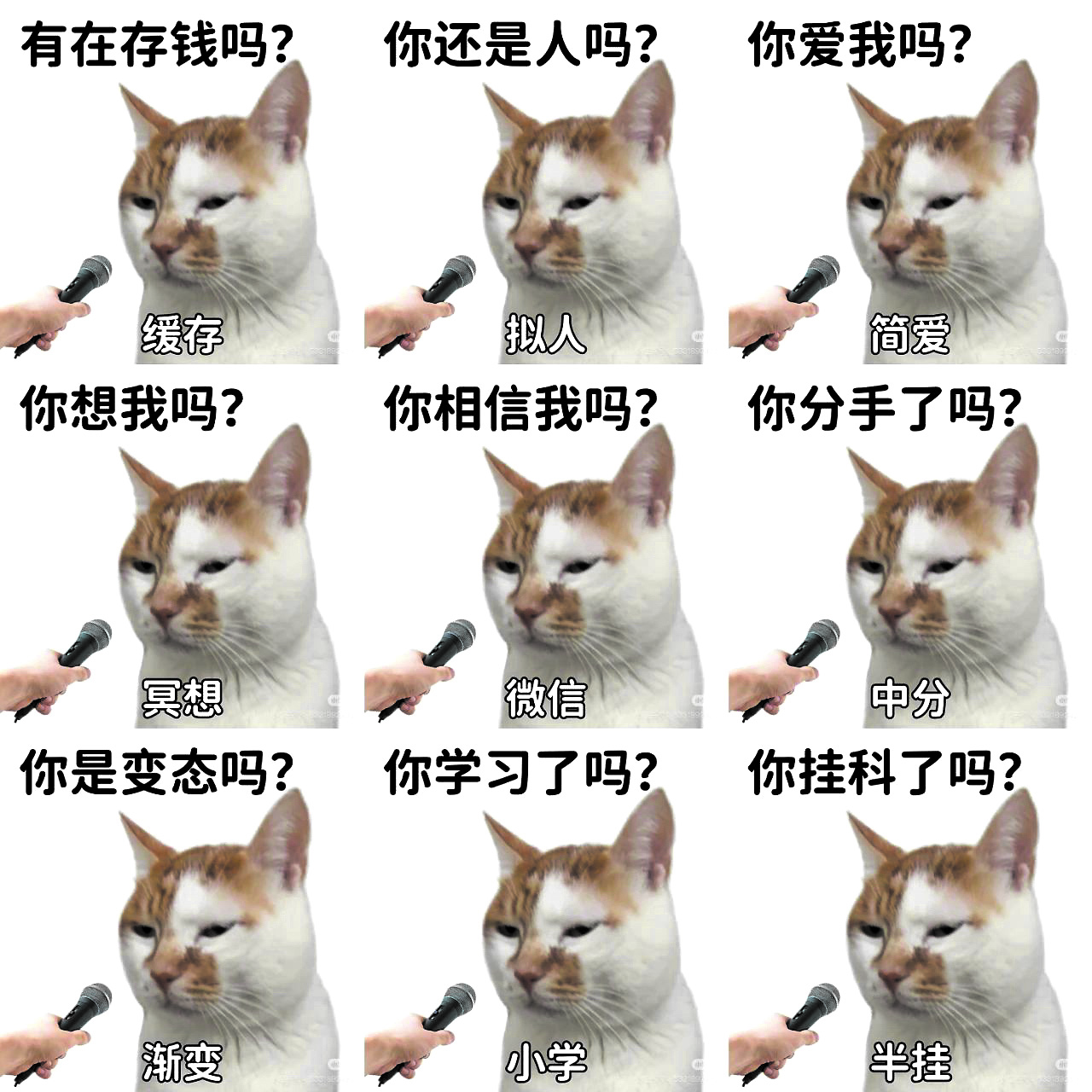

无论是“已读乱回”,还是让人看完觉得“好奇怪,但还想再看一眼”的恶搞表情包或梗图,抽象内容在与传统语言逻辑背道而驰的路上,总是出其不意地“幽人一默”,让不明所以的网友们发出“这可太抽象了”的感慨。这样看似无厘头、冷幽默的话语,到底为什么能形成独特的“抽象文化”,并且占领互联网高地,成为年度关键词呢?

首先,“抽象文化”具备的反常性和创新性是吸引年轻人的一大动力。在众多抽象文案中,我们往往无法从它的上句猜到它的下句,有些甚至还需要中文与英文结合或者歌词与诗词结合才能理解句子的真正含义。这样打破常规思维模式和传统语法结构的语言形态,正好符合年轻人追求新奇、渴望个性的需求,也是他们乐于创新、富有生命力的生动表现。

“搞抽象”并不是纯粹的无厘头,而是当下很多年轻人的情绪出口。面对无处不在的压力,很多人深陷身心俱疲与“事事无意义”的迷茫中,开始尝试使用反常规的方式来减压,旨在获得乐趣、找回自我。以幽默的口吻反讽遇到的烦恼和困境,不仅可以将自己坏情绪抒发出去,还能避免反复地诉苦,不把坏情绪继续传递下去。

对于活跃于网络的年轻人来说,无论考研、考公亦或是面对家里催婚,这些共通的烦恼往往能一下激起“千层浪”,引发大家的共鸣。一群人围绕共同的知识、兴趣和信息,分享热词热梗,能迅速结交,升级为网上的“亲人”。

诚然,用无厘头调剂日常,用插科打诨戏谑人生,可谓是紧张生活里的片刻松弛,但并不意味着“抽象”有百利无一害。“抽象”作为当代网络娱乐产物,本质是一个年轻人排遣情绪的出口,是人们解构自身苦恼的产物,但不分场合“搞抽象”,在网络上进行恶意嘲笑,那将会带来难以想象的伤害。一旦过了界,“抽象”便会有负面的色彩。这种过度娱乐化的表达,很大程度上将原本有深度、严肃的现象简单粗暴地“解构”,可能会造成一种思想上的混乱。正如社会学读本《娱乐至死》中所说的那样:“人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。”

做一个有分寸的“抽象”青年,守住自己的底线,不必为了“抽象”而“抽象”。因为你爱的生活,才是真正适合你的生活。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。