来源:运城晚报时间:2024-12-25

12月22日,有一大批考研学子走出了考场,在日与夜的奋斗中,终于完成了这场大考。

曾有人说现在考试考这么多门科目真累,还是穿越到古代科举好,就考一门写作文,多简单!

其实,想要参加科举考试远没有我们想象中容易,说比今天难上十倍,一点不假。

科举考试前,需要准备什么?

正式科举考试之前,考生必须先通过资格考试。这种资格考试被称为“童试”,童试之后才有资格参加科举考试的“正试”。童试要经过三个级别的考试,分别是“县试”“府试”和“院试”。县试是古代读书人参加的第一次官方考试,考试地点为其所在县,一般由知县(相当于县长)主持。县试一般在每年的农历二月举行。考前一个月,县衙会公告具体考试日期。考生需要提前报名,报名时要提交三份证明材料:“亲供”“互结”和“具结”。

亲供相当于今天的考生基本信息表,包含祖上三代信息,即本人姓名、年龄、籍贯、体格、容貌特征和曾祖父母、祖父母、父母三代姓名履历,以确保你家是良民世家。

所谓互结,是指考生要找一同参考的五位考生写一份承诺书,承诺如一人作弊则五人连坐,这是古代科举防止作弊的无奈手段。

所谓具结,是请本县廪生(优等秀才)提供的“认保”材料,证明考生不冒籍、不匿丧、不替身、不假名,而且出身清白,不是娼优或皂吏的子孙,本人也未从事过戏子之类的 “贱业”。这一环节类似今天的政审。

县试一般考五场,分别考八股文、试帖诗、经论、律赋等。鲁迅就曾经参加过晚清的县试。据鲁迅弟弟周作人日记记载,鲁迅当年在500多名考生中排名第137名,但在县试后没再参加府试,而是去了南京矿务铁路学堂改读新式学校。

县试合格者将参加第二级资格考试,叫作府试。府试一般在每年的农历四月举行,考试地点在府城,相当于今天的市。府试一般由知府主持,连续考三场。府试又合格的考生,被称为“童生”。尽管童生这个名字看着很年轻,但很多读书人一辈子连童生都很难考过。年纪小的童生可能十二三岁,年纪大的,六七十岁的童生也不少,甚至在有些家里,爷爷和孙子可能都是童生。

府试合格的童生,接下来要参加最后一级的考试——“院试”。

院试每三年举行两次,每次连续考两场。院试的主持者是每省的学政。学政是每省主管官学和院试的官员,其职能相当于省教育厅长。但与一般省官不同,学政由皇帝直接从中央委派到地方,其性质类似钦差大臣,级别和地位都很高。学政任期三年,任期内依次到每省下辖的府或州主持院试。

院试通过了,考生的身份就不再是童生了,而是“生员”,俗称“秀才”。秀才的社会地位比普通百姓高,并享有一些特权。比如见了知县不用下跪,还不需要服国家的差役和徭役。另外,秀才还有资格进入官学上学,成绩最好的被称为“廪生”,还可以按月获得国家发放的粮米。考中秀才已经很不容易,比例不高于8%。按照鲁迅参加的那次县试的人数计算,500余名考生最后录取了40名秀才。

打赢了资格赛,入围赛才开始

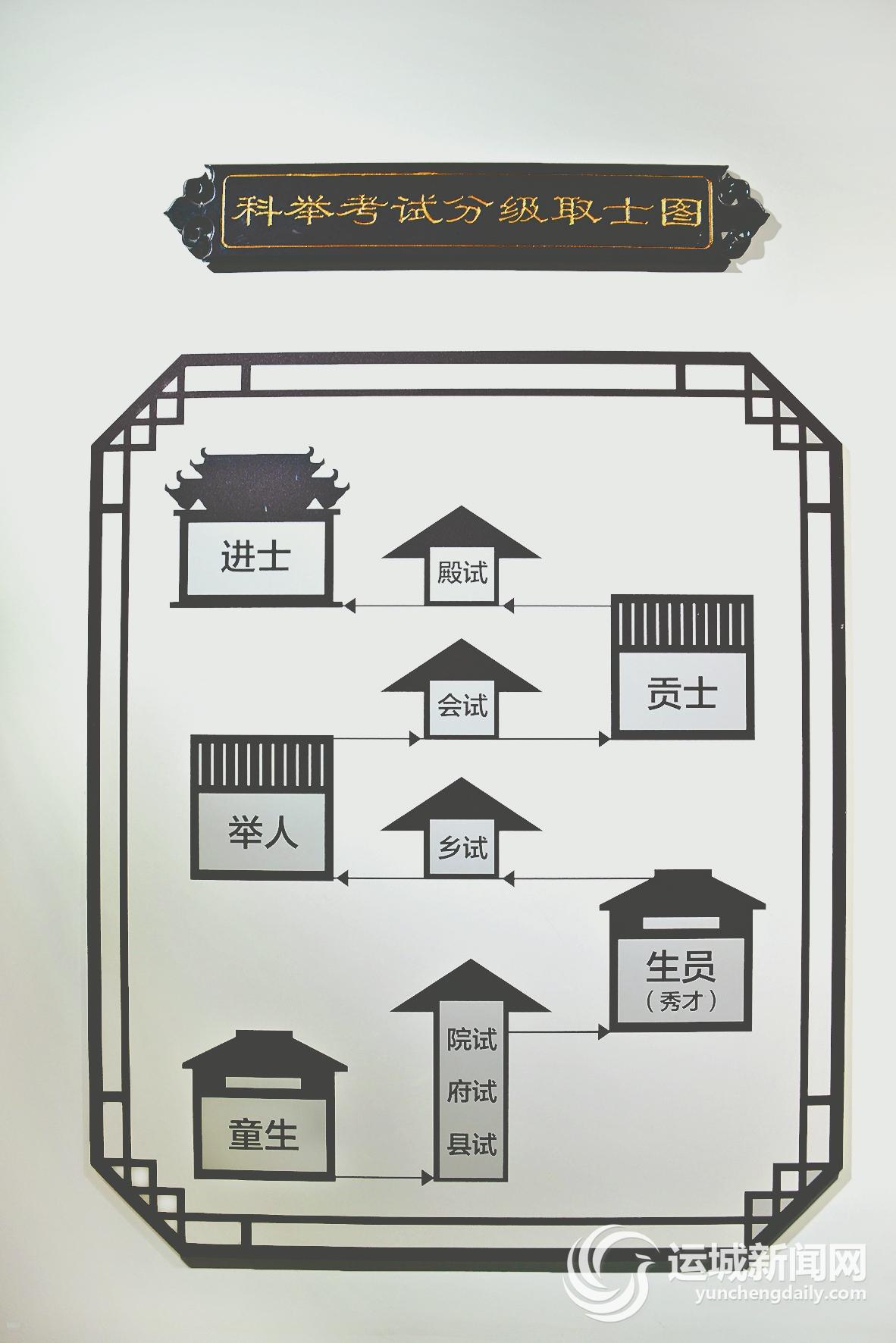

那秀才如何变成举人呢?答案是接着考。考中秀才之后,考生就有资格参加科举考试的正试了。正试也分三个级别,分别是乡试、会试、殿试。乡试三年举行一次,一般在天干地支纪年中的子、卯、午、酉年举行。由于考试时间多在农历八月,正值秋季,所以乡试又称“秋闱”。

主考官一般由进士出身的在京翰林或部院官员担任。考试地一般在省城,有专门的考场,叫作贡院。乡试共考三场,初九、十二、十五日各一场,每场考一天。发榜在九月,正值桂花开放,所以又称为“桂榜”。通过乡试后,考生的身份就从秀才变成举人。成为举人之后,就意味着脱离了民众阶层,正式进入了“士”这个阶层,可以做官了。

举人不光免役,而且还免税,所以,很多拥有土地的人宁愿将自己的土地放在举人的名下来逃避国家税收。另外,地方官府不能对举人用刑,即使犯了重罪,也得上报朝廷革去举人资格后才能用刑。当然,举人的考取率也是很低的。曾有人计算过:明朝应天府的乡试录取率为7.26%;清朝人口剧增,乡试的录取率更是低到了1.68%。

考中了举人,考生还不能忙着高兴,得马上准备乡试之后的会试。会试一般在乡试之后第二年的农历三月举行,时值春季,所以又叫“春闱”。会试由礼部主持,主考官由皇帝钦定。会试的考试地点在北京的礼部贡院,大多数举人的生活地距北京路途遥远,一般乡试考完的当年腊月就要启程出发,开始真正的“进京赶考”。路上需要的费用,国家会替他们准备好。

那到了北京,举人们住在哪里?有亲友的投靠亲友,没亲友的可以住在客栈,更多的则住进了“会馆”。所谓会馆,就是各省驻京的办事处,主要用来招待老家来京公干的官员或赶考的举人。大部分举人一进京就直奔本省会馆,这里既安全又方便,伙食也合家乡口味。因为会馆里经常住一些来京候命的地方官员,所以会馆还是举人们了解官场、结交人脉的地方。在会馆居住复习一段时间后,就要迎来礼部会试了。会试分三场举行,一场考三天,需要自备饭食和油灯。

考试的时候,一人一考棚,一个考棚只能容下一张桌子,其空间类似今天厕所一个蹲位那么大。会试的过程是非常辛苦熬人的。参加会试的举人,都已经是各省读书人中的佼佼者、大浪淘沙后的胜利者了,但会试这关仍要残酷地淘汰掉大多数人。以明朝万历五年的会试为例:4500余人参加考试,最终仅录取了300人。会试后的录取者被称为贡士,从字面理解,是贡给天子的士。成为贡士后的一个月,考生就要参加科举考试的终极考试——殿试。

决赛打响,离梦想仅一步之遥

殿试由皇帝亲自主持,清朝殿试的考场在紫禁城的太和殿,后改为保和殿。殿试只考一天,考完后由皇帝钦点的阅卷官阅卷。阅卷时,每名阅卷官要阅览全部试卷,并在试卷上画代表等第的五种符号,最高等第的符号是圈圈。最后,选出十张画圈最多的试卷,交由皇帝亲自审阅并选出前三名。最后就是放榜公布成绩了。所有考生按照成绩高低分为三等,分别为“一甲”“二甲”和“三甲”。

一甲就三个人,是皇帝软点的,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花。二甲一百多人,三甲也是一百多人。看到这里,大家也看出来了,殿试是没有淘汰机制的,只是一个排位赛。也就是说,所有参加殿试的贡士都会通过考试成为进士。区别仅在于进士的级别不同,一甲叫作“进士及第”,二甲叫作“进士出身”,三甲叫作“同进士出身”,其实都是进士。

考中进士后,仕途之路便正式开始了。明清两朝,考中进士后的出路一般有三种。最优出路是进翰林院,翰林院里高官云集,也是高官的培养地。状元一般授官翰林院修撰,榜眼和探花授官翰林院编修,分别为从六品和正七品,相当于今天的处级干部。二甲中一些成绩好的,也会进翰林院,担任庶吉士。庶吉士并非正式官职,相当于实习生,在翰林院跟高官学习为官之道。进士的次优出路是留在北京到朝廷各部门做官,即做京官。

明清时期官场有个说法:“人中进士,上者期翰林,次期给事,次期御史,又次期主事。”翰林是最佳选择,去不了翰林院也要到中央各部任职。进士最差的出路就是到地方任职,一般从知县这个级别做起。也就是说,考中了进士,最差也能当个县长。

以上均以明清为例,我们走完了科举考试的全套流程。

(《海南日报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。