来源:运城晚报发布者:时间:2024-06-18

□闫爱武

1952年,当杨寿山的棺木到达茅津渡口、被众人抬上岸时,杨寿山的表兄李东来不禁热泪盈眶,在内心呼唤:“兄弟啊!我们回家了!”

当杨寿山的棺木被众人安置到马车上时,负责前来迎接的夏县王峪口村党支部书记范青贵在内心呼唤:“我的英雄兄弟,我们回家了!”

当前来报信的人告诉杨寿山的母亲解引焕马车就要回来时,这位刚强的母亲满含热泪、倚门而立,内心深情地呼唤:“儿啊!妈终于把你盼回来了!”

最后一面

1947年3月,已经在晋冀鲁豫野战军(后改编为中原野战军)六纵队十七旅四十九团担任营长的杨寿山,在一次攻城战斗中,看到一颗子弹袭向身边一名战士,他无暇多想,一个箭步冲上去,扑到了战士身上。战士得救了,他的臀部却遭到弹石碎片的重击。在战地医院,医生从他受伤之处取出弹片,夹杂着碎石的脓血竟有多半搪瓷碗!更让同志们心疼的是,因为没有麻药,杨寿山只能忍住疼痛,紧咬牙关,一声不吭。看着他脸上、头上疼出的汗珠,在场所有人员都十分难过。可他却笑着安慰大家:“打仗嘛,流血牺牲是常有的事。好在我还留有一口气,有啥难过的!”

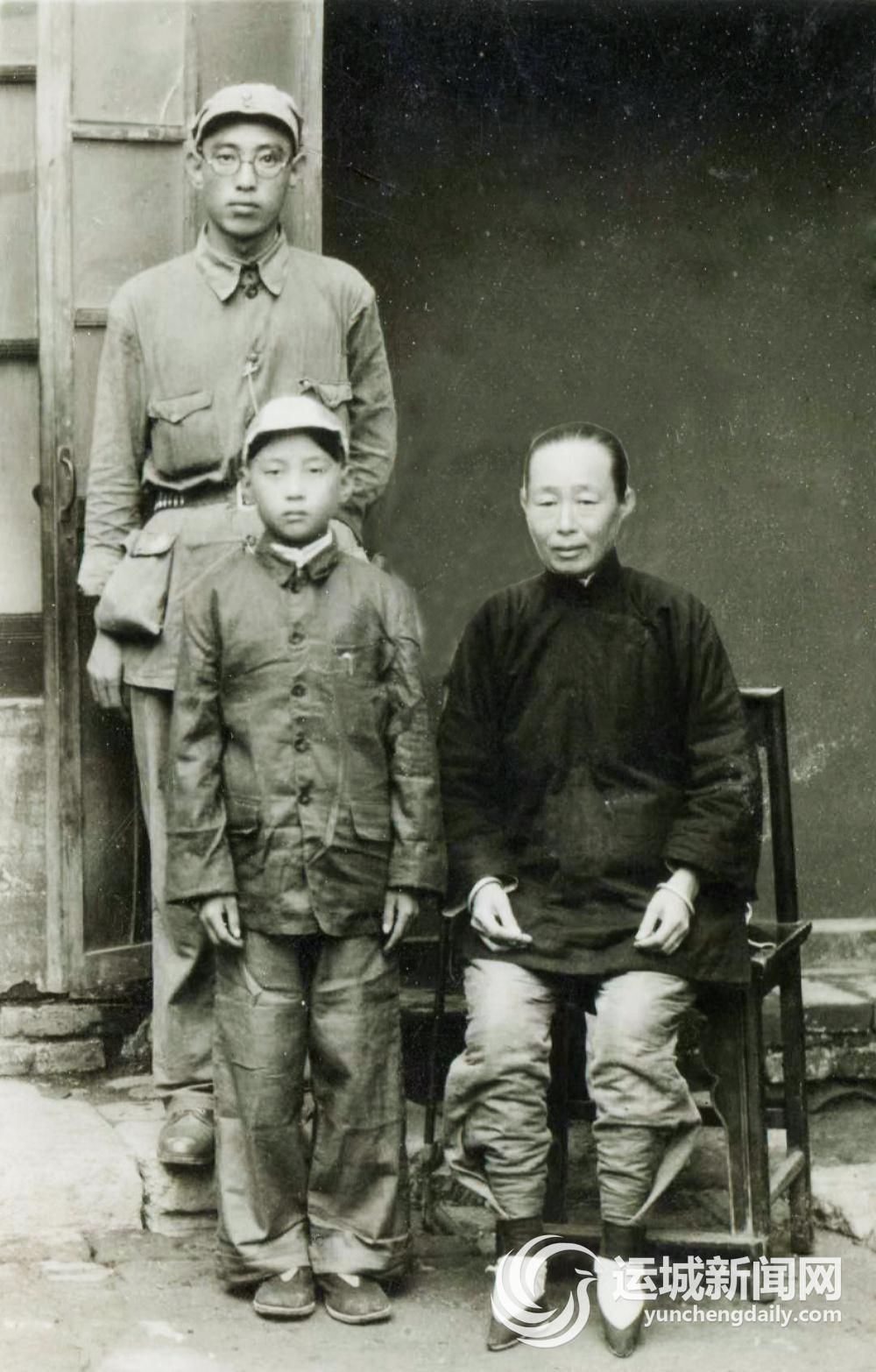

杨寿山(后)受伤后,他的母亲带着他10岁的儿子到长治后方医院看望他时合影。

后来,他被转移到长治后方医院继续治疗的消息被一名老乡传到家乡,他的母亲和妻子寝食难安、坐卧不宁。心急如焚的母亲,变卖家里的几亩薄田,买了一头小毛驴,带上杨寿山10岁的儿子,在亲戚护送下,一路翻山越岭600余里赶到长治。多年未见,骨肉相聚的那一刻,母子二人悲喜交加,相拥而泣。

据杨寿山的儿子杨通岗回忆:当时,父亲摸着他的头,关心地问长问短。最后,父亲撩起自己的裤腿、解开胸襟,对只有10岁的他说:“爸爸在外面这些年,什么也没落下,就落下这些伤疤。”不等父亲说完,祖母就心疼地摸着伤疤说:“你可要保护好自己,一家老小都还等着你啊……”父亲却说:“国家、国家,有国才有家,先保卫国家要紧……”

看着眼前的儿子和孙子,杨寿山母亲感到少有的踏实。可战事紧张,第九天,杨寿山就坚决地劝母亲和儿子回家。杨寿山深知他们心中所盼,自己也有千言万语,特别是看着小脚的母亲翻山越岭一路赶来,内心心疼不已。但为了表示自己的决心,也为了让母亲少些牵挂,他对母亲和儿子说:“中国不解放,我一辈子不回家!”母亲看到儿子心意已决,不得已与儿子依依惜别。只不过,让所有人都没有料到的是,这一别,竟成了杨寿山与母亲、儿子的永别。

1948年6月,杨寿山因作战英勇、指挥灵活,升任中原野战军六纵队十七旅五十一团团长。1948年12月16日,杨寿山在一次攻坚战中,为了及时准确掌握前线状况,带着警卫员冲到一线侦察,不幸被敌人的飞机子弹击中脖子。他捂着喷血的伤口,仍坚持指挥战斗,最后血洒战场,时年29岁。

前往宿州

杨寿山牺牲了,而且是在牺牲4年以后,家里才知道了消息。全家人悲痛万分,特别是他的母亲解引焕和妻子马凤英。但是,难过归难过,日子还要继续过,还有一双儿女要靠她们两人养活。于是,婆媳二人只能把悲痛强压在心底,每天为全家人的衣食奔波。

麦收时节,当全村人都在为小麦收成忙碌的时候,解引焕的内心却难以平静下来。看着人们谈论着麦收后可以吃新馍的喜悦,解引焕却在难过,儿子杨寿山再也吃不到家里的新馍了。更重要的是,每当她想起儿子在外孤零零一个人,心里就十分难受。于是,她下定决心,再难都要把儿子的坟地迁移回来。

麦收期间,姐姐家的儿子李东来帮她收麦,她把自己的打算给外甥讲了,并希望由他办理这件意义重大的事。李东来立刻表示赞同,两人商量,秋收之后,李东来就出发。

本文作者(左)与运城电视台导演石岩采访杨寿山烈士的女儿杨爱菊(中)

李东来比杨寿山大4岁,住在离王峪口村三里地远的小吕村,从小也读书识字。杨寿山在部队的那些年,李东来很佩服他的坚决和果敢。正是这份佩服,加上小姨对他格外亲,寿山在部队时,每到农忙时期,李东来都会到小姨家帮忙,遇到大事,他也是小姨可以依靠的贴心人。为此,小姨把他当亲儿子一样看待,只要王峪口村有戏班子唱戏,小姨一定会把他叫来住几天,好吃好喝招待他。如今,小姨让他去找寿山,他自然义不容辞,要把寿山兄弟的遗骨带回来。

1952年农历九月,出行前一天,李东来来到小姨家,带着小姨的嘱咐和王峪口村大队部开出的介绍信,搭上了第二天早上第一班船,踏上了寻找兄弟回家的路,目的地是——安徽宿县罗集东北李庄。

宿县是旧县名,1950年分出宿西县,1979年设立县级宿州市,1998年12月6日设立地级宿州市。李庄镇,今隶属于安徽省宿州砀山县,地处砀山县中东部。

李东来一路向东,过黄河、坐火车,交通不便之处还要坐马车,甚至有些地方要靠一双脚,经过十几天,终于到了宿县县政府。到了县民政科,李东来拿出王峪口大队的介绍信并说明情况,大家一听,是淮海战役中牺牲的烈士亲人,为了迁坟一事来的,热情地给予了安排。民政科先开了介绍信,又派人陪同李东来来到李庄公社。

公社的工作人员热情接待了他们,但是他们也不知道杨寿山烈士的墓地具体在哪里,只知道大概位置。有一个年长的工作人员提供了一条线索:“杨寿山就是当地人常说的杨团长,听说坟前还立了一块碑,应该好找。”李东来一听,立刻就和民政科的同志出发了。可是,让李东来没想到的是,这一找就是三天。问了好几个村子的人,大家都说就在这一带,但具体位置谁也说不清。看到李东来着急的样子,陪同的同志一再安慰他:“不要急!我们再找找,一定能找到。”

第四天,天刚有些微亮,他们又开始继续寻找。心急的李东来一直在心里念叨,希望能找到兄弟。这时,对面走过来两个人,县民政科的同志立刻迎上去打听。当对方听清楚他们的来意后,其中一位立刻拉住李东来的手,激动地说:“我知道杨团长的墓地,就在我村地界,我带你们去!”听到对方的话,李东来眼眶湿润了,他一句话都说不出来,只是拉住对方的手不住地摇动,不停地感谢……

路上,李东来和民政科的同志才知道,这位村民是淮海战役时的支前民工,杨团长牺牲时,他帮忙埋葬过,所以知道得比较清楚。只是那时正值早冬,风沙比较大,等他们四人找到墓地时,坟前的墓碑已被风沙埋住了大半截。李东来看着墓碑上“杨寿山”几个字,忍不住热泪盈眶,他终于找到了寿山兄弟,可以完成小姨的托付,让小姨安心了……

此刻,李东来满含热泪,一句话也说不出来。他默默地用手清理着墓碑前的沙土,其他三人也上来帮忙。那位民工老乡还不停地解释,他们这里树木少、风沙大,真是对不起英雄。李东来用自己的衣袖擦了擦墓碑上的沙土,碑上的字迹清晰后,他的情绪才渐渐平稳下来。于是,他们四人一起给烈士鞠躬行礼,才到李庄村大队部商量后续事宜。

魂归故里

经过县、乡、村三级联动,烈士的墓地被打开,只见棺木质量很好,大约有20厘米厚,虽然几年过去了,可棺木依然结实完好。李东来决定带着棺木立刻回家,在一切准备妥当之后,拉着烈士棺木的马车上路了。走的时候,周边的老百姓听说是打仗时的杨团长的棺木回家,不管是认识的还是不认识的、知道的还是不知道的,都跑来送杨团长最后一程。李东来在人山人海的送行人群中,一路作揖走上了大路……

在宿县火车站,一开始,车站工作人员按照当地的习俗并不让棺木上火车。李东来找到了车站站长,待车站站长弄明白是怎么回事后,立刻答应了他的请求,并让车站工作人员把棺木安置好。接着,站长找来一张红纸,写了几句说明,盖上了他们车站的大红章,并嘱咐李东来:“后面的车站还会拦你的,到时候你拿出这个红纸,就能通行了。”此刻,李东来明白了站长的一片好心,小心翼翼地装好红纸,连连感谢上了火车。

经过一站站转运,终于到了黄河岸边,上了船。因为有了宿县火车站的红纸说明和大红印章,也算是一路通畅。李东来这十几天马不停蹄地赶路,守着兄弟的棺木寸步不离。饿了,他就随便啃一口干粮;困了,就在棺木旁席地而坐打个盹。有的工作人员劝他睡一会儿,他也是笑着摇摇头,不愿离开。此刻,站在船上,望着河对岸的家乡,李东来的心早已飞回了王峪口村,他真想立刻飞到小姨身旁,告诉小姨:“我给你把延龄(杨寿山的字)带回来了。”

当他乘坐的船靠近茅津渡口时,下船时又碰上了新的问题。

原来,由于棺木的板材较厚有20多厘米,加之在船上行走时棺木被河水打湿,以至于本来就重的棺木更重了。特别是,茅津渡的岸畔还有一个比较陡的大坡。船上的艄公看着李东来,面有难色地说:“你还是去雇一些人来抬棺木吧,否则就靠咱们几个人,根本抬不到岸上。”

正当李东来发愁之际,茅津渡口的工作人员听说了这件事。只见一个领导模样的人走过来,对李东来说:“大兄弟,不用你雇人,我们负责给英雄的棺木抬上去。”同时告诉他,王峪口村派来迎接的马车,已经在渡口外面等候了。

过了一会儿,只见有经验的茅津渡口工作人员找来了一些圆木,还是那个领导安排众人有序地把棺木抬到了圆木上,靠着圆木的滚动上了那个大陡坡。接着,众人把棺木抬上马车,并帮助车把式把棺木的四个角都安置好,为的是马车可以稳稳当当地回到王峪口村。

王峪口村党支部书记范青贵,亲自带领村里最好的车把式范长绪到茅津渡口迎接。范青贵接到李东来从宿县火车站发来的电报后,就开始盘算着他们回来的日期和棺木安葬的所有问题。在李东来出发以后,他就和解引焕商量过安葬地点,就在土地庙边上的大松树旁。之后,范青贵又去县政府给民政科的领导做了汇报,县领导、公社领导表示烈士的棺木回来时,他们也会去参加烈士的安葬仪式。

前一天,范青贵就把棺木到茅津渡的消息告诉了县领导和公社领导,并提前三天安置了村里准备迎接棺木的所有事宜。当天一大早,他就要求全村家家户户打扫卫生,把自家门前打扫干净,所有村干部各司其职,搭建灵堂和准备墓地必须一丝不苟,所有民兵在村外一公里处迎接。这一切,都是为了用最隆重的礼仪,迎接王峪口村的英雄回家。

当范长绪驾的马车距离村口还有一公里多的时候,只见路边的民兵分列道路两旁,向越走越近的马车行礼。当马车走到队列中间的时候,所有民兵跑步跟随、护送着棺木前行。

民兵护送的马车离村口越来越近,快到村口时,只见一大群人都在村口迎接,站在前排的是身穿重孝的杨寿山的一儿一女,县领导、公社领导也早早来了,和乡亲们一起迎接他的归来。村民们用最隆重的礼节迎接英雄的棺木回家,所有人的眼神里都是肃穆、庄重,表达着对王峪口村英雄的崇高敬意。

三天后,杨寿山的棺木下葬。

经过一个多月的奔波,李东来完成了小姨的嘱托、完成了王峪口村的嘱托,更是完成了他让英雄魂归故里的梦想。

时至今日,每到清明节,王峪口村的青少年,都要给这位英雄扫墓。党员干部也会经常去为英雄扫墓。

杨寿山的“归来”,成为王峪口村永远的纪念。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。