来源:运城晚报发布者:时间:2024-06-18

□叶磊 王泽庆

稷益庙,位于新绛县,是祀奉后稷和伯益的庙宇,俗称阳王庙,2001年被列为第五批全国重点文物保护单位。

稷益庙坐北朝南,占地面积2917.9平方米。正殿,明弘治十五年(1502)重建,殿内东、西、南三壁上留约131.1平方米壁画,共绘制各类人物400余位,画面精美,行笔流畅。东、西两壁画面以台阶式布局,宽8.23米,最高处达6.18米,在现存明代壁画中属巨幅佳品,艺术精湛,堪称我国古代壁画遗产中一颗璀璨的明珠。

捉虫画面

稷益庙壁画形象地反映了中华根祖文化源流。画面内容依据中国古代神话和历史传说,描绘了三皇、大禹、后稷、伯益等征服自然、造福人民,受百官朝拜、万民敬仰及各方神祇朝贺的情景,可称“画在墙上的农业史诗”。

女神赐种

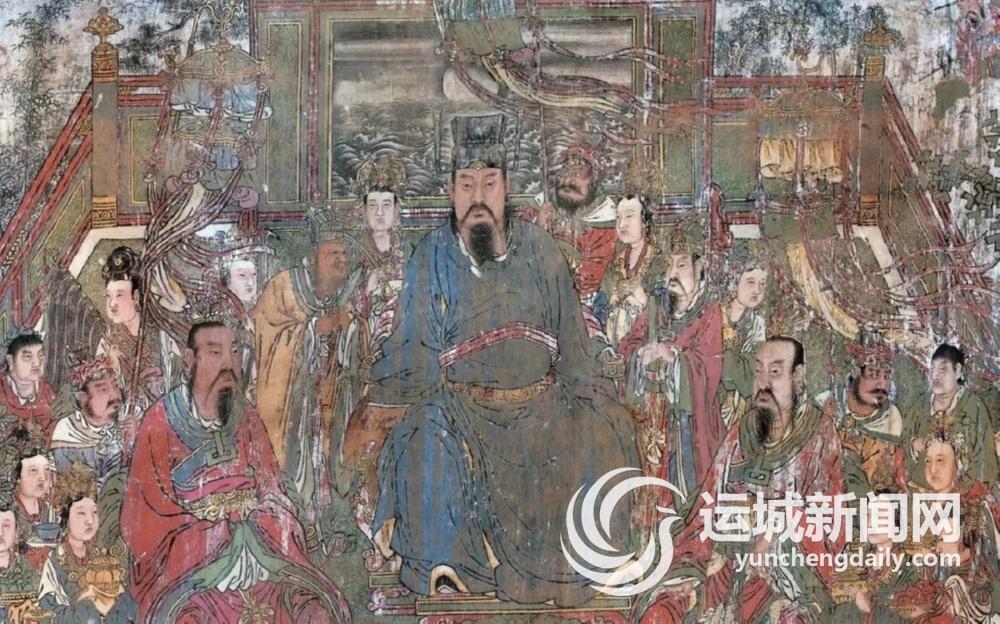

东壁中心绘《朝圣图》,以三圣殿为中心、群山为背景,展开广阔的画面。三圣殿面宽三间,重檐歇山顶,饰龙柱,殿前花木繁盛。三圣帝君(太皋伏羲氏、炎帝神农氏、轩辕黄帝氏)坐于殿中,侍女奉立,文武百官云集,文臣持笏板,武将握刀兵。与他处壁画不同的是,有农夫多人或肩挑猎物,或捆绑蝗虫精,或持五谷农具朝拜三圣。

东壁正中三圣帝君端坐,周围百官、民众紧紧围绕,中央有一女神(据说为后稷之母姜嫄),左手拿碗具,右手用勺子在舀种子,好像在向民众赐种。整个画面描绘的是以农耕文明为主的宏幅画面,是中华根祖文化的艺术体现。

祭祀场面

西壁是祭祀场面,殿台上绘大禹、后稷、伯益。大禹治水治国,功勋卓著,名垂千古,影响深远。大禹的治水业绩,壁画用身后海天旭日图、西壁上部斩蛟图等象征的艺术手法进行表现。大禹身穿蓝服腰佩玉带,双目炯炯有神,坐于大殿中央,左右坐后稷、伯益,官吏、将士、侍女等围于两边。左侧下部描绘祭祀场景,画面以树木、云烟穿插,起到画面连续作用。天上群仙乘云,云烟缭绕,地下百官举首迎神,画面把神话与历史人物有机结合进行表现,增加画面的浪漫色彩。

稷益庙壁画主要是以歌颂后稷事迹为主体的寺庙艺术。整个画面紧紧围绕后稷这一主线进行表现,从后稷母亲生稷,弃之野外,牛羊呵护,母亲抱回,到后稷长大成人教民稼穑,五谷丰登,祭祀后稷等大量画面,讴歌了农业始祖为民造福的精彩人生。民间传说后稷在稷王山附近将野生谷粟人工种植成功,为乡民传授稼穑技术,解决了食物之忧,受到人民爱戴,被尧舜封为农官。

侍女奉立

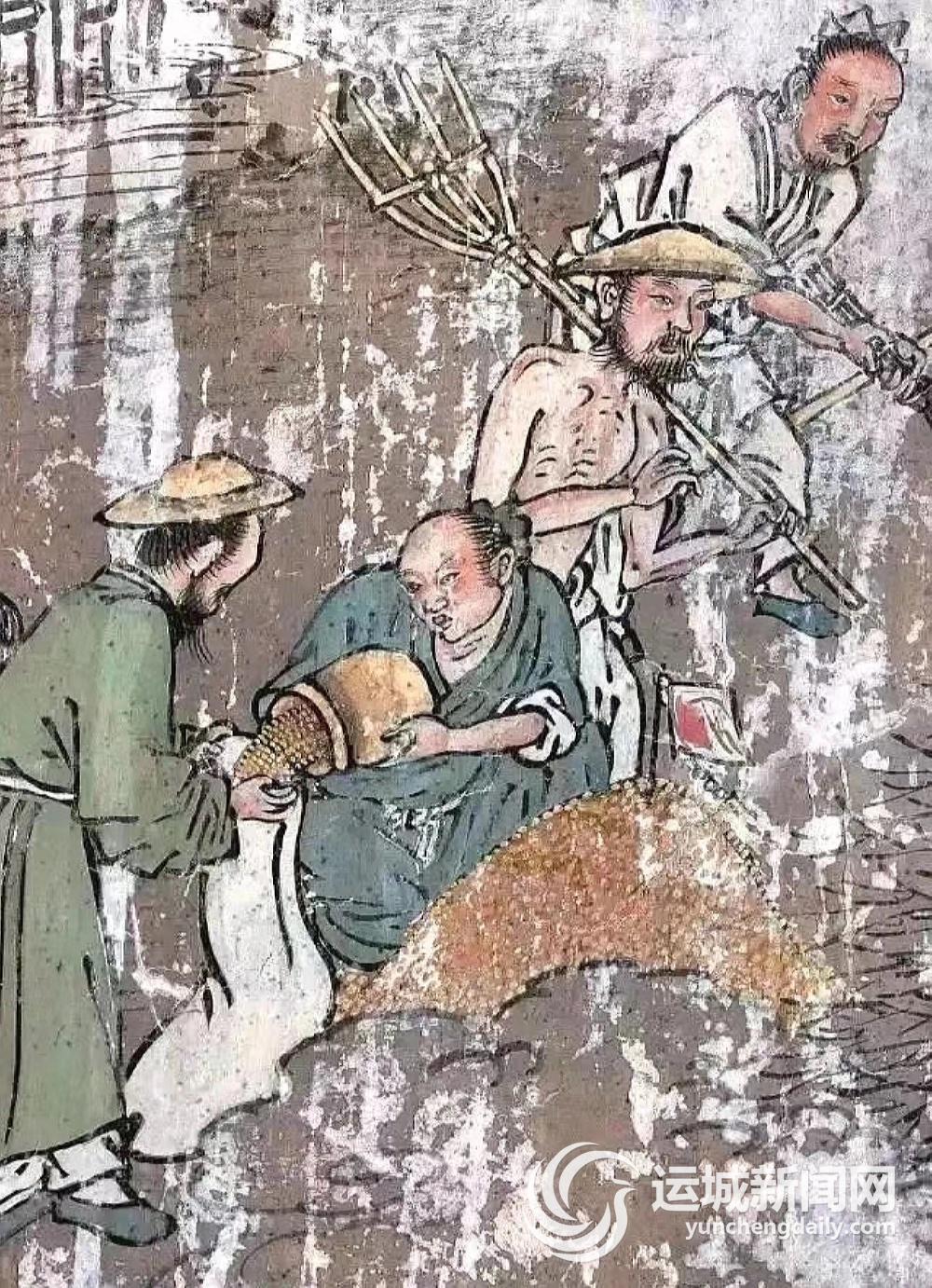

西壁的四周绘制了古代烧荒狩猎、春耕秋收的农业生产风俗。《耕获图》表现了田间农夫辛苦耕耘的场景,有扶犁耕地的,有挥汗锄禾的,有上垛碾打粮食的,有装粮袋放在驴背准备驮运的,还有送饭的妇女、小孩等。画面醒目处有一位身穿红袍的官吏进行视察,一农民停犁聆听,这就是后稷在教民稼穑。故后人在稷王山附近新绛阳王镇、万荣等处建稷益庙,纪念后稷,护佑农业丰收,百姓安居。所以,稷益庙壁画在绘制之初是以根祖文化这一历史脉络进行表现的。

伯益,亦名“伯翳”。《孟子·滕文公下》:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山而焚之,禽獣逃匿。禹疏九河……然后中国可得而食也。”

晋南因天旱少雨,故古代多修建陂池、凿井,储存雨水,此系伯益所传。如稷益庙壁画西壁上部的《烧荒狩猎图》,画面山峦起伏,野树丛生。伯益指挥人马放火烧荒,风卷火舌噼啪作响,伏在蒿草中的长蛇、野兽、山猪、鹿等动物争相逃命。捷足跑在前边的老虎、野猪从悬崖陡壁跳到山下河中,泅渡逃命;游过河对岸的麋鹿惊魂未定,回首顾盼山火和兽群;这时在远离烧荒火场的山涧,几只猴子在嬉戏;对面山上鹿在觅食,树林中两只猛虎在争斗,山下一猎手张弓待发。整幅画表征伯益的历史功勋。

稷益庙壁画紧紧围绕农业起源传说进行描绘,农业是中华民族发展壮大的根本。画面描绘农民的题材很多,特别是《朝圣图》描绘了众多农民与农官。农民形象有农、林、牧从业者,以及屠夫、捕虫者等,这在其他寺庙壁画中很难见到的。特别是画面中有二农夫捆绑一巨型龙蚤精(过去误认为蝗虫精)示众的场景。

晋南干旱少雨,夏季雷雨前有龙蚤出现。捆绑龙蚤精朝圣,意在祈雨,期盼风调雨顺。稷益庙南壁,西侧画“酆都狱门、阴曹地府”,东侧画“东帝赴会”。祠山张大帝羽扇纶巾,率众官出行朝圣,队伍分三路,面向三圣殿行进。图绘张大帝神采超凡,仙风道骨,尾随其后的为阴曹地府官员,有的庸碌无能,阿谀之态可掬;有的手拈胡须,揣测心计,活现出朝圣官员中不同人物的内心世界。

根祖文化与祭祀文化相辅相成。稷益庙壁画既彰显了中华根祖文化源远流长,又包含丰富的内容。如西壁南侧上部描绘了古代官员集体朝拜祭祀昊天玉皇上帝、农耕始组后稷、伯益的宏大场景。供桌上有牌位,献桌上陈有五牲等,台前树下焚化书画等祭品,火焰烟雾腾空,一派肃穆庄严气氛。祭祀前列中皇帝头戴皇冠,手持笏版,两旁似为正副宰相,后列依次为各部大臣躬身举笏行礼,秩序井然。

农收场景

中国庙堂壁画已有两千年的历史了。《孔子家语》曰:孔子参观周代的明堂,见到壁间画“有尧舜之容,桀纣之像”,感叹“有周盛时,褒赏功德”。明代继承了唐宋文化传统,朱元璋以重农主义为国策,以“恢复汉官威仪”为号召,同时恢复宋代画院建制。正是在这一国情下,明代壁画又出现了中兴之态,画家紧紧围绕重农之国策,围绕农耕文化这一主题,绘制了许多富有代表性的壁画杰作。稷益庙壁画完成于正德二年(1507),壁画绘制上承汉唐,参用宋法,又出新意,形成明代壁画纯正大气、画风严谨的时代风格。

稷益庙壁画传承了中国古代庙堂壁画“依于仁,游于艺”(孔子语)的优良传统,弘扬“成教化,助人伦,明劝诫,著升沉”的教化功能,突出了“民以食为天”“农耕为本”的根祖文化。

稷益庙壁画这一独特的表现题材在全国同时代壁画中是很少见的,运城是中华文明的发源地之一,又是全国粮食的重要生产地,壁画内容再现了中华农业起源、发展的过程。壁画作者熟悉农村生活,运用高超的艺术表现语言成功地塑造了许多生动的农民艺术形象,这对我们深入研究其独特的艺术语言,提高艺术创作具有启迪作用。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。