来源:发布者:时间:2024-06-14

明朝的“户帖”是世界上现存最早的“户口本”

6月11日是“中国人口日”。作为人口统计基础的户籍制度,在我国有着几千年的历史,世界现存最早的“户口本”也出自我国。从西周时的“料民”制度开始,户籍制度一直在历代治国理政方面发挥着重要作用。

甲骨文留下最早人口登记字样

在中国古代的农业社会中,人口的数量关系着国家的兵力、劳动力和赋税的多少,可以说是国力的代表,所以,人口登记尤为重要。我国最初的户籍制度也因此从人口登记起步。

在3000多年前的殷商甲骨文残片中,已经多次出现“登人”字样。这里的“登人”即登记人口的意思。但是,当时的登记人口是以人丁(能服兵役的成年男子)为登记范围,目的是征集兵丁、组建军队以满足军队的需要,尚不具备后世户籍制度所具有的多重功能。

西周时出现了较为原始的人口登记办法,据东周左丘明所著的《国语·周语》记载:“宣王既丧南国之师,乃料民于太原。”这里提到的“料民”就是登记人口。西周末期周宣王打了败仗后,要在太原计算一下还有多少人口,由不同的官员对不同身份的对象分别登记,比如“司民”登记死亡者和孤儿、“司徒”登记军队的人数等。

秦朝完成了第一次全国人口登记

春秋战国时期,在以管仲、商鞅为代表的政治家的推动下,各诸侯对地方长官的任命和考察、赋税的统计和集中愈发重视,一种自下而上的管理制度——“上计制度”就此诞生。上计的内容包括户籍财政、宗室名籍、边戍状况等方面,人口登记也因而得以经常化。该制度以县为单位,以县令或县长为调查执行人,于每年8月依据原有户籍对人口当面核对,确定人口增减数。

到了秦朝,国土疆域的扩大进一步推动了上计制度和人口收税政策的严格实施,调查的基本单位因“郡县制”的推行由县扩大至郡,同时人口年龄也被纳入调查范围,并最终完成了中国第一次全国性的人口登记。

汉朝“案比”防造假

西汉以来,户籍制度更加完善,以户为单位,被编入政府户籍的平民百姓被称为“编户齐民”,涵盖7岁以上的全部男女人口。同时为了降低漏户、逃户、虚报等作弊行为,当时除了登记姓名、性别、年龄、住地以外,还要登记身高及肤色等个人体貌特征。此种规范、高效且较为准确的人口登记,使得《汉书·地理志》中所记载的西汉平帝元始二年户口数成为世界上现存最早、最完整、最精确的人口登记记录。

汉朝在通过编户齐民政策登记人口时,还有个核对的政策“案比”,即挨家挨户清查、核实每户人口,通常在每年8月进行。

汉朝的“案比”项目也不少,编制户籍时,不仅要登记每户男女人口、姓名、年龄、籍贯等情况,还要查看“相貌”,也就是身高和肤色。

唐朝“岗位招聘”先看户口

隋唐时期,造纸术的推广、商品经济的活跃、流动人口的涌入,都对人口的户籍管理和数量调查产生了一定影响。

隋朝设立了专职负责户籍登记与管理的民部,唐朝为避太宗李世民名讳改称户部。

在唐朝,方兴未艾的建筑业和日益繁盛的商品经济相辅相成,长安吸纳了一批批流动人口的到来。出于安全等方面的考虑,中央政府在招聘和选用执役杂使人员时,逐渐开始对一些重要和关键岗位进行户口设限。如规定在选用门仆时,必须“取京城内家口重大、身强者充”,但在某些岗位,对“浮寄”的无籍人口给予了更宽松的政策,如唐玄宗天宝十一年,卫尉寺(掌管仪仗帐幕和武器库的部门)奏请幕士、供膳、掌闲并杂匠等,“取浮逃无籍人充”。皇帝不仅认可了卫尉寺的奏请,还下令此后如果这类职役空缺,令各部门“先取浮逃及无籍”人,并委御史中丞监督执行。

元朝“鼠尾册”独到的人口统计法

到了宋朝,五代十国的战乱局面平定,全国人口增长迅速,为方便人口管理,宋朝根据居住地,将城墙内及周边附郭居民称为“坊郭户”,同“乡村户”加以区分,城邑与乡村的分野分治就此拉开帷幕。同时还根据居民有无田产,划分“主户”与“客户”,并以家庭财产之多寡,将主户划为不同户等。

由于人口统计任务繁重,也出现了偷懒的做法。

宋朝为了方便统计,干脆只统计壮年男子,“男夫二十为丁,六十为老,女口不须通勘”。不统计女性、老人、小孩的一个后果是,后世在研究宋朝人口时,只能估摸着推算。

元朝忽必烈时期,设置了一整套独到的人口统计方法。官府通过验人户、收成的多寡,分上、中、下三等户,每等再分为三级,如上上、上中、上下等,称为“三等九甲”,都登记在鼠尾文册中。之所以叫“鼠尾册”,是因为当时在统计造册的时候,把丁粮多的大户、富户编在前面,方便负担重役;把丁粮少的小户、贫户编在后面,方便负担轻役。前面的大户如虎头,后面小户为鼠尾,故称为“鼠尾册”。

明朝建了960间房存放“户口本”

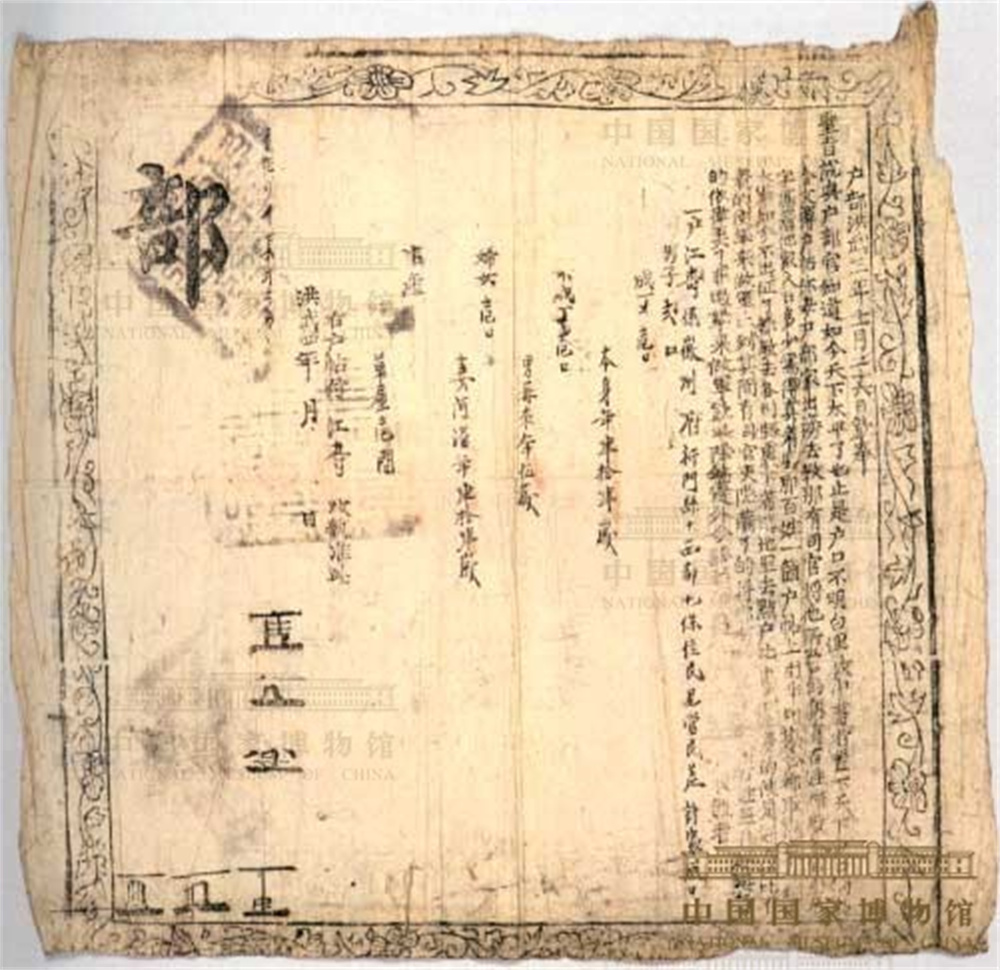

在历朝的开国皇帝中,明朝的朱元璋应该是最为重视人口统计的。为了核查时有凭有据,朱元璋建立了“户帖制”,为百姓发放专属的“身份凭证”。“户帖”可以说是如今户口本的雏形,户帖由户部印制,上面记载了每户的人口、籍贯、年龄等信息。

流传至今的明朝安徽祁门人汪寄佛的“户帖”,被视为世界上现存最早的“户口本”。户帖上既有官印、编号和数位经办人的花押,分开处还盖着骑缝章,据此形成一式两份,一份发给民户,另一份由官府收执,必要时进行“半印勘合”。

洪武十四年,朱元璋又推出了“黄册”制度。每户需根据官方的统一格式在一定期限内填写“供单”,内容包括人口数、姓名、性别、年龄、与户主关系等12项内容,填妥后经逐级上报送至在京的户部衙门。

“黄册”不仅记录人口信息,还要标明和区分户籍种类。明代有民户、军户、匠户、灶户等户籍分类,不同的户籍对应不同的赋役。按照当时的规定,每十年编制一次黄册,由户部统一指挥,地方官府具体负责,称作“大造黄册”。地方官府以里为单位,每里制作两册,派遣官吏下乡逐户核查、填写信息。这两本册子,一本留在地方官府,是用青纸做封面;另外一本上交户部,是用黄纸做封面,后来就称作“黄册”。

每次上交的“黄册”越来越多,为了找地方存放,朱元璋选定了南京的后湖(今玄武湖),建造房屋专门存放黄册。到了明末,玄武湖黄册库房多达960间。

清朝废除了“黄册”并改为造送丁口增减册,每三年编审一次。后在康熙年间,因感赋税充沛,故康熙皇帝下旨施行“盛世滋生人丁,永不加赋”政策,增加人口不再增加赋税。到了雍正元年,又推行“摊丁入亩”政策,正式取消了人头税。每户缴纳赋税多少随田亩而定,不再受人丁增加的影响。 (《海峡都市报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。