来源:发布者:时间:2023-08-24

祁小春 庄谦之

说起书法,大概每个人都会不约而同地想到中国历史上的“书圣”王羲之,同时又想到了王羲之旷达的魏晋风度,想到唐太宗对王羲之书法狂热的痴迷,想到身世传奇的“天下第一行书”《兰亭序》,乃至于想到会稽山阴的那次雅集。这种种令人心向往之的传奇故事和文化光环,都集中在“书圣”王羲之身上,成为每个熟悉中华传统文化的国人共同的精神财富。

王羲之像

诚然,王羲之的书法是中国书法史上一座不可逾越的高峰,人们越靠近它就越发现它的神秘莫测和高不可攀。我们不禁要问,王羲之为何被称为“书圣”?他的书法究竟是什么样子的?为何成为传颂千古的书法高峰?

取法高古和博采众长

诞生于魏晋时期数一数二的高门琅琊王氏,王羲之自幼便接受了良好的书法教育。他的两位老师,一位是三国时期书法家钟繇的徒弟卫夫人,一位是叔父王廙。取法上的高古,奠定了王羲之书法深厚的基础。

卫夫人的书法以妍媚著称,唐代人评价她的书法“如插花舞女,低昂美容。又如美女登台,仙娥弄影,红莲映水,碧沼浮霞”。王廙的书法精严古淡,传承了钟繇书法天然、质朴的特质,在西晋时期独步天下,享有盛名。正是在卫夫人和王廙两位老师的影响下,王羲之的书法接通了魏晋书法的血脉,兼具妍媚和古淡两种面貌。

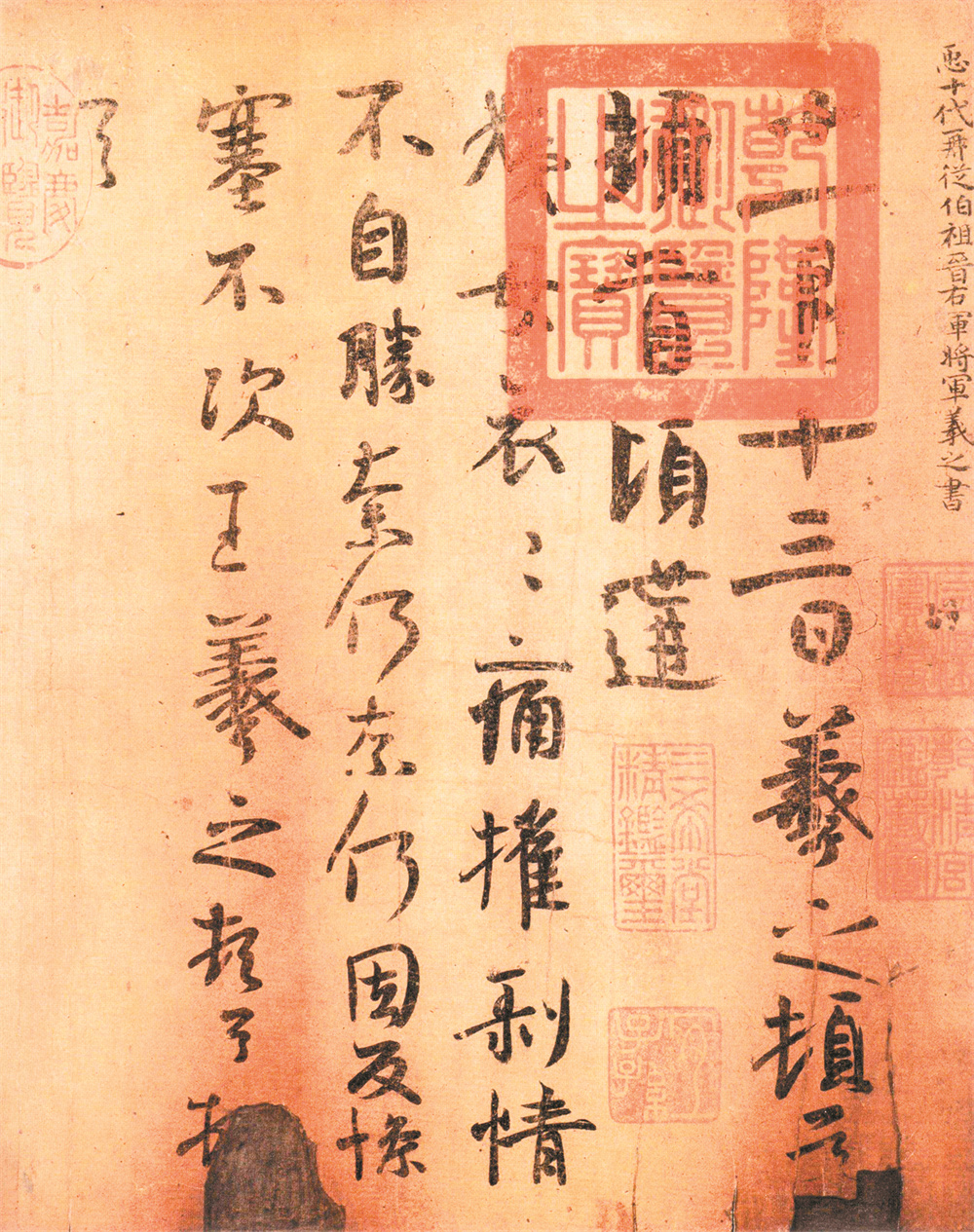

《姨母帖》

在向卫夫人和王廙学习之外,王羲之对书法满怀执着的热爱,他遍习名家遗迹,转益多师。《题卫夫人〈笔阵图〉后》便记载了这些事迹:“(羲之)及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书;又之许下,见钟繇、梁鹄书;又之洛下,见蔡邕《石经》三体书;又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,仍于众碑学习焉。”博采众长为王羲之书法成就奠定了坚实的基础。

在王羲之书法中,有如《丧乱帖》《平安帖》这一类洒脱飘逸的行书,有如《远宦帖》《十七帖》这样俊朗典雅的草书,有如《黄庭经》《东方朔画赞》一类古朴雄奇的小楷,也有如《寒切帖》《豹奴帖》一类隶意浓厚的章草。王羲之书法风格多样、气象万千。

唐代的张怀瓘评论王羲之的书法:“(羲之)尤善书草、隶、八分、飞白、章、行,备精诸体,自成一家法,千变万化,得之神功,自非造化发灵,岂能登峰造极。”王羲之不仅擅长各种书体,还在不同书体中形成自己的统一风格,造就其千变万化又独具特色的书风。这一书风在张怀瓘看来简直是人力无法触及,得于自然的神力。

南朝梁武帝萧衍评论“王羲之书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙”。无独有偶,《世说新语》中记载王羲之的为人也是“飘如游云,矫若惊龙”。他们均用龙、虎、云一类气势超拔的意象来展现王羲之书法的雄强、奇崛和飘逸。正是因为取法高古、博采众长,王羲之才形成了独树一帜的书法风格。

刚柔并济和调和古今

关于王羲之书法有一个颇具争议性的话题:王羲之书法究竟是柔媚的还是刚强的?对此,唐代张怀瓘曾说“逸少草有女郎材,无丈夫气”,认为他的书法妍媚居多。清代刘熙载则给予了相反的评价“力屈万夫,韵高千古”,强调了其书法刚强的一面。这些矛盾的评价各有道理。事实上,王羲之的书法可以说是兼具妍媚和劲健两种面貌。比如,在他的行书作品中,方笔和圆笔的综合运用、书写节奏上轻重缓急的调适,都显示出一种刚柔并济,乃至于刚中有柔、柔中带刚的韵味。

相比于王羲之,其子王献之的书法就显得劲健不足而妍媚有余,缺乏刚柔并济的特质。虞龢《论书表》中云“献之始学父书……宛转妍媚,乃欲过之”,羊欣《采古来能书人名》说王献之“骨势不及父,而媚趣过之”。有趣的是,王献之的书法是从其父王羲之发展而来的,成为当时“今体”的代表,这种“今体”更为流便妍媚,也就缺乏质朴的古意。

正所谓“今不逮古,古质而今妍”,亦刚亦柔的王羲之书法同时可说是亦古亦今。王羲之书风的“今”意,在于它妍媚流畅的行草书走势打破了隶书系统的迟缓;王羲之书法中的“古”意,则体现在许多字的写法还保留了浓厚的隶书意趣,尤其《姨母帖》《初月帖》中,用笔的迟涩、厚实,以及隶书横画取横势不取纵势的写法,字形扁平而不张扬,都展现出质朴敦厚的篆隶遗韵。应该说在东晋时期,王羲之的书法是承上启下,兼具古今意趣的典型。

刚和柔、古和今,这两个看似矛盾的美学特质在王羲之书法中是对立统一、不可偏颇的。正是由于刚柔并济调和古今,使得王羲之书法能够在众多书家中脱颖而出,引领潮流,并且成为书法史上的里程碑,可谓“天质自然,丰神盖代”。

君子之风和中庸之道

在书法史上,晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,而王羲之书法正好是晋人之韵的绝佳代表,他的书法冲和任诞而又处处合乎法度,激扬的同时又不乏沉郁,韵味无穷。唐代孙过庭在《书谱》中极力推崇王羲之的书法,“右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远”,意思是王羲之的书法到了晚年更为绝妙,因为这时他心气平和,所以书法并不激烈张扬,使观赏者能感受到一种持久的、耐人寻味的意韵。

这种“不激不厉”的冲和韵味,恰是儒家推崇的温润如玉、使人如沐春风的儒家君子品格在书法上的反映。《论语》曰“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”,是说君子能够同时具备、调和“文”和“质”两种要素,其中“文”指的是文雅,“质”指的是质朴,没有文雅的质朴和没有质朴的文雅都是失之偏颇的,只有两者调和才符合中庸之道。

儒家强调知行合一,观其言而察其行,合乎中庸之道的君子,其风格当然是“文质彬彬”的,是“不激不厉,而风规自远”的。书法常常是一个人的意趣和思想境界在艺术上的反映,如果在为人处世上没有君子之风,不理解中庸之道的精髓,王羲之就很难在书法中践行这样的原则。

儒家人格的审美标准代表着中国传统文化的最高标准,而王羲之的书法,正是有着这样的一种中庸、优雅的儒家君子之风,不仅能够调和妍媚与劲健、古意与今意、文雅与质朴,而且能在这种平衡之中缔造出中正、平和、不激不厉的风度,成为中国书法美学上最高的品格。这正是儒家君子之风和中庸之道的精神内涵和艺术魅力所在,难怪唐太宗会给予他“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎”的评价。

古人说“字如其人”,指出关注书法要特别着眼于书法家的道德品质。我们今天了解“书圣”王羲之的书法究竟是什么样子的时候,抛开王羲之身上神秘的光环和传奇故事,还应看到他身上种种优秀的品质:取法高古和博采众长、刚柔并济和调和古今,以及从中体现出来的君子之风和中庸之道,它们不仅仅是书法学习、艺术追求上的宝贵经验,也是儒家君子在为人处世上的道德要求。书圣之所以能被誉为“书圣”,不仅因为王羲之在书法上的成就,更因为其书法背后的个人品质。王羲之的“书圣”形象,对于后世文人士大夫具有极大的示范、引领作用。直到今天,书圣的光芒仍未褪去。我们依然可以通过书圣认识书法,学习书法,传承中华文化。

(《光明日报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。